Philippe Sollers et Julia Kristeva.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Julia Kristeva est née le 24 juin 1941. Nous pensons beaucoup à elle. Chacun comprendra pourquoi en regardant : SOLLERS EN RÉ.

par Philippe Sollers

un film de Georgi K. Galabov et Sophie Zhang

présenté au Colloque international de Cerisy JULIA KRISTEVA : RÉVOLTE ET RELIANCE (26 juin - 3 juillet 2021)

LIRE : Polylogue

Il y a 50 ans : H, « le plus oublié des romans de Sollers »

« De la petite étudiante géniale, mais barrée partout au départ (sauf par Lévi-Strauss et Barthes), à l’universitaire célèbre dans le monde entier, dont le surnom, chez nous, est devenu « Honoris Causa », à la psychanalyste stricte, à l’essayiste du « génie féminin », la voie est vertigineuse, courageuse, mélodieuse, gracieuse. C’est la femme la plus intelligente que j’ai rencontrée. »

Philippe Sollers, Un vrai roman, Mémoires, 2007.

« Je citerai Saint-Augustin pour définir ce que je ressens profondément : « In via, in patria ». C’est-à-dire : la seule patrie, le voyage. Dans mon roman Meurtre à Byzance, je fais dire d’ailleurs à l’héroïne : « Je me voyage ». Pour moi, il n’y a pas d’identité fixe. »

Julia Kristeva.

Comment je suis venue en France...

Apostrophes, 1989.

SOMMAIRE

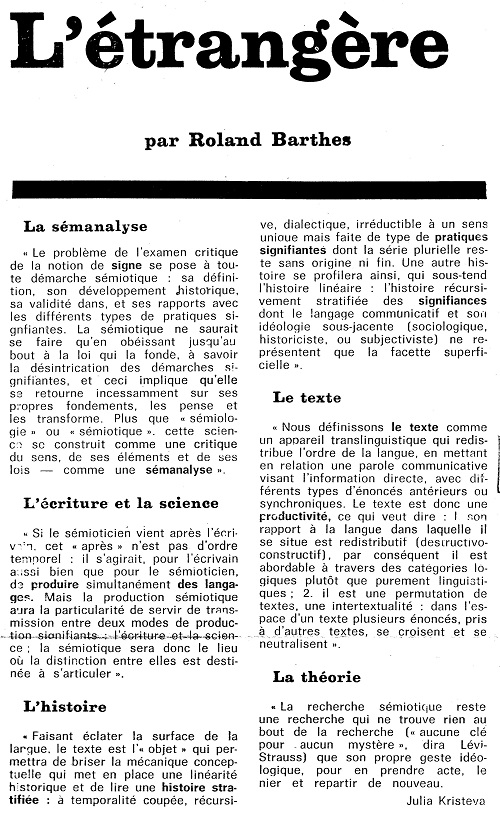

Roland Barthes, L’étrangère (1970)

Roland Barthes, L’étrangère (1970)

Étrange étrangère (2005)

Étrange étrangère (2005)

![]() Entretiens sur France Culture (1988, 2002, 2007, 2010, 2011)

Entretiens sur France Culture (1988, 2002, 2007, 2010, 2011)

Littérature et psychanalyse (1976/1997)

Littérature et psychanalyse (1976/1997)

![]()

A propos du génie féminin

A propos du génie féminin

TEXTES

Les deux défis de l’identité française (1989)

Les deux défis de l’identité française (1989)

Une idée fragile et libre (1991)

Une idée fragile et libre (1991)

Bulgarie, ma souffrance (1994)

Bulgarie, ma souffrance (1994)

Comme un polar métaphysique

Comme un polar métaphysique

La Chine telle quelle (2000)

La Chine telle quelle (2000)

Mes Amériques (2006)

Mes Amériques (2006)

Liens

Liens

1ère mise en ligne le 29 janvier 2011.

DÉSINTOX

29 mars au 5 mai 2018 : Décryptage de « L’AFFAIRE SABRINA » (il suffit de remonter le fil de mes commentaires. A.G.)

29 mars au 5 mai 2018 : Décryptage de « L’AFFAIRE SABRINA » (il suffit de remonter le fil de mes commentaires. A.G.)

Julia Kristeva ou la traversée des frontières

Julia Kristeva, art press, mai 1974.

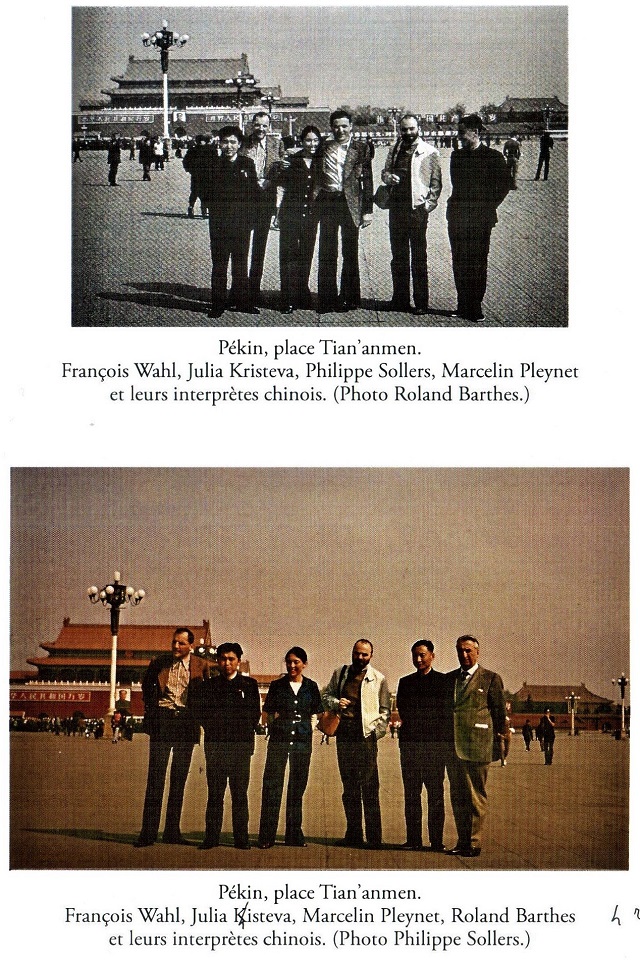

Arrivée en France en décembre 1965, Julia Kristeva est devenue très rapidement une des intellectuelles les plus pertubatrices du paysage culturel français. On ne rappellera jamais assez le choc produit par la publication de Pour une sémiologie des paragrammes dans le numéro 29 de Tel Quel au printemps 1967. Celle que Roland Barthes, en 1970, appela L’étrangère s’est révélée aussi très vite la plus française des étrangères, relisant avec une profondeur nouvelle les principaux textes de la littérature française de la modernité, de Lautréamont à Sollers en passant par Mallarmé, Artaud, Bataille, Céline et Proust [1]. Traversant les disciplines en sémioticienne, psychanalyste et écrivain, enseignant à Paris et aux États-Unis, donnant des conférences en Chine comme à... Saint-Dié, interrogeant la France à partir de son étrangeté et l’étranger depuis la plus classique des traditions françaises (« je me considère comme un enfant des Lumières »), Julia Kristeva n’a de cesse de déplacer les frontières et, comme le disait Barthes, de bousculer « le dernier préjugé ».

Depuis une dizaine d’années, Julia Kristeva est revenue, à plusieurs reprises, sur son étrange et singulier parcours à l’occasion de divers entretiens radiophoniques ou filmés. C’est cet itinéraire d’une femme qui se présente volontiers comme « citoyenne européenne, française de nationalité, bulgare de naissance et américaine d’adoption » que nous avons voulu privilégier dans ce dossier.

Quoique récente, la sémiologie a déjà une histoire. Dérivée d’une formulation tout olympienne de Saussure (« On peut concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale »), elle ne cesse de s’éprouver, de se fractionner, de se désituer, d’entrer dans ce grand carnaval des langages décrit par Julia Kristeva. Son rôle historique est actuellement d’être l’intruse, la troisième, celle qui dérange ces bons ménages exemplaires, dont on nous fait un casse-tête, et que forment, paraît-il, l’Histoire et la Révolution, le Structuralisme et la Réaction, le déterminisme et la science, le progressisme et la critique des contenus. De ce « remue-ménage », puisque ménages il y a, le travail de Julia Kristeva est aujourd’hui l’orchestration finale : il en active la poussée et lui donne sa théorie.

Lui devant déjà beaucoup (et dès le début), je viens d’éprouver une fois de plus, et cette fois-ci dans son ensemble, la force de ce travail. Force veut dire ici déplacement. Julia Kristeva change la place des choses : elle détruit toujours le dernier préjugé, celui dont on croyait pouvoir se rassurer et s’enorgueillir ; ce qu’elle déplace, c’est le déjà-dit, c’est-à-dire l’insistance du signifié, c’est-à-dire la bêtise ; ce qu’elle subvertit, c’est l’autorité, celle de la science monologique, de la filiation. Son travail est entièrement neuf, exact, non par puritanisme scientifique, mais parce qu’il prend toute la place du lieu qu’il occupe, l’emplit exactement, obligeant quiconque s’en exclut à se découvrir en position de résistance ou de censure (c’est ce qu’on appelle d’un air très choqué : le terrorisme).

Puisque j’en suis à parler d’un lieu de la recherche, je dirai que pour moi l’oeuvre de Julia Kristeva est cet avertissement : que nous allons toujours trop lentement, que nous perdons du temps à « croire », c’est-à-dire à nous répéter et à nous complaire, qu’il suffirait souvent d’un petit supplément de liberté dans une pensée nouvelle pour gagner des années de travail. Chez Julia Kristeva, ce supplément est théorique. Qu’est-ce que la théorie ? Ce n’est ni une abstraction, ni une généralisation, ni une spéculation, c’est une réflexivité ; c’est en quelque sorte le regard retourné d’un langage sur lui-même (ce pour quoi, dans une société privée de la pratique socialiste, condamnée par là à discourir, le discours théorique est transitoirement nécessaire). C’est en ce sens que, pour la première fois, Julia Kristeva donne la théorie de la sémiologie :

Toute sémiotique ne peut se faire que comme critique de la sémiotique.

Une telle proposition ne doit pas s’entendre comme un voeu pieux et hypocrite (« Critiquons les sémioticiens qui nous précèdent »), mais comme l’affirmation que, dans son discours même, et non au niveau de quelques clausules, le travail de la science sémiotique est tissé de retours destructeurs, de coexistences contrariées, de défigurations productives.

La science des langages ne peut être olympienne, positive (encore moins positiviste), in-différente, adiaphorique, comme dit Nietzsche ; elle est elle-même (parce qu’elle est langage du langage) dialogique — notion mise à jour par Julia Kristeva à partir de Bakhtine, qu’elle nous a fait découvrir. Le premier acte de ce dialogisme, c’est, pour la sémiotique, de se penser à la fois et contradictoirement comme science et comme écriture — ce qui, je crois, n’a jamais été fait par aucune science, sauf peut-être par la science matérialiste des présocratiques, et qui permettrait peut-être, soit dit en passant, de sortir de l’impasse science bourgeoise (parlée) / science prolétarienne (écrite, du moins postulativement).

La valeur du discours kristevien, c’est que ce discours est homogène à la théorie qu’il énonce (et cette homogénéité est la théorie même) : en lui la science est écriture, le signe est dialogique, le fondement est destructeur ; s’il paraît « difficile » à certains, c’est précisément parce qu’il est écrit. Cela veut dire quoi ? D’abord, qu’il affirme et pratique à la fois la formalisation et son déplacement, la mathématique devenant en somme assez analogue au travail du rêve (d’où beaucoup de criailleries). Ensuite, qu’il assume au titre même de la théorie le glissement terminologique des définitions dites scientifiques. Enfin, qu’il installe un nouveau type de transmission du savoir (ce n’est pas le savoir qui fait problème, c’est sa transmission) : l’écriture de Kristeva possède à a fois une discursivité, un « développement » (on voudrait donner à ce mot un sens « cycliste » plus que rhétorique) et une formulation, une frappe (trace de saisissement et d’inscription), une germination ; c’est un discours qui agit moins parce qu’il « représente » une pensée que parce que, immédiatement, sans la médiation de la terne écrivance, il la produit et la destine. Cela veut dire que la sémanalyse, Julia Kristeva est la seule à pouvoir la faire : son discours n’est pas propédeutique, il ne ménage pas la possibilité d’un « enseignement » ; mais cela veut dire aussi, à l’inverse, que ce discours nous transforme, nous déplace, nous donne des mots, des sens, des phrases qui nous permettent de travailler et déclenchent en nous le mouvement créatif même : la permutation.

En somme, ce que Julia Kristeva fait apparaître, c’est une critique de la communication (la première, je crois, après celle de la psychanalyse). La communication, montre-t-elle, tarte à la crème des sciences positives (telle la linguistique), des philosophies et des politiques du « dialogue », de la « participation » et de l’« échange », la communication est une marchandise. Ne nous rappelle-t-on pas sans cesse qu’un livre « clair » s’achète mieux, qu’un tempérament communicatif se place facilement ? C’est donc un travail politique, celui-là même que fait Julia Kristeva, que d’entreprendre de réduire théoriquement la communication au niveau marchand de la relation humaine, et de l’intégrer comme un simple niveau fluctuant à la signifiance, au Texte, appareil hors sens, affirmation victorieuse de la Dépense sur l’Échange, des Nombres sur la Comptabilité.

Tout cela fera-t-il son chemin ? Cela dépend de l’inculture française : celle-ci semble aujourd’hui clapoter doucement, monter autour de nous. Pourquoi ? Pour des raisons politiques, sans doute ; mais ces raisons semblent curieusement déteindre sur ceux qui devraient le mieux leur résister : il y a un petit nationalisme de l’intelligentsia française ; celui-ci ne porte pas, bien sûr, sur les nationalités (Ionesco n’est-il pas, après tout, le Pur et Parfait Petit-Bourgeois Français ?), mais sur le refus opiniâtre de l’autre langue. L’autre langue est celle que l’on parle d’un lieu politiquement et idéologiquement inhabitable : lieu de l’interstice, du bord, de l’écharpe, du boitement : lieu cavalier puisqu’il traverse, chevauche, panoramise et offense. Celle à qui nous devons un savoir nouveau, venu de l’Est et de l’Extrême-Orient, et ces instruments nouveaux d’analyse et d’engagement que sont le paragramme, le dialogisme, le texte, la productivité, l’intertextualité, le nombre et la formule, nous apprend à travailler dans la différence, c’est-à-dire par-dessus les différences au nom de quoi on nous interdit de faire germer ensemble l’écriture et la science, l’Histoire et la forme, la science des signes et la destruction du signe : ce sont toutes ces belles antithèses, confortables, conformistes, obstinées et suffisantes, que le travail de Julia Kristeva prend en écharpe, balafrant notre jeune science sémiotique d’un trait étranger (ce qui est bien plus difficile qu’étrange), conformément à la première phrase de Sèméiotikè :

Faire de la langue un travail, oeuvrer dans la matérialité de ce qui, pour la société, est un moyen de contact et de compréhension, n’est-ce pas se faire, d’emblée, étranger à la langue ?

Roland Barthes, La Quinzaine littéraire n° 94 du 01-05-1970.

Julia Kristeva. Photographie de John Foley.

Un film fut consacré à Julia Kristeva sur Arte le 2 décembre 2005 lors d’une soirée dont le thème était « Dialogues de femmes » [2].

Étrange étrangère

Documentaire de François Caillat

France, 2005, 1h

Coproduction : ARTE France, Ina

Née en Bulgarie, Julia Kristeva arrive à Paris à 25 ans. Elle fréquente le groupe de la revue Tel quel, dirigée par Philippe Sollers qui deviendra son mari ; Roland Barthes est son mentor. Elle s’impose rapidement comme psychanalyste, sémiologue, critique et romancière. Celle qui se présente comme une « citoyenne européenne, française de nationalité, bulgare de naissance et américaine d’adoption » a aussi franchi les frontières entre les disciplines.

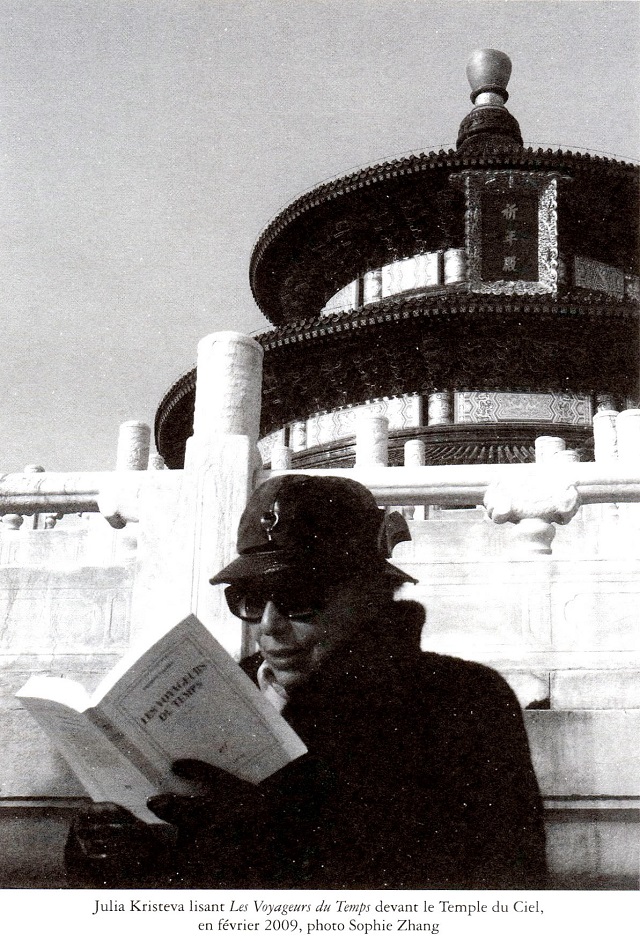

Nous la suivons sur l’île de Ré, son endroit de prédilection en France, seule ou en compagnie de Sollers, et en Bulgarie, sur les lieux de sa jeunesse.

Le nomadisme de la langue Julia Kristeva parle de son rapport d’étrangère à la langue française qui la rend sensible, au-delà du sens des mots, à leurs sonorités et leurs saveurs. Ce qui l’amène à développer la distinction qu’elle fait entre la modalité symbolique du langage — qui est la langue de surface où agit le sujet conscient de son discours — et sa modalité sémiotique — qui renvoie à l’implication corporelle, aux pulsions, qui rattache le sujet parlant à son interlocuteur. Elle nous dit comment des artistes comme Artaud ou Joyce se ressourcent dans un état infantile pour renouveler les mots. Loin de la langue commune, qui est une impasse, nous avons tous une langue singulière, dans laquelle réside la vérité et qu’il faut favoriser.

D’où le nomadisme de Julia Kristeva, d’une langue à l’autre, d’un écrivain à l’autre, d’une créativité à l’autre. Dans l’étrangeté d’une langue, Julia Kristeva remet en question ses propres frontières intérieures et se trouve dans un état de création permanent. C’est pourquoi l’étrangeté lui apparaît comme une grâce.

« Je me voyage » : tel est le principe de ce nomadisme intérieur qui rend libre.

(2005, durée : 60’32 — Archives A.G.)

Entretiens sur France Culture

Julia Kristeva : "La première image de l’étranger que notre civilisation possède c’est une image d’étrangères, de femmes, les Danaïdes"

1988 | Julia Kristeva, en 1988, au micro d’Éliane Contini, présentait aux auditeurs de France Culture "Étrangers à nous-mêmes" qui venait de paraître chez Fayard, (1ère diffusion : 30/12/1988).

"L’étrangère", c’était le titre de l’article, en 1970 dans La Quinzaine Littéraire, par lequel Roland Barthes saluait le premier livre en français de Julia Kristeva. Julia Kristeva qui, quelques années plus tard, écrivait ceci dans Étrangers à nous-mêmes :

Étranger : rage étranglée au fond de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace opaque, insondable. Figure de la haine et de l’autre, l’étranger n’est ni la victime romantique de notre paresse familiale, ni l’intrus responsable de tous les maux de la cité. Ni la révélation en marche, ni l’adversaire immédiat à éliminer pour pacifier le groupe. Étrangement, l’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre demeure, le temps où s’abîment l’entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même.

Julia Kristeva évoquait l’image de l’étranger chez les Grecs, les Juifs et les premiers Chrétiens :

J’étais très fascinée que la première image de l’étranger que notre civilisation possède c’est une image d’étrangères, de femmes, les Danaïdes. Elle sont présentes dans un fragment d’Eschyle, ’Les Suppliantes’. Elle sont très intéressantes car elles sont de nature double. [...] C’est comme si les Grecs voulaient célébrer à travers l’image de l’étrangère quelque chose de spécifique au contrat social. Il faut s’arracher à une origine, à un clan pour fonder une autre société.

Par Eliane Contini

Mise au point - Julia Kristeva pour son livre "Etrangers à nous-mêmes"

1ère diffusion : 30/12/1988

Indexation web : Sandrine England, Documentation Sonore de Radio France

Archive Ina-Radio France

Fors intérieur

par Olivier Germain-Thomas, 21 janvier 2002

De l’arrivée en France (décembre 1965)

au « génie féminin » : Hannah Arendt, Mélanie Klein, Colette.

Kristeva commence par évoquer son père et sa mère, puis la Bulgarie d’après-guerre.

L’arrivée en France. Barthes et Genette. Tel Quel, Sollers. Colette.

VOIR AUSSI

1ère partie (30’37) :

2ème partie (28’54) :

« Le génie féminin » (suite)

« Possessions », « Des chinoises »

La psychanalyste et la recherche de la singularité

Affinités électives

par Francesca Isidori, 4 octobre 2007 (57’53)

- Julia Kristeva en 1966.

« Un bulldozer sur les plates-bandes du structuralisme »

« un cheval de course »

la Chine, sa culture fondamentale, l’éloignement de la politique

« un monstre de carrefours », « je me voyage »

Freud et la question de la religion

La maternité

Cet incroyable besoin de croire

Julia Kristeva, à l’Ile de Ré

par Colette Fellous, 31 juillet 2010.

Julia Kristeva, Paris VIe, près du Luxembourg

par Antoine Perraud, 2 janvier 2011 (27’45).

Littérature et psychanalyse

Entretien avec Frédéric Berthet, 1976.

Julia Kristeva nous invite à découvrir comment l’innovation psychanalytique éclaire et enrichit certains textes, et inversement, comment ces textes littéraires peuvent être utiles à la psychanalyse.

Production déléguée Arts & Éducation.

Producteur Anne-Michèle Ulrich assistée de Danielle Leibovici.

Réalisation Vincent Soulié.

A propos du génie féminin

Melanie Klein

Julia Kristeva : "La grande invention de Melanie Klein c’est la psychanalyse des enfants, elle a inventé le jeu de l’enfant comme objet d’observation"

Après Hannah Arendt, et avant celui consacré à Colette, c’était à Melanie Klein que s’était intéressée Julia Kristeva dans le deuxième des trois volumes de son essai Le génie féminin.

Le 05/03/2003, lors d’une semaine que "Les chemins de la connaissance" consacrait à Freud et aux femmes, Christine Goémé recevait Julia Kristeva qui exposait comment Melanie Klein s’était démarquée de Freud.

C’est une dissidente mais une dissidente fidèle, paradoxe intéressant, cela veut dire qu’elle a complètement innové mais elle n’a jamais voulu rompre avec la pensée freudienne et le courant freudien. Sa grande invention évidemment c’est la psychanalyse des enfants. Freud a innové lui-même en mettant l’enfant sinon sur le divan, ou, en tout cas en observation, et en écoute analytique le cas du petit Hans est inaugural. Mais c’est Melanie Klein qui a inventé le jeu de l’enfant comme objet d’observation.

Conférence donnée le 9 février 2008 dans le cadre du cycle "Quarante ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre", à l’auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution au Muséum national d’Histoire naturelle (87 mn, filmé par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir).

TEXTES

Les deux défis de l’identité française

Nulle part on n’est plus étranger qu’en France. Nulle part on n’est mieux étranger qu’en France. La nation française et sa culture sont certes le résultat d’apports multiples, et l’on découvre aujourd’hui sans mal une mosaïque de différences sous une apparente identité. Pour ne s’en tenir qu’aux temps modernes, émigrations multiples et immigrations problématiques ont été favorisées par une "faible fécondité de la population française depuis deux siècles" et par "la tradition d’un Etat-nation animé d’un projet politique à vocation universelle". Cependant, cet afflux de migrants qu’on appelle ou qu’on autorise ne reste pas moins marginalisé et en butte à une méfiance qui se modifie selon le climat économique et politique tout en restant une constante.

En attirant l’attention sur la diversité qui constitue la nation française, on doit souligner la solidité identitaire qui a pu, à travers les âges et souvent imposée par la force, cimenter ce tout, fier de lui-même et séducteur, qui s’appelle la France. Reconnaître cette cohésion n’est pas seulement un acte qui rétablit la mémoire de la tradition administrative et éducative fondatrice de l’État-nation et de la culture nationale : pensons à Richelieu, aux jacobins, à Bonaparte, au Collège de France, à l’Académie française et, plus modestement mais non moins efficacement, aux petites écoles et aux collèges jésuites et bénédictins, à la politique linguistique de la Révolution visant à unifier un "français national" par-delà les parlers régionaux, à l’école primaire qui depuis Jules Ferry propage cette rhétorique dans laquelle se reconnaît le génie français, ne serait-ce que pour la bouleverser par le génie stylistique d’un Baudelaire ou d’un Proust...

Je ne pense pas que cette France solide soit seulement un effet de surface. De la sous-estimer, on prend le risque de l’humilier et de provoquer inconsciemment des haines réactionnelles. Plus encore, l’étranger ressent intensément cette force du tissu national (linguistique, culturel, politique) qui à la fois l’impressionne et le rejette plus que dans aucun autre pays.

Car la conscience nationale française ne s’enracine pas dans un archaïsme : "culte du sang" ou culte d’une "langue mystique", comme le firent les romantiques allemands avant que leur pathos ne dégénère dans le nazisme. Au contraire, la conscience nationale française garde souvent l’ambition analytique cartésienne de se connaître, le goût ironique de Rabelais ou du Neveu de Rameau pour rire d’elle-même, et elle se préserve un espace politique (qu’il soit la cour de Versailles ou les arènes de la Révolution) pour se réaliser avec plus de transparence qu’ailleurs. Dans ce contexte, les extrémismes (mais pas les subtilités) xénophobes peuvent être ressentis comme des manquements au bon goût, et l’on peut miser provisoirement sur le dédain fragile que les Français leur vouent, avant de mobiliser plus massivement contre le racisme.

Avantage... d’une exclusion

Quoi qu’il en soit, face à tant de "transparence" nationale et nationaliste, l’étranger se sent ignoré, méconnu, inexistant : il n’a pas de place, il ne peut survivre qu’en abandonnant son identité et en devenant... français.

Cependant, cette exclusion comporte son avantage. En France, l’étranger devient, moins sournoisement et moins honteusement qu’ailleurs, un objet d’interrogation. On ne l’invite pas dans les foyers et il n’a pas de dignité légale, mais il existe car il préoccupe. Moralistes, juristes, artistes en font un "problème" : la commission des "sages" qui réfléchit sur le code de la nationalité, et SOS-Racisme qui veut transformer les mentalités et les partis politiques sont des spécialités françaises. Pourquoi ?

Fondamentalement, le problème des étrangers nous confronte à notre capacité de vivre avec quelqu’un de différent : avec l’autre. C’est l’objet de la religion. La culture française est arrivée au point où cette préoccupation métaphysique peut traverser l’espace culturel et s’énoncer en termes politiques, juridiques, éthiques. Nous sommes au point où la religion se change en morale et où la politique prétend rejoindre ce qui parait être son antipode, l’éthique.

Dans cette perspective, le débat sur les étrangers en France a le privilège de se situer à un point avancé de la civilisation, ce qui laisse espérer que seront trouvées des solutions optimales pour garantir les libertés non seulement sociales, mais aussi politiques et culturelles pour les étrangers. Avant d’atteindre cet avenir qui parait encore utopique, où les États-nations dépériront pour laisser place à... un monde sans étrangers.

Actuellement, l’homogénéité française semble exposée à deux défis.

D’une part, l’immigration maghrébine, africaine et plus généralement tiers-mondiste fait de la France non pas un melting-pot mais plutôt un conglomérat de la Méditerranée pour commencer. En effet, la fierté nationale et religieuse de chaque migrant le conduit à garder jalousement ses traits culturels spécifiques, tout en réclamant une intégration sociale et politique. Le désir d’immigration, c’est-à-dire d’intégration, concerne les droits sociaux et politiques ; mais dans sa culture, sa religion, sa langue, l’étranger persiste à être un émigré, c’est-à-dire à maintenir et à faire reconnaître sa différence.

J’espère qu’on ne suspectera pas une étrangère de chauvinisme français. Lorsque les peuples étrangers découvrent leur identité et qu’ils essaieront, plus tard, de les mettre en question, ils croisent et croiseront la tradition française, au moment où cette dernière devrait s’ouvrir à la leur, pour développer de nouveaux dynamismes.

VOIR AUSSI

Qu’on me permette de rêver au jour où, dans l’Europe de l’Atlantique à l’Oural, la confrontation de la culture française avec les autres et le contact des autres avec la culture française aura contribué à réaliser cet équilibre de respects des différences au sein d’un ensemble multinational qui est peut-être le meilleur héritage du cosmopolitisme des Lumières. La reconnaissance des étrangers, et de notre propre étrangeté, est paradoxalement liée à la redécouverte de l’identité nationale.

Julia Kristeva, Le Monde du 21.02.89.

Une idée fragile et libre

Mise en cause par les nationalismes blessés, la " nation à la française ", héritière des Lumières, est un exemple qui reste encore à accomplir.

En France, où le ridicule tue, le nationalisme est de mauvais goût, et le patriotisme franchement tocard. Cependant, l’étranger éprouve plus fortement qu’ailleurs le mépris et le rejet que lui inflige une civilisation sûre d’elle-même et d’autant plus contractée qu’elle se sent humiliée par la suprématie américaine, la compétition allemande et l’"invasion" maghrébine. Après l’Irak, le Koweït, l’Amérique, la Roumanie, l’Albanie et quelques autres, sans compter les immigrés dans nos quartiers, la France se replie sur son "quant-à-soi", discrète mais soucieuse d’affirmer ses valeurs. La nation n’est pas morte, et qui l’en blâmera ?

Devant la renaissance de l’esprit national français, et sans ignorer ni ses dangers ni la difficulté de vivre en étranger en France, j’affirme néanmoins qu’il existe une idée nationale française qui peut constituer la version optimale de la nation dans le monde contemporain. A l’opposé de l’"esprit populaire" (Volksgeist), dont on fait remonter les origines aux ambiguïtés du grand Herder et qui, mystique, s’enracine dans le sol, le sang et le génie de la langue, l’idée nationale française, qui s’inspire des Lumières et s’incarne dans la République, se réalise dans le pacte juridique et politique des individus libres et égaux.

S’il est vrai qu’elle résorbe ainsi le sacré dans le national identifié au politique, elle ne le fait pas seulement pour assurer les conditions les plus rationnelles pour le développement du capitalisme, mais aussi et avant tout pour proposer sa dynamique à la réalisation des droits de l’homme, comme le démontre la réflexion de Dominique Schnapper [3]. Héritière du dix-huitième siècle et des principes fondateurs de la République, la "nation à la française" n’est pas pour autant une idée, encore moins une réalité déjà accomplie, achevée, qu’il s’agirait simplement de revaloriser ou de propager. Elle reste à construire, en accord avec les impératifs modernes de la France et du monde.

En outre, son caractère "contractuel" sur lequel beaucoup ont insisté, n’épuise pas ses particularités. L’idée nationale française me semble posséder deux autres qualités qui la rendent singulièrement actuelle : elle est transitionnelle et elle est culturelle.

Si je savais quelque chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime.

Cette phrase de Montesquieu, qui devrait être gravée et commentée dans toutes les écoles, indique bien une série d’ensembles qui, de l’individu à la famille, du pays à l’Europe et au monde, respecte le particulier si, et seulement si, il s’intègre dans un autre particulier, de grandeur supérieure, mais qui à la fois garantit l’existence du précédent et l’élève au respect de nouvelles différences qu’il aurait tendance à censurer sans cette logique.

La nation comme série de différences exige, par conséquent, une mise en valeur des droits particuliers (ceux des individus, avec leurs singularités comportementales ou sexuelles ; ceux des familles, avec les nouvelles formes de cohabitation ou de non-cohabitation des couples ; ceux des ethnies, avec leurs moeurs, croyances, religions) tout autant que leur translation dans l’ensemble laïque de la nation, où ces différences, reconnues, cèdent cependant devant l’"intérêt général", l’"esprit général" cher à Montesquieu.

Ouverte donc en aval, une telle nation transitionnelle est ouverte aussi en amont vers des ensembles qui la reconnaissent et qui la limitent au profit d’un autre intérêt général, celui de l’Europe, celui du monde.

L’objet transitionnel — fétiche indispensable à tout enfant et qui condense sa propre image en devenir avec celle de sa génitrice dont il commence à se détacher — constitue cette zone de jeu, de liberté et de création qui garantit notre accès à la parole, aux désirs et aux savoirs. Il existe des mères (mais aussi des "matries" ou des "patries") qui empêchent la création d’un objet transitionnel ; il y a des enfants qui ne peuvent pas s’en servir. En contrepoint à cette constatation psychanalytique, pensons la nation transitionnelle qui offre son espace identitaire (donc rassurant) autant que transitif ou transitoire (donc ouvert, désinhibant et créatif) pour les sujets modernes : individus irréductibles, citoyens susceptibles et cosmopolites en puissance.

Soudée par la culture et ses institutions — des écoles bénédictines et jésuites à l’école républicaine, de l’Académie française au Collège de France, du culte rhétorique aux prix littéraires, — la nation à la française est un organisme hautement symbolique. L’art et la littérature sont les indices de reconnaissance auxquels s’identifie le plus modeste des citoyens.

Un être tout en discours

Cette équation du national et du culturel, qui dégénère souvent en élitisme et en méritocratie au détriment de la solidarité, a néanmoins l’avantage de stimuler la mise en forme et la mise en pensée des instincts identitaires, établissant ainsi une distance (qui est une sublimation), à l’égard de leurs poussées dominatrices et persécutoires. Aussi, la littérature nationale a-t-elle pu devenir en France non pas l’expression d’une énigmatique intimité populaire, mais cet espace de grâce où l’ironie rejoint la gravité pour dessiner et défaire les contours mobiles de cet être tout en discours qu’est, en définitive, la nation française.

Cette nation contractuelle peut-elle résister devant la montée du nationalisme romantique voire intégriste, qui secoue l’Est européen sous les dehors d’exigences démocratiques légitimes, et qui se confond avec l’expansionnisme religieux dans beaucoup de pays du tiers-monde (ainsi, la "nation" arabe : produit mythique de la religion musulmane par-delà les spécificités culturelles, économiques et politiques) ? Un tel pessimisme aurait l’avantage de reconnaître la violence des pulsions identitaires qui s’étayent sur la pulsion de mort. Mais il comporte aussi l’inconvénient de légitimer en dernière instance les nationalismes étroits qui reflètent ces pulsions. D’Edmund Burke à Hannah Arendt, les politologues eux-mêmes se laissent séduire par les appels mystiques du Volk, qui envoûteraient les masses davantage que ne les attirerait l’"abstraction" imputée au modèle national français issu des Lumières. Cependant, si les masses aiment le fascisme, est-ce une raison d’abandonner le combat ? Prenons plutôt davantage au sérieux la violence du désir de différence.

On peut craindre, en effet, qu’une période de prétention nationaliste et de conflits entre des nations sacralisées menace certaines parties de l’Europe et surtout les pays dits en voie de développement. La nation contractuelle, transitionnelle et culturelle à la française n’en restera pas moins un objectif que la société française a désormais la maturité économique et politique d’élaborer pour elle-même, mais aussi de maintenir vivante pour le reste du monde. A plus tard ? Pourquoi pas. Qu’il soit permis à une étrangère de partager cet espoir.

L’autodépréciation et la haine de soi

L’esprit critique des intellectuels français excelle souvent dans l’autodépréciation et la haine de soi. Quand ils ne se prennent pas eux-mêmes pour cible en proclamant leur propre mort, c’est la tradition nationale et tout spécialement les Lumières qui deviennent leur objet privilégié de démolition.

Le droit d’intégration des étrangers est un droit de participation à cette nation. Les Français de souche n’en ont pas conscience ? Il convient de la leur restituer, au besoin de la créer, à partir de la tradition et de sa nécessaire transformation par l’actualité. Est-il sûr que les étrangers eux-mêmes qui demandent l’"intégration", connaissent et apprécient cet "esprit général français" dans lequel ils semblent souhaiter prendre leur place ? Quels bienfaits personnels, symboliques, politiques attendent-ils de la nation française ? Il n’est pas exclu que les avantages "abstraits" de l’universalisme français s’avèrent supérieurs aux bénéfices "concrets" d’un tchador, par exemple. En tout cas, commençons par poser la question, ai-je écrit à Harlem Désir [4], sans fausse humilité de la part des accueillants, et sans fausse surestimation des vertus des immigrants.

Car, entre étrangers que nous sommes tous (en nous-mêmes et par rapport aux autres), cet échange pourra amplifier et enrichir l’idée française de la nation. Idée fragile et cependant d’une liberté incomparable, qui se trouve aujourd’hui mise en cause par les nationalismes blessés, donc agressifs, de l’Est et de la Méditerranée ; mais qui pourrait être, demain, un recours dans la recherche de nouvelles formes de communautés entre individus différents et libres.

Julia Kristeva, Le Monde du 29.03.91.

Bulgarie, ma souffrance

Pour Lydia Uldry-Natcheva

1. Quelle langue ?

Je n’ai pas perdu ma langue maternelle. Elle me revient, de plus en plus difficilement, je l’avoue, en rêve ; ou quand j’entends parler ma mère et qu’au bout de vingt-quatre heures d’immersion dans cette eau désormais lointaine, je me surprends à nager assez convenablement ; ou encore quand je parle un idiome étranger - le russe ou l’anglais par exemple -, et qu’en perte de mots et de grammaire, je me cramponne à cette vieille bouée de sauvetage soudain offerte à ma disposition par la source originelle qui, après tout, ne dort pas d’un sommeil si profond. Ce n’est donc pas le français qui me vient à l’aide quand je suis en panne dans un code artificiel, pas plus que si, fatiguée, je sèche sur mes additions et multiplications, mais bien le bulgare, pour me signifier que je n’ai pas perdu les commencements.

Et pourtant, le bulgare est déjà pour moi une langue presque morte. C’est dire qu’une partie de moi s’est lentement éteinte au fur et à mesure que j’apprenais le français chez les dominicaines, puis à l’Alliance française, puis à l’université ; et qu’enfin l’exil a cadavérisé ce vieux corps, pour lui en substituer un autre — d’abord fragile et artificiel, ensuite de plus en plus indispensable, et maintenant le seul vivant, le français. Je suis presque prête à croire au mythe chrétien de la résurrection quand j’ausculte cet état bifide de mon esprit et de mon corps. Je n’ai pas fait le deuil de la langue infantile au sens où un deuil "accompli" serait un détachement, une cicatrice, voire un oubli. Mais par-dessus cette crypte enfouie, sur ce réservoir stagnant qui croupit et se délite, j’ai bâti une nouvelle demeure que j’habite et qui m’habite, et dans laquelle se déroule ce qu’on pourrait appeler, non sans prétention peut-être, la vraie vie de l’esprit et de la chair.

Je subis le choc innommable de cette brume perlière qui frise à peine les marais de l’Atlantique et absorbe dans une soie de Canton les cris des mouettes rieuses et la sieste nonchalante des colverts. Je rêve d’un printemps où toutes les automobiles seront parfumées et où les pauvres chevaux mangeront des fleurs. Apollinaire. De ce flou qu’est mon immersion dans l’être, qu’aucun mot ne résume d’emblée, que le vocable de "joie" banalise quand celui d’ "extase" l’embaume, je retiens une sérénité ponctuée de mots français. Des frontières de mes perceptions un tremblement imperceptible recherche le mot français ; simultanément et à l’inverse, quelque part d’en haut, une accumulation lucide de ce flux, toute une batterie de lectures et de conversations françaises fait descendre un tissu lumineux qui se laisse choisir par le senti pour donner une existence à ma sérénité. Alchimie de la nomination, où je suis seule avec le français. Nommer l’être me fait être : corps et âme, je vis en français.

Pourtant, lorsque l’intrigue s’en mêle, c’est-à-dire à chaque fois que l’être me revient comme une histoire - celle de la brume perlière ou des canards colverts, et naturellement celle d’un songe, d’une passion ou d’un meurtre - une houle qui n’est pas de mots, mais qui a sa musique bien à elle, m’impose une syntaxe maladroite, et ces métaphores abyssales qui n’ont rien à voir avec la politesse et l’évidence françaises, mais infiltrent ma sérénité d’une byzantine inquiétude. Je déroge au goût français. Le goût français est un acte de politesse entre gens qui partagent la même rhétorique - la même accumulation d’images et de phrases, la même batterie de lecture et de conversation - dans une société stable. J’ai beau ressusciter en français, depuis presque cinquante ans déjà, mon goût français ne résiste pas toujours aux soubresauts d’une ancienne musique lovée autour d’une mémoire encore vigile. De ces vases communicants émerge une parole étrange, étrangère à elle-même, ni d’ici, ni de là, une monstrueuse intimité. Comme ces caractères du "Temps retrouvé" où Proust voit s’incarner en espaces démesurés les longues années de leurs mémoires volontaires et involontaires, je suis un monstre de carrefour.

A la croisée de deux langues, et de deux durées au moins, je pétris un idiome qui cherche les évidences pour y creuser des allusions pathétiques et, sous l’apparence lisse de ces mots français polis comme la pierre des bénitiers, découvre les dorures noires des icônes orthodoxes. Géant ou nain, le monstre qui s’en extrait jouit de ne jamais être content de soi, en même temps qu’il exaspère les autochtones. Ceux du pays d’origine comme ceux du pays d’accueil.

Lorsque cette angoisse — qui est de fait une poche d’air, une déchirure respiratoire, une amphétamine — s’apaise pour se donner devant les autres une raison d’être, je pourrais vous expliquer comment ces êtres de frontières, ces inclassables, ces cosmopolites au nombre desquels je me compte, représentent d’une part la pulsation du monde moderne survivant à ses fameuses valeurs perdues, grâce à, ou malgré l’afflux de l’immigration et du métissage, et incarnent d’autre part et en conséquence cette nouvelle positivité qui s’annonce à l’encontre des conformismes nationaux et des nihilismes internationalistes. Plus précisément, si l’on tient compte de l’histoire telle que la racontent les journaux, il y a deux solutions pour faire face et peut-être même mettre fin à Sarajevo et à la Crimée : d’un côté, faire fructifier les langues et les cultures nationales (j’y reviendrai) ; mais, de l’autre, favoriser ces espèces encore rares quoiqu’en voie de prolifération, protéger ces monstres hybrides que nous sommes, écrivains migrants qui risquons ce qu’on sait entre deux chaises ; et ceci pourquoi, je vous le demande ? Eh bien, pour engendrer de nouveaux êtres de langage et de sang, enracinés dans aucun langage ni aucun sang, des diplomates du dictionnaire, des négociateurs génétiques, des juifs errants de l’être et qui défient les citoyens authentiques donc militaires de tout genre, au profit d’une humanité nomade qui ne veut plus se tenir tranquille sur sa chaise.

Et la souffrance dans ce beau programme ? J’attendais la question et ma réponse n’est qu’à demi fourbie. Il y a du matricide dans l’abandon d’une langue natale, et si j’ai souffert de perdre cette ruche thrace, le miel de mes rêves, ce n’est pas sans le plaisir d’une vengeance, certes, mais surtout sans l’orgueil d’accomplir ce que fut d’abord le projet idéal des abeilles natales. Voler plus haut que les parents : plus haut, plus vite, plus fort. Ce n’est pas pour rien que nous sommes les héritiers des Grecs, nos enfants auront le russe, l’anglais, le français, le monde pour eux. Destin toujours douloureux, l’exil est la seule voie qui nous reste, depuis Rabelais et la chute du mur de Berlin, pour rechercher la dive bouteille. Laquelle ne se trouve jamais que dans la recherche se sachant chercher, ou dans l’exil s’exilant de sa certitude exilaire, de son insolence exilaire. Dans ce deuil infini, où la langue et le corps ressuscitent dans les battements d’un français greffé, j’ausculte le cadavre toujours chaud de ma mémoire maternelle. Non pas involontaire, ni inconsciente, mais je dis bien maternelle : parce qu’à la lisière des mots musiqués et des pulsions innommables, au voisinage du sens et de la biologie que mon imagination a la chance de faire exister en français - la souffrance me revient, Bulgarie, ma souffrance.

Ce n’est pas moi. C’est cette mémoire maternelle, ce cadavre chaud et toujours parlant — un corps dans mon corps — qui vibre à l’unisson des infrasons et des informations, des amours étouffés et des conflits flagrants, des musiques grégoriennes et des slogans mercantiles, des infantiles tendresses et des brutalités mafieuses, misérables, conneries politiques, économiques, idéologiques, gens déboussolés ou brutes ambitieuses, profiteurs et paresseux, spéculateurs pressés, individualistes sans vergogne ni projets, et vous, les laissés pour compte de l’histoire qui essayez de la rattraper sans trop savoir comment vous y prendre, Bulgares, invisibles, indésirables, tache blanche sur la clarté, sombres Balkans transpercés par l’incuriosité de l’Occident dont je suis. Vos compliments sont des reproches, vos remerciements ressemblent à des revendications, vos espérances se mettent en marche déprimées et s’endorment avant même d’avoir pu se formuler, vos chants pleurent, vos rires prévoient le malheur, vous n’êtes pas contents, vous n’êtes pas partants ; et bien que partis trop tôt, vous arrivez trop tard dans un monde trop vieux, mais qui ne cesse de se rajeunir et qui n’aime pas les retardataires. Vous croyez que tout vous est dû en raison d’on ne sait quoi, de rien ; vous voulez tout à condition de somnoler, de paresser, ou de biaiser, de louvoyer, de tricher, et parfois de travailler jusqu’à vous tuer ; mais pourquoi se tuer mon Dieu ? Vous me faites mal, mes semblables, mes frères. Bulgarie, ma souffrance.

2. Fautes du goût

Envisageons les choses dans l’autre sens. Je me mets à votre place et je mesure bien l’arrogance de cette prétention. Pourtant, c’est bien à ceux qui sont restés là-bas qu’incombe le réel, c’est-à-dire l’impossible, comme chacun sait. Tout compte fait, la tâche n’est pas très différente de la mienne, mais en sens inverse. Dans l’idiome originaire (ce qui implique immédiatement des pensées et des vies), il s’agit de greffer des mots (ce qui implique immédiatement des pensées et des vies) dont on a été séparé par un rideau de fer depuis cinquante ans ; par une démocratie balbutiante depuis plus d’un siècle ; par un nationalisme oppositionnel qui manque de contenu autre que sa résistance à l’islam ; et par une religion fidèle à son moyen âge, depuis le moyen âge.

Je n’aimerais pas être à votre place, et je ne discuterais pas avec ceux qui m’accuseraient d’avoir fui cette difficulté précisément.

On a commencé par traduire Shakespeare et Dostoïevski, pour en arriver à Faulkner, Beckett, Nathalie Sarraute, Barthes, Foucault, Kristeva (très peu) et j’en passe. On a constaté que ça manquait de mots et on a fourré dans cette pauvre langue de paysans sensibles et de penseurs naïfs tout un arsenal d’emprunts sans saveurs ni racines. La syntaxe s’alourdissant sans que la pensée s’assouplisse, on a cru bien faire de transposer cet espéranto pour universitaires polyglottes dans les colonnes des journaux "libéraux", "cultivés" et "ouverts". La manière de faire autrement quand toute chose n’est bonne que lorsqu’elle "s’ouvre" ! Et nous voilà devant ce puzzle dans laquelle excelle la presse d’après le Mur : d’un côté, les insultes de voyous, qui traitent des voyous, dans le langage des voyous, d’autres voyous qui ne leur cèdent en rien, mais sans l’insolence piquante des surréalistes ; de l’autre, des mots étrangers à peine modifiés par un suffixe et qui épatent le parvenu lorsqu’il les voit en cyrillique mais, je donne ma langue aux chats, provoquent la miséricorde de l’apatride que je suis, et la migraine du public dit moyennement cultivé. D’un côté — la marée des pulsions passablement scatologiques (Ô Sade, Ô Rabelais, un peu de style) ; de l’autre — les précieuses ridicules (Ô Diafoirus, Ô Molière, soyons misanthrope). De tous les côtés — faute de goût. Telle est la question. Elle vous paraît mineure ? Ne nous pressons pas.

Les Français du XVIIIe siècle ont beaucoup parlé de goût. Ils entendaient par là "les plaisirs de l’âme" tels que nous les pensons et surtout tels que les sentons. L’Encyclopédie même propose sur le goût de célèbres articles signés Voltaire et Montesquieu, qui réfléchissent sur les règles universelles présidant à sa formation (fondée sur l’universalité de la nature humaine et sur une histoire partagée), ainsi que sur la légitimité des écarts individuels. Il ne pouvait plus en être autrement car le goût est une rhétorique de reconnaissance : il est nécessaire que je me reconnaisse, que tu te reconnaisses et que nous nous reconnaissions soit dans une autorité (Église ou monarchie, de préférence les deux), soit dans une élite suppposée en traduire ici-bas l’essence (la cour de Versailles), soit encore dans une valeur individuelle qui, fille du christianisme, se déploie dans l’extrême spiritualité ou dans l’éclat de la passion (Raison universelle et sensualités intelligibles).Le goût est la rhétorique de cette reconnaissance par laquelle le Moi, centré autour de l’Autorité, du clan ou de l’hypostase individuelle, retrouve chez l’autre le même langage que chez soi. Le goût affirme la différence du Moi et de l’autre si, et seulement si cette différence s’harmonise --- et je goûte l’harmonie comme une saveur - au sein de l’Autorité, du clan, de l’individu partageant dès lors le même langage.

Le goût est poli parce qu’il s’adresse aux siens : à ceux qui partagent la même autorité, le même clan, les mêmes valeurs individuelles. La Bruyère, Sévigné et Saint-Simon n’avaient pas besoin de le définir : le goût allait de soi. Les Encyclopédistes faisant craquer les repères de l’Ancien Régime se sont donné le souci de penser la possibilité d’un nouveau goût qui n’ignore pas la liberté voire l’aberration de la passion : ces prérévolutionnaires étaient parmi les gens les plus civilisés qu’ait connus l’Occident. Peu avant nous, Proust commençant à perdre pied sur le fondement du baptistère de Saint-Marc et jusque dans la cour des Guermantes, il se fit l’explorateur des fautes de goût, pour en rire au profit de la seule autorité qui lui semblait encore pouvoir le garantir : la littérature.

Nous n’en sommes pas la, quand s’écroule la barbarie et que la mafia rivalise avec la libre entreprise. Pas d’autorité, pas de communauté, pas d’individu. L’intellectuel qui est, tout compte fait, un créateur de langage, manquant de ces trois repères, est exposé immanquablement aux fautes de goût. Et personne ne croit assez à la littérature, comme le fit Proust, pour s’en moquer et tourner la page. Personne, ou très peu.

J’insiste sur ce point apparemment mineur. J’aurais pu pleurer sur les prix exorbitants du marché noir, les minables retraites des vieux, les poubelles et les mouches dans Sofia jadis si propre, ou sur l’implosion des socialistes dans les libéraux et vice versa, qui rend tout chose incernable et toute décision impossible. Je préfère m’en tenir au goût. Commençons par les petites choses dans lesquelles se croisent les grandes.

Je ne suis pas sûre, mais pas sûre du tout qu’à votre place j’aurais pu rechercher une autorité, une communauté, une personne et par conséquent un goût. Mais j’aurais essayé d’éviter les mots qui n’émanent pas de l’autorité d’un groupe ou du charisme d’une personne qui a la politesse de se faire reconnaître par d’autres soucieuses de la même politesse. Sans elle, les mots restent des néologismes étrangers fichés dans un sable mort, des non-sens snobs, des inanités sonores. S’ils manquent de politesse, ils offensent. Ces fautes de goût trahissent l’état barbare d’une société. "Другостта на фалическия ДИСКУРС" ; ou plus simplement : "Той се грижи за своя ИМИДЖ " ; ou bien plus lourdement : « Освен това, знаейки твърде добре историята на революциите, тъжната истина, че те изяждат своите деца, демократичните избори би трябвало да бъдат известна ПРЕВЕНЦИЯ, средство за спиране на революцията с нашето участие в тях – прекъсване на ужасяващата връзка с историческия революционен опит » me font mal au coeur. Je ne vous proposerai pas d’alternative, encore que "ДИСКУРС" est "реч", "ИМИДЖ" signifie "образ, представа, картина", tandis que "ПРЕВЕНЦИЯ", "възпрепятствие, пречка, предпазна мярка".

De grâce, non ! Osez inventer des mots mais non sans les idées qui vous manquent ; coupez les périodes à syntaxe étrangère et dont vous n’avez pas la pensée ; changez le rythme : n’ânonnez pas l’ancien rudimentaire, mais ne singez pas non plus les finasseries de ceux qui, contrairement à vous, sortent des alcôves et du baroque dont vous n’avez aucune idée. Ne collez pas à l’autre - il est aussi impossible que vous, et aussi modifiable que vous. Encore un effort pour avoir confiance en vous : aucune greffe ne prend sur un corps déprimé.

En principe, je ne suis même pas en guerre contre les néologismes. A condition qu’ils viennent en conséquence d’un effort de penser à neuf, que des communautés d’hommes et de femmes les aient mûris dans un souci de singularité depuis la mémoire de leur langue et dans les débats qui forgent leurs concepts. Je ne vois pas ces communautés, je ne vois pas ces singularités, je ne vois pas cette mémoire de langue, je ne vois pas ces débats. Telle est ma souffrance. Il ne s’agit peut-être que d’une cécité, l’éloignement me privant d’information. Ce serait alors le moindre mal et je vous en demande pardon. Mais si ma souffrance est justifiée, ces fautes de goût ne seraient que l’indice ultime de la reddition avec soumission d’un peuple (et de tant d’autres) au nouvel ordre mondial qui ne veut voir qu’une seule tête, que dis-je, qu’un seul ordinateur.

3. Quand Dieu est-il mort sur les Balkans ?

Vous souffrez du chaos, du vandalisme, de la violence. Vous souffrez du manque d’autorité. Vous souffrez de la corruption, de l’absence d’initiative, du laisser-aller que doublent une brutalité sans précédent des individus, l’arrogance de la mafia et les combines des nouveaux riches.

L’Occident a du mal à imaginer votre souffrance, votre humiliation. Je n’ose pas vous dire que je les partage, car — je vous l’accorde — c’est tellement facile de le faire de loin. Disons que je souffre devant la difficulté d’une tâche immense, et qui s’impose à nous tous, ceux d’ici et ceux de là-bas, pour les années qui viennent ; la tâche qui consiste à penser pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Avant de trouver les moyens d’en sortir.

Inutile de vous dire que je n’ai pas la réponse. Je ne vous répéterai pas non plus ce que vous savez déjà sur la responsabilité du communisme ou sur les défaillances de la démocratie dans le jeune État bulgare qui, depuis la libération des Turcs en 1878, a subi les contrecoups de la diplomatie européenne et des deux guerres mondiales. De manière plus intime, comme m’y invite cette réflexion sur la langue, je pense aux mentalités. Et je constate, avec tant d’autres, que la crise morale de l’ex-blox communiste prend un aspect plus inconsolable, avec moins de perspectives à court terme, et peut-être un aspect plus barbare, dans les pays de confession orthodoxe. Le néo-fascisme serbe étant l’acmé de ce désastre. Et je m’interroge.

Je ne pense pas qu’il existe une "psychologie populaire" globale, car je crois à la singularité des individus. Je n’assigne pas non plus à la religion la force d’un déterminant unique des comportements. Je sais aussi combien le lien de la foi et inessentiel dans nos régions baignées par le folklore et le paganisme, et surtout auprès des générations actuelles. Il n’en reste pas moins que, parmi d’autres acteurs, la conception religieuse de l’individu — façonnée par l’histoire et la façonnant à son tour — laisse son empreinte sur nous à notre insu. Et qu’elle module une part majeure du psychisme, que les peuples de cette Europe que nous souhaitons unir se renvoient les uns aux autres sous la forme de ces conflits qui se présentent (au pire) comme des guerres de religions ou (au mieux !) comme des pesanteurs, des incompatibilités insurmontables.

J’ai eu la chance, par la grâce de mon père, de connaître et d’éprouver la force de résistance qui sommeille dans la foi orthodoxe. J’aime sa sensualité, son mystère, cette retraite qui nous fait sentir, dans la célébration liturgique, les douleurs et les joies d’un autre monde. Et qui imprime en nous le sentiment — qui n’est pas une certitude rationnelle — que nous ne sommes pas de ce monde. Impression, certes, illusoire, mais si heureuse, si libératrice et créatrice de chance ! Je ne porterai donc pas un jugement de valeur, et ne vanterai pas les "excellences" de telle branche chrétienne contre les "insuffisances" de telle autre. J’essaierai de vous dire comment m’apparaissent les avancées et les limitations de la personne façonnée par l’orthodoxie. Et de m’interroger sur ses capacités — ou non — à affronter la crise morale.

Dès avant le schisme de 1054, la branche orthodoxe du christianisme développe deux tendances qui ne cessent de s’accentuer ultérieurement — et qu’on retrouve dans les diverse églises nationales (russe, grecque, bulgare, etc.) : l’instrumentalisation et le mysticisme.

J’entends par instrumentalisation d’abord la dépendance ecclésiale vis-à-vis du pouvoir politique qui a souvent dégénéré en effacement quand ce n’est pas en soumission. Cela va du principe byzantin selon lequel le patriarche tient son territoire d’un acte de droit séculier déterminé par la conjoncture politique (tandis qu’à l’opposé Rome se prévaut d’un droit divin), au fait que le basileus se mêle des affaires de l’Église, qu’il choisit le patriarche et qu’en échange l’Église concourt à la stabilité sociale et à l’archaïsme de la religion. "Pour un chrétien, pas d’église sans empereur" : cette phrase du patriarche Antoine (1391-1397) a une résonance terrible au regard des allégeances voire des subordinations politiques des églises orthodoxes au XXe siècle. Cela culmine dans l’identification de l’église à la nation, identification porteuse des jeunes États slaves au Moyen Age (je pense à Boris, à Siméon, à l’invention de l’alphabet cyrillique), et finit dans une étrange osmose entre foi et nationalisme. Les effets réducteurs et explosifs de ce cocktail risquaient bien d’ être sous-estimés quand il s’agissait d’apprécier le "rôle libérateur" de l’église contre l’occupation turque jusqu’à la fin du XIXe siècle. Ils exhibent tous leurs dangers intégristes dans le drame yougoslave aujourd’hui.

J’entends par instrumentalisation aussi certains aspects de la Trinité orthodoxe. Dieu est triple en orthodoxie, mais autrement que dans le catholicisme : le Saint Esprit procède du Père par le Fils pour les orthodoxes ("Per Filium") : le Saint Esprit procède du Père et du Fils pour les catholiques ("Filioque"). Tandis que le "et" catholique met à égalité Père et Fils, et préfigure l’autonomie et l’indépendance de la personne (celle du Fils, tout autant que celle du croyant, ce qui ouvre la voie à l’individualisme et au personnalisme occidental), le "par" orthodoxe suggère une délicieuse mais pernicieuse annihilation.

L’autorité toute-puissante du Père est inaliénable : arkè-anarkos, le Père est divinité-source. Le Fils en est le serviteur, le collaborateur qui, de cette servitude ("par"), néanmoins s’élève et se divinise. Subordonné et déiforme à la fois, le Fils (et le croyant avec lui) est pris dans une exquise logique de soumission et d’exaltation qui lui offre les joies et les douleurs internes à la dialectique maître/esclave et, plus personnellement, de l’homosexualité mâle.

Par ailleurs, du fait de cette subordination exaltée et exaltante du Fils, la foi descend du monde supérieur sublunaire où le platonisme plaçait Dieu, pour devenir un programme humain et social. Les théologiens russes ne se sont pas privés de souligner les "avantages" humanistes de l’orthodoxie : par le truchement de cette trinité et le rôle collaborateur du Fils, l’orthodoxie célèbre un "Dieu-humanité" ou un "Dieu-univers" (Soloviev) et va jusqu’à dire que "la trinité est notre programme social" (Fédorov).

Ne nous réjouissons pas trop vite de cette humanisation du divin. Rabattre la valeur suprême (Dieu) dans la valeur humaine, n’est-ce pas le piège ultime du nihilisme, s’il est vrai que l’ordre des valeurs humaines est corruptible et pervertible ? Le piège de cette instrumentalisation du divin dans l’humain consiste en l’abaissement, la dévalorisation, voire l’annulation de l’idéal lui-même : de Dieu lui-même (Dieu n’est ni ceci ni cela, ni affirmation ni négation, ni même "Dieu", selon Grégoire de Palamas) ; de l’autorité spirituelle (autre qu’institutionnelle) : mais aussi de l’eidos lui-même, de l’idée, de la représentation, de la pensée. L’orthodoxie est d’emblée une théologie négative : l’absence de Dieu y est assimilée dans l’inconnaissable ; Dieu n’est pas mort mais il implose dans l’homme — microthéos et microcosme inaccessible.

La contrepartie de cette résorption du divin est le mysticisme. Collaborateur de Dieu qui abaisse Dieu, l’homme cependant se divinise dans un accès immédiat à l’insondable : l’homme orthodoxe est un "Homo absconditus", indéfinissable, impossible à conceptualiser. Ce mystère ne cesse de prodiguer des délices : culte du silence : l’excellence spirituelle est silencieuse (c’est l’héséchiaste) ; de la tendresse (katanyxis) qui ne juge pas mais accueille ; de l’unification de la conscience et du coeur qui se fait dans l’amour de la beauté (philocallie). L’évidence du divin vivant, tel un océan de lumière, est douceur, et elle se donne non pas au raisonnement mais au coeur ou à la sensation : le "tout sentir en Dieu" d’Isaac de Syrie devient un culte de la "sensation de Dieu" qui récuse les paroles et s’écarte de la voie logique de la théologie catholique et protestante. L’apophase est le sommet de cette théologie négative qui nie toute limitation conceptuelle de Dieu : ni valeur ni concept, ni représentation, Dieu est l’inaccessible participé et participant, le mystère sans fond, l’inobjectivable.

Je prends le risque de relever, par delà les évidents bénéfices de cette expérience religieuse, la forme la plus solide du nihilisme que la culture occidentale ait connue. "— Je suis Dieu qui ne l’est pas." Conjonction de l’absolu et du rien. Volonté de puissance totale et pauvreté totale. Cette configuration peut interroger l’onto-théologie occidentale ; elle pourra peut-être dans certaines circonstances historiques et philosophiques s’y opposer comme un contrepoids salubre ; et on comprend que Heidegger se soit laissé séduire par les moines du mont Athos. Pourtant, l’orthodoxie n’épuise pas l’ontothéologie : elle la contourne et en immobilise les actants.

D’une part, prise en tenaille entre instrumentalisation et mysticisme, l’orthodoxie procure les satisfactions paranoïdes et masochistes que Dostoïevski a mises au jour chez ses nihilistes, et tout particulièrement chez Raskolnikov. "L’immobile mouvement d’amour" (selon le mot de Maxime le Confesseur) de la Trinité orthodoxe ne peut rencontrer l’histoire que dans le passage à l’acte : le terrorisme individuel brise la contemplation dans laquelle se complaît notre "microthéos", tandis que le terrorisme d’État supplée au manque de verbalisation, d’éducation, de compétition.

D’autre part, la symbiose trinitaire rend impossible en orthodoxie la phrase de Nietzsche : "Dieu est mort". Comment peut-il être mort puisque "je" le suis et qu’il s’est anéanti en "moi" ? Le "Dieu est mort" est sans doute un projet de forcené, à coup sûr un acte risqué et peut-être impossible ; mais il engage l’Occident et ceci, brutalement depuis le XIXe siècle, sournoisement depuis les origines grecques, bibliques et évangéliques. La phrase s’adresse à l’Idéal, à la possibilité des hommes d’avoir des Valeurs : mais elle sous-entend le passé catholique et protestant de l’Europe. Par le levier du Sujet autonome, une transmutation des valeurs est envisagée par les philosophes qui auscultent cette crise, de Nietzsche à Heidegger. Non pas leur annulation.

Le protestantisme fut une réponse à une étape historique de cette crise au XVIe siècle, mais il s’est appuyé sur le rationalisme occidental et a vu dans la prédestination une inquiétude qui pousse l’homme protestant à l’ascétisme, au travail méthodique, à la réussite professionnelle et à la recherche scientifique. Autant de signes d’élection dont a su profiter l’essor du capitalisme. L’éthique protestante jusque dans ses impasses puritaines fut un aboutissement de l’autonomie individuelle, et elle se fonde fréquemment sur un rejet de la mystique trinitaire. C’est un perfectionnement de l’incitation à l’Idéal (ou vers Dieu), nullement sa mise à mort. Les succédanés laïques, maçonniques ou ésotériques du protestantisme reposent sur une préservation de la Valeur, et abhorrent ses mises en abîme.

La révolte nietzschéenne prend une tout autre voie : elle veut au contraire épuiser les sources de l’Idéal et son soubassement de volonté, de désir et de puissance ; pour laisser entrevoir d’autres configurations de l’Être et de l’homme. Le "surhomme" étant, faut-il le répéter, une "sub-version" — de l’homme, une ré-volte ouvrant l’archéologie de son essence, et nullement un "voyou public".

Rien n’habilite l’homme orthodoxe — instrumentalisé et mystique — à se mesurer à ces deux figures de la modernité. Il lui manque l’autonomie ascétique, la sobriété travailleuse, la vertu lectrice du protestant cherchant le salut dans l’écrit (la Bible) et dans la ville (l’esprit d’entreprise). Il lu manque la distance philosophique du forcené nietzschéen qui se dissocie de Dieu en raffinant depuis près de trois siècles les figures de l’Ego Cogito pour pouvoir, ainsi armé, envisager d’autres rapports à l’Être originel, à la connaissance et à la jouissance.

Nous autres, orthodoxes, sommes les héritiers d’un nihilisme triomphant. C’est délicieux, mais cela nous laisse démunis dans l’histoire contemporaine, quand cela ne nous transforme pas en "voyous publics". Depuis deux mille ans, les valeurs ont implosé en nous ; et nous pleurons, et nous jouissons de cette transcendance immanentisée, annulée. Nous nous sommes mis hors de histoire, ce qui est une vertu exorbitante. Mais l’histoire a lieu, et aujourd’hui — après la parenthèse communiste qui fut en un sens une chance, une chance coûteuse, parce qu’elle nous a épargné la nécessité de nous poser cette question — l’histoire nous appelle, nous en voulons, mais en voulons-nous vraiment ? Nihilistes, nous sommes floués. Tel est le fond de ma souffrance, et je n’y vois pas d’issue, Bulgarie, ma souffrance.

Ne me faites pas rire, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Non. Il est trop tard, inutile de vous convertir au catholicisme, ni même au protestantisme. Mais prenons quand même la mesure de ce fait terrible, à savoir que dans le monde du capitalisme avancé que vous voulez rejoindre, Dieu est mort. Et essayons ni de le bouder ni d’en profiter. Ni de nous jeter avidement sur ses valeurs insoutenables, ni de les avilir. Mais de participer à leur transmutation.

On peut commencer par des choses très simples. Par exemple, se mettre à lire : déchiffrer les textes — les Grecs, la Bible et les Évangiles, les philosophes, les écrivains. Commenter, discuter, comprendre. On peut aussi se pencher sur soi-même, soigner son autonomie, ses désirs, sa dignité, faire une psychanalyse, une psychothérapie. Essayer quelques expériences religieuses : l’ascétisme des protestants, la jouissance des catholiques, et d’autres, pourquoi pas ? Revenir à l’orthodoxie, secouer ses pièges, rendre plus concrètes et plus efficaces ses exigences communautaires. Retrouver le sens des valeurs, les dire, les transformer, les laisser ouvertes, ne pas s’arrêter de les innover... Cela va être long, très long, Bulgarie, ma souffrance.

On me signale un texte célèbre de Thomas Mann, le journal de l’exilé qu’il fut pendant le nazisme, et qui porte le titre "Allemagne, ma souffrance". L’écrivain vit la tragédie de son pays du dedans et du dehors, et s’il condamne la honte de l’hitlérisme, il n’est pas moins averti de la complicité sournoise que la majorité des Allemands nourrissent envers celui qu’ils n’hésitent pas à nommer leur "frère Hitler". La violente barbarie du Troisième Reich n’a rien à voir avec l’effondrement de la politique et de la morale dans l’ancien empire communiste, effondrement que n’ignorent pas réellement les démocraties occidentales secouées par les "affaires", même si l’ampleur de la crise là-bas nous dépasse de loin. Aucun lien direct, par conséquent, entre le journal de Thomas Mann et mes notes personnelles. Si ce n’est cette position dehors-et-dedans, et cette inquiétude devant un bouleversement dont les méfaits nous atteignent de plein fouet, mais dont les suites sont aujourd’hui imprévisibles.

Julia Kristeva, novembre 1994. L’Infini, n°51, Automne 1995, pp. 42-52.

LIRE AUSSI : Un exil bulgare pdf

(entretien, 1997)

(entretien, 1997)

Comme un polar métaphysique

Julia Kristeva : Pour moi l’automne 89 est celui de l’assassinat de mon père dans un hôpital bulgare. [5] Je n’ai encore jamais parlé publiquement de cet événement. Cela se passe au mois de septembre. Mon père souffrait d’un ulcère de l’estomac qui, s’étant cicatrisé, devait subir une petite intervention chirurgicale dite de décollement. Une opération somme toute très simple, selon les médecins locaux… Mais les complications sont apparues immédiatement et le chirurgien ne maitrisait pas la situation postopératoire qui s’aggravait de jour en jour. Consciente du danger, j’ai demandé l’aide de l’Elysée pour faire hospitaliser mon père dans un hôpital français. En effet, François Mitterrand s’était rendu en Bulgarie au mois de janvier 1989, et avait eu la gentillesse de m’emmener avec lui dans ce voyage. Il avait fait la connaissance de mon père qui chantait dans la chorale de la cathédrale Alexandre Nevski, à l’occasion d un magnifique concert pour la délégation française. Mais à Sofia, le transport de mon père est refusé : la médecine socialiste allait faire des miracles, m’a-t-on dit au téléphone… Deux jours après mon père était mort. Nous n’avons pas su directement ce qui s’était passé : on interdisait à ma mère de rendre visite à l’opéré, sous prétexte que tout visiteur était porteur de microbes ! Le « facteur humain », comme ils disaient, réduit au microbe : cela vous donne une idée du climat… Nous avons compris plus tard qu’ à cette époque on faisait des expériences médicales sur les vieillards, papa avait été semble-t-il un de ces cobayes. Un médecin qui avait fait sa « spécialisation » en RDA avait tenté une greffe sur le duodénum. C’était absolument insensé dans un pays qui manquait même de fil chirurgical.

Je me prépare donc à partir à son enterrement. Mon père, qui était très croyant, n’avait pas de tombe prévue. Je me propose d’en acheter une pour qu’il soit enterré conformément à ses convictions. J’ai même proposé de la payer avec une devise forte, des dollars. Mais cette requête est refusée par les autorités qui n’autorisent que les enterrements de communistes par crainte de rassemblements religieux. Un apparatchik me dit que si je pouvais mourir, compte tenu de ma relative notoriété, je devrais obtenir une tombe et mon père serait enterré avec moi. Ce n’était à l’évidence pas le cas ; mon père a donc été incinéré. Ce fut une très grande violence pour lui, puisque l’incinération était contraire à ses convictions, mais aussi pour moi qui respecte sa foi tout en étant sans religion, et évidemment, pour la famille, pour les proches. Ses amis, les miens, de nombreux intellectuels athées se sont malgré tout réunis pour une cérémonie religieuse d’enterrement.

C’était donc au mois de septembre. Je suis rentrée en France littéralement abattue par tant de cruauté, et avec la culpabilité de n’avoir pu ni prévenir l’opération, ni même enterrer mon père. S’il avait attendu quelques mois, il serait sans doute en vie. En effet, en novembre, le mur tombait, le régime communiste s’effondrait, la corruption allait prendre le relais, et le frémissement toujours en cours de la démocratie. Pendant presque deux ans, ce fut un état de deuil douloureux, et un genre littéraire s’est imposé à moi et m’a permis de panser la plaie : le « polar métaphysique » Le Viel Homme et les loups ( Fayard, 1991). Dans ce livre noir, un vieil homme — mon père — voit les hommes se transformer en loups. J’avais repris inconsciemment Les métamorphoses d’Ovide (écrites au premier siècle de notre ère, au bord de la Mer Noire, dans l’actuelle Roumanie, autre pays de loups…), les dessins d’un Goya noir, et surtout une pensée de Freud que je partage totalement : le pacte social est fondé sur un meurtre commis en commun. Les régimes totalitaires sont un exemple paroxystique de cette criminalité sous-jacente à toute société, quand elle oublie l’homme, et la femme, au singulier ».

Une porte s’ouvre sur les souvenirs. Julia Kristeva nous raconte ce voyage avec Mitterrand en janvier 89. Que pensait-il de la situation ? Entrevoyait-il ce qui allait se passer ?

Julia Kristeva : Personne n’imaginait que le mur allait tomber. Nous savions que le système pourrissait, s’envenimait et s’effritait, mais il semblait que ça allait prendre des années. Rétrospectivement, on mesure que la situation était déjà très « mure ». Ainsi, nous rencontrions les dissidents certes dans la semi-clandestinité des cafés, au petit matin. Mais nous les rencontrions. Je me souviens aussi de cette rencontre organisée à l’université de Sofia. Dans le grand amphithéâtre, François Mitterrand et Todor Jivkov devaient débattre avec des étudiants. Seuls les étudiants communistes étaient conviés. Mais il en est venu beaucoup d’autres. Un jeune homme demande à Mitterrand ce qu’il pense des pays où des dictateurs se maintiennent au pouvoir contre la volonté de leur peuple. Questions embarrassantes pour Mitterrand, tant l’allusion contre Jivkov était évidente. Il répond : « Dans certaines circonstances il est plus important de poser une question que d’avoir une réponse ». Et c’est vrai que l’audace de ce jeune homme était le signe d’un bouleversement en préparation. »

Et elle, Julia Kristeva, comment retrouvait-elle son pays en 1989 ? Son premier sentiment fut la stupéfaction.

« J’avais quitté la Bulgarie la veille de Noël 1965. C’était un temps de démocratisation : « le dégel », comme on disait alors. J’avais gardé le souvenir d’un pays fier d’avoir inventé l’alphabet slave, fier de sa culture, de ses artistes, de ses intellectuels qui, malgré l’oppression, menaient des recherches passionnantes, une véritable vie de l’esprit. Depuis des siècles, les Bulgares avaient investi la culture pour faire face à l’occupation ottomane. Chemin faisant, ils avaient construit des relations apaisées avec les diverses communautés ethniques et religieuses qui peuplent les Balkans : les musulmans, les juifs. Je me plais à retrouver les conséquences de cette cohabitation plutôt inhabituelle dans le fait — lui aussi exceptionnel — que les intellectuels bulgares et l’Eglise orthodoxe ont réussi à convaincre le roi Boris d’empêcher la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale… Et bien, tout au contraire, en septembre 1989, je ne reconnaissais plus mon pays. Des queues épouvantables s’allongeaient devant les magasins. Je me souviens avoir attendu deux heures pour acheter des cerises pour ma mère. En vain. Mais au-delà de la crise économique, j’étais frappée par la violence des relations humaines. Je ne me reconnaissais pas cette novlangue dure, brutale, pleine d’insultes que les gens exaspérés s’envoyaient dans la figure…Des loups, littéralement.

Dans quelle condition avez-vous quitté la Bulgarie ?

En 1963 ou 1964, un journaliste bulgare, Albert Cohen, communiste et ancien partisan je crois, avait écrit un recueil d’articles sur « le dégel », justement, cette période de déstalinisation ouverte avec l’ère Khrouchtchev en URSS. Je collaborais alors à la revue de l’Union des écrivains. C’était une revue d’intellectuels, donc assez élitiste et avec une certaine liberté de ton. Disons qu’une amorce de discussion pouvait avoir lieu. Il arrivait qu’on puisse exposer un point de vue légèrement autonome, mais il était bien sûr accompagné d’un autre article qui le rectifiait... Personne n’osait écrire sur ce recueil d’articles d’A. Cohen. J’avais 22 ans, je me propose et je mise sur le fait que les choses vont aller dans le bon sens. Le lendemain, à la Une du journal du pari communiste bulgare « Rabotnitchesko delo », est publié un article virulent du genre « Julia Kristeva, agente cosmopolite de l’hyène capitaliste ». Mon père, qui a découvert l’article, arrive blême à la maison en cachant le journal pour ne pas inquiéter ma mère et ma sœur. Il m’a emmenée à la montagne dans un bistrot près d’un monastère. Il me demandait ce que nous allions faire. Nous redoutions un enfermement dans un de ces camps de concentration qui existaient encore, disait-on, sur les bords du Danube. Pendant des mois, la famille est restée à l’affut des bruits suspects dans l’immeuble, au petit matin, l’heure à laquelle « on embarquait les gens ».Comble de l’angoisse, Radio Free Europe, la radio des américains, a dit le plus grand bien de mon article : mon cas s’aggravait ! J’étais la hyène sioniste pour les uns ; une héroïne pour les autres. Bien sûr je n’avais pas la moindre idée d’aucun de ces rôles dont on m’accusait. J’étais tout simplement prise dans la tenaille de « la lutte idéologique ». Pour finir, on ne nous a pas inquiétés, je suis restée libre, sans doute parce que je n’avais aucune action politique et syndicale. Et probablement aussi parce que je travaillais comme interprète pour le Français et le Russe. J’ai traduit Waldeck Rochet et Youri Gagarine, que j’avais accompagnés dans leur déplacement en Bulgarie…

C’est alors que le gouvernement français, sous De Gaulle, décida d’attribuer des bourses aux étudiants pour faire rayonner la culture française dans une Europe visionnée — déjà ! — « de l’Atlantique à l’Oural ». Je parlais assez bien le français, appris à la maternelle des dominicaines , puis, après leur expulsion pour « espionnage », aux cours de l’alliance française à Sofia. Je lisais le journal d’Aragon, Les lettres françaises, et Clarté. On se jetait sur ces journaux. C’est d’ailleurs dans Clarté que j’ai vu pour la première fois une photo de Sollers. Je l’ai trouvé très beau. Et très intelligent : dans l’esprit des surréalistes, de futuristes, de l’après-nouveau roman, et plus radical d’eux… Je préparais ma thèse sur le nouveau roman français dont j’avais découvert l’existence par les écrits d’Aragon. Je lisais Sartre, Robbe-Grillet, Sarraute, Butor, Claude Simon et d’autres grâce à des envois d’un ami journaliste bulgare accrédité à Paris et proche des communistes français dissidents – c’est dire aussi que le mur n’était pas parfaitement étanche. Le formalisme russe et ses complicités avec les avant-gardes littéraires comme les écrivains Maïakovski et Khlebnikov m’avaient fait comprendre que c’est dans le changement de style et de langue que se joue l’essentiel de la libération subjective et de la démocratie. Philippe Sollers me paraissait exprimer à sa façon très française les mêmes convictions qui enracinent la vie politique dans l’expérience intérieure comme expérience de langage… Bref, sans rentrer dans le détail, mon directeur de thèse à l’Académie des Sciences à Sofia a profité de l’absence du directeur de l’Institut de littérature, un communiste très dogmatique, et m’a aidée pour postuler à une bourse française à la veille de Noël 1965. Je l’ai obtenue et je suis partie à la hâte, avant le retour du directeur, avec 5 dollars en poche : les seuls que papa avait trouvés… Presque clandestinement. »

Vous vous sentiez « dissidente » ?

Je suis née dans ce régime. Comme toute ma génération, je n’étais pas confrontée à « la nécessité d’avoir des repères », qu’évoquent aujourd’hui les communistes qui, eux, avaient choisi « d’adhérer ». Nous étions pionniers d’office. Au contraire, je voulais bousculer le dogme, cet étouffoir de vie que symbolisait le corps embaumé de Dimitrov dans son mausolée, et plus tard le Mur de Berlin. D’où mon intérêt pour les langues étrangères. Dans le même esprit, j’étais fascinée aussi par les mathématiques, sciences et les cosmonautes, je voulais être astrophysicienne. Nous ne pensions qu’à nous échapper. Je voulais partir. Mais je ne pensais pas rester en France. Pourtant, rapidement, il est apparu évident que je ne ferai pas le chemin du retour.

Et vous n’êtes jamais revenus entre 65 et 89 ?

J’essayais d’abord de faire venir mes parents en visite en France : chose quasi impossible, et qui ne s’est réalisée que grâce à Chaban-Delmas que Sollers connaissait et qui, ayant eu des contacts avec la résistance bulgare, conservait parait-il l’oreille du pouvoir. Sans cet appui, mes parents ne recevaient qu’un refus catégorique : « Votre fille et votre gendre appellent à la Révolution ; ils diffusent la Cause du peuple aux coins des rues, vous n’y pensez pas, avec Sartre et Beauvoir ! ». Je suis retournée quand même en Bulgarie après la naissance de notre fils, pour qu’il connaisse ses grands-parents.

Et depuis 89 ?