Les grands manifestes littéraires

Voilà un petit livre utile publié dans la collection folioplus classiques destinée aux élèves des collèges et des lycées. Pascale Fautrier [1] y brosse un « Petit panorama de la littérature française » du XVIe (« la naissance d’une langue ») au XXe siècle (« l’ère des avant-gardes »), en passant par les « classiques et baroques » du XVIIe, « la Révolution avant la lettre » du XVIIIe et « l’ambiguïté de l’art moderne » au XIXe siècle.

Qu’est-ce qu’un manifeste ? En français, le mot désigne d’abord la « Déclaration publique d’un prince », définition reprise par le Littré en 1874, mais qui sera détournée dès le XVIIe siècle (par le prince de Condé pendant la Fronde) pour en faire un instrument de contestation. Dès 1623, le sens du mot évolue pour désigner un « écrit visant à faire connaître des idées nouvelles » (Le Robert) et, en 1694, un « écrit par lequel un prince, un État, un parti, ou une personne de grande qualité rend raison de sa conduite en quelque affaire de grande importance. » (Dictionnaire de l’Académie). Le manifeste le plus connu au XIXe siècle sera évidemment le Manifeste du parti communiste écrit par Marx et Engels en 1848.

Sur le plan littéraire, il semble que le premier manifeste date de 1824 (Manifeste de la Muse française), mais il faut attendre 1909 et le Manifeste du futurisme de Marinetti pour que le mot désigne un écrit, de longueur variable, proclamant des idées nouvelles, en rupture avec les idées dominantes. Le Manifeste Dada de Tzara et les deux Manifestes du surréalisme d’André Breton sont les plus célèbres (1924 et 1930).

Pascale Fautrier rappelle cependant qu’on doit à Sainte-Beuve l’extension rétrospective du terme à des écrits antérieurs comme ceux figurant dans cette anthologie. Sainte-Beuve écrivait en 1828 dans son Tableau historique et critique de la poésie et du théâtre français au XVIe siècle : « L’Illustration de la langue française de Du Bellay est comme le manifeste de cette insurrection soudaine, qu’on peut dater de 1549 [...] ».

Présentation de l’éditeur

Cette anthologie des grands manifestes littéraires français XVIème-XXème siècle réunit des textes intégraux annotés de douze auteurs : François Rabelais, Prologue du Tiers Livre [2], Joachim du Bellay, Défense et illustration de la langue française [3], Charles Sorel, Epître aux Grands et Avertissement de l’Histoire comique de Francion [4], Nicolas Boileau, Art poétique, chant III [5], Denis Diderot, Entretiens sur le fils naturel, Denis Diderot, Eloge de Richardson, Victor Hugo, Préface de Cromwell [6], Théophile Gautier, Préface de Mademoiselle de Maupin [7], Guy de Maupassant, Préface de Pierre et Jean [8], André Breton, Manifeste du surréalisme [9], Jean-Paul Sartre, Présentation des Temps Modernes [10], Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman [11], Philippe Sollers, Crise de l’avant-garde ? [12].

Le dossier replace dans leur contexte historique et littéraire les différents textes et extraits de textes dans un "Petit panorama de la littérature française" ; le genre du manifeste est analysé dans "Rhétorique de la rupture" ; la genèse conversationnelle des différents manifestes soulignée, particulièrement l’Eloge de Richardson de Diderot dans "Quand les écrivains se font critiques" ;

enfin, un groupement d’(extraits) de textes complémentaires sont présentés, tous du XXème siècle et XXième siècle, sous la rubrique " Manifestes des littératures extrêmes : les cas-limites " : Filippo Marinetti, Manifeste du futurisme [13], Tristan Tzara, Manifeste Dada [14], Isidore Isou [15], Le manifeste de la poésie lettriste, OULIPO [16], La Littérature potentielle, Pour une littérature-monde [17] (Le Monde, 2007).

L’anthologie, le dossier et les notes ont été réalisés par Pascale Fautrier, docteure agrégée de Lettres modernes. La lecture d’image (Giacomo Balla, Dynamisme d’un chien en laisse, 1912) est proposée par Alain Jaubert, l’auteur-réalisateur bien connu de Palettes [18].

Du Manifeste au Programme

« Manifeste [d’une] insurrection soudaine » : la formule de Sainte-Beuve dit bien la volonté affichée dans tout manifeste : rompre dans le langage avec un état de choses dominant.

Quand Sollers écrit dans PROGRAMME : « l’écriture textuelle qui n’est pas un langage, mais, à chaque fois, destruction d’un langage ; qui, à l’intérieur d’une langue, transgresse cette langue et lui donne une fonction de langues », il est fidèle à cette tradition du manifeste [19]. Pascale Fautrier n’a pas retenu ce texte que Sollers publie dans le numéro 31 de la revue Tel Quel, en 1967, et republie deux fois — au début du recueil d’essais Logiques, en avril 1968, et de L’écriture et l’expérience des limites, en décembre 1971 —, pourtant il aura une importance considérable, vraiment "programmatique", pendant une dizaine d’années, non seulement dans les travaux de la revue (notamment ceux de Julia Kristeva et de Marcelin Pleynet), mais dans le champ de pratiques artistiques (signifiantes) contemporaines et, sous des formes abâtardies, dans maints essais universitaires des années 70.

Bien que le PROGRAMME de Sollers [20] soit, comme la plupart des manifestes des avant-gardes du XXe siècle, marqué par la tentative illusoire d’une synthèse entre le marxisme — « horizon indépassable de notre temps », disait Sartre — et la psychanalyse, on ne peut comprendre le texte « Crise de l’avant-garde ? » dans lequel Sollers, en décembre 1977, « tire le bilan », sans, auparavant, rappeler ce qui était vraiment visé dans le PROGRAMME de l’avant-garde : marquer un certain nombre de dates et de textes-références, de NOMS PROPRES (« Dante, Sade//Lautréamont, Mallarmé//Artaud, Bataille » [21]) dont on sait que, avec d’autres (Joyce, Céline, Pound), ils constitueront le fond de « L’HISTOIRE MONUMENTALE » que Sollers s’efforcera de penser, avant comme après l’acte de décès des avant-gardes, de Tel Quel à L’Infini, d’hier à aujourd’hui.

C’est pourquoi nous le donnons à relire ici, maintenant.

Programme (1967)

Histoire de la pensée : histoire du langage ?

Lénine

UNE THÉORIE D’ENSEMBLE PENSÉE A PARTIR DE LA PRATIQUE DE L’ÉCRITURE DEMANDE A ÊTRE ÉLABORÉE.

1.1. Cette pratique n’est pas assimilable au concept, historiquement déterminé, de « littérature ». Elle implique le renversement et le remaniement complet de la place et des effets de ce concept.

1.2. A partir de la pratique, signifie qu’il est devenu impossible, à partir d’une rupture, précisément situable dans l’histoire, de faire de l’écriture un objet pouvant être étudié par une autre voie que l’écriture même (son exercice, dans certaines conditions). Autrement dit, la problématique spécifique de l’écriture se dégage massivement du mythe et de la représentation pour se penser dans sa littéralité et son espace. Sa pratique est à définir au niveau du « texte » dans la mesure où ce mot renvoie désormais à une fonction que cependant l’écriture « n’exprime » pas mais dont elle dispose. Économie dramatique dont le « lieu géométrique » n’est pas représentable (il se joue).

1.3. La théorie envisagée a sa source dans les textes de la rupture et de ceux qui sont susceptibles de « l’annoncer » et de la « poursuivre ». Le choix de ces textes est fondé sur leur coefficient de contestation théorique-formelle (par exemple : Dante, Sade// Lautréamont, Mallarmé//Artaud, Bataille). D’où définition d’un avant/après qui doit renvoyer en fait et en même temps — par disparition de la position du discours comme vérité « expressive » et l’affirmation d’un espace textuel — à un dedans/dehors défini par la référence occasionnelle à d’autres cultures.

1.4. Cette rupture textuelle, prise comme point de départ théorique, est contemporaine (au sens où « X est contemporain de y » veut dire que des ensembles sont pénétrés par la même inconnue) de celle manifestée dans la pensée et l’histoire occidentale par Marx et Engels, à savoir par la mise en place de la dialectique matérialiste. Elle est la crise même, et la révolution violente, le saut, de la lisibilité.

II. LA THÉORIE DE L’ÉCRITURE TEXTUELLE SE FAIT DANS LE MOUVEMENT DE LA PRATIQUE DE CETTE ÉCRITURE.

II.1. Elle entraîne la constitution d’un champ historique qui rompt avec la pseudo-continuité de toute « histoire de la littérature » fondée sur une pensée spéculative méconnaissant l’économie écrite comme détermination a priori de toute pensée.

II.2. Ce champ historique est discontinu et met à jour, en premier lieu, les exclusions dont « l’histoire de la littérature » a fait et continue de faire son profit idéologique, exclusions au sens de « refoulement » ou « dénégation » (Freud). Les points stratégiques, les bords, en sont désignés par les mots : « mystique », « érotisme », « folie », « littérature » (ce dernier pris exclusivement dans le sens qui introduit la rupture). La normalité du discours est envisagée comme nécessité d’une défense (idéologie) par rapport à ces points dont la fonction est expliquée et définie historiquement.

II.3. Ces exclusions sont celles ayant frappé ou frappant les textes qui contestaient ou contestent formellement le concept « d’histoire » posé par l’idéalisme expressif et instrumental (qui est donc rendu lisible à partir d’eux). Exclusions des systèmes capables d’intégrer à chaque reprise le procès de langue : mythe/représentation/écriture (mythe : hiérarchie, divinité, « au-delà », redoublement, féodalité, religion, symbole ; représentation : échange, identité, tableau, dédoublement, capitalisme, idéalisme, signe ; écriture : production, infini, réseau, double, matérialisme, dialectique, espace).

II.4. La théorie vise par conséquent à mettre d’abord en cause ce concept d’histoire et à mettre en avant « l’histoire » de ce concept comme « littérature » (fiction), de même que les exclusions reconnues donnent l’indication d’une écriture textuelle comme histoire réelle.

III. LA THÉORIE DE L’HISTOIRE DE L’ÉCRITURE TEXTUELLE PEUT ÊTRE APPELÉE « HISTOIRE MONUMENTALE » DANS LA MESURE Où ELLE « FAIT FOND » DE FACON LITTÉRALE, PAR RAPPORT A UNE HISTOIRE « CURSIVE », FIGURÉE (TÉLÉOLOGIQUE), AYANT SERVI A CONSTITUER EN LE DISSIMULANT UN ESPACE ÉCRIT/EXTÉRIEUR.

III.1. Cet espace à plusieurs dimensions (et qui reprend à son compte en le consumant celui de l’histoire « cursive » implique un principe de rétroactivité (Lautréamont/Dante), des relations à longue portée, des périodes inédites (non culturelles), une durée conçue comme temps des langues. II se met en position de penser l’achèvement d’une histoire et son passage à un autre niveau de même que « l’entrée dans l’histoire » d’autres cultures dominantes.

III.2. La théorie est d’abord définie comme une lecture.

Cette lecture n’est rendue possible que par une écriture qui reconnaît la rupture. La rupture affecte le concept de « texte » de la façon suivante : le texte réel est conçu comme produit d’une dualité qu’il produit. On a donc toujours deux places par rapport à un texte n’existant que par et pour ce « deux » qui le divise radicalement. Le texte « n’existe » pas en dehors de cette division (pas de texte « vrai », « premier » ou « dernier » — fondamental) : le processus est pensé dans cette contradiction qui en fonde à la fois la matière, le jeu, la scène, la transformation dialectique.

III.3. L’écriture « qui reconnaît la rupture » est donc irréductible au concept classique (représentatif) de « texte écrit » : ce qu’elle écrit n’est jamais qu’une partie d’elle-même. Elle fait de la rupture l’intersection entre deux ensembles (deux statuts inconciliables de langage). Comme lecture elle renvoie à l’acte avoué par lequel l’écriture se propose ses champs de lecture (découpage, syntaxe, logique), les « surfaces » où elle opère, ses glissements sur ces champs, ces surfaces.

III.4. La théorie a pour fonction de marquer que l’écriture textuelle reconnaît la science comme seule habilitée à lui donner sa réalité et ses « significations » : sa formalisation appelle celle de la science, sa littéralité s’ouvre à la formalisation de la science, elle constitue un objet pour la science en même temps qu’un objet pour sa propre extension, elle est en dialectique avec elle-même et avec la science. Elle n’en est pas moins une théorie du procès réglé, infini, que pratique de son côté l’écriture textuelle.

IV. LA THÉORIE, QUI NE SE FAIT JAMAIS QUE SUR TEXTES, EST EN SOMME, DANS LA MESURE OU ELLE LES FAIT LIRE DANS LEUR « MONUMENTALITÉ », LA PONCTUATION, LA SCANSION, LA MISE EN ESPACE DES TEXTES. ELLE EST, PAR DÉFINITION, PLURIELLE. ELLE PREND LE NOM DE LOGIQUES.

IV.1. Elle met en évidence le statut définitivement contradictoire de l’écriture textuelle qui n’est pas un langage, mais, à chaque fois, destruction d’un langage ; qui, à l’intérieur d’une langue, transgresse cette langue et lui donne une fonction de langues. Cette destruction, cette négation, sont expliquées par la théorie qui est donc le langage de cette destruction du langage (de l’ensemble des opérations nécessaires pour poser un langage, le développer, l’annuler).

IV.2. Elle énonce la possibilité, pour l’écriture textuelle, de sous-tendre les développements de la logique et de les vérifier en se présentant à eux comme « exemples » (citations). Elle montre que l’écriture textuelle est le texte historique reconnu comme texte, dans la mesure où elle est, dans sa différence incessante, la marque de la limite historique de tout texte écrit et de son « passage à la limite ». c’est-à-dire de son inscription dans « l’histoire monumentale ».

IV.3. Elle marque la non-expressivité radicale de l’écriture textuelle, son jeu variable, plurilinéaire, sa fonction de connaissance « intégratrice », active et productive, du « réel » ; sa référence à « l’histoire monumentale » comme contestation de l’histoire « cursive ». Elle souligne les limites entre écriture textuelle (réseau littéral à plusieurs dimensions, chaînes de générations et de transformations réciproques, sommes vides de consumation du langage par son articulation) et écriture non-textuelle (linéaire, expressive, causale, non-inscrite et non-reliée à « l’espace écrit »). Elle montre comment l’écriture textuelle, exclue par définition du « présent » (dont la fonction est de la méconnaître), constitue précisément l’histoire — et la mise à nu idéologique — différée de ce présent.

IV.4. La théorie considère la « littérature » (et l’ensemble de la culture où elle se situe) comme close. Elle expose désormais l’enveloppe de ce qui s’est pensé sous ce nom. Elle élabore les conditions réelles (économiques), les structures systématiques a priori et les conditions d’effacement de l’écriture textuelle en supprimant toute fixation à « l’ ?uvre » ou à « l’auteur » (à la fétichisation culturelle et à la fiction corollaire d’une « subjectivité créatrice »). Comme « conscience historique », elle se trouve nécessairement du côté de l’action révolutionnaire en cours.

1967

Philippe Sollers à propos de "Tel Quel", ses objectifs et les milieux littéraires

Lire - 31/03/1968

Philippe Sollers, qui vient de publier Nombres et Logiques, évoque les objectifs de la revue et entre autres donne son point de vue (décapant) sur la société des milieux littéraires : « Un certain type de pourriture particulièrement concentrée se trouve résiduellement accumulée dans ce qu’on appelle les milieux littéraires ; c’est vraiment là où la sordidité à l’état pur peut apparaître dans une société... ». Nous sommes un mois avant Mai 1968.

- Sollers et Pleynet (années 70)

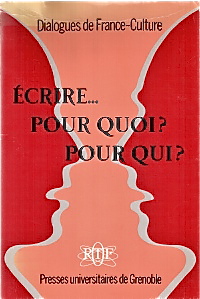

Ce Programme sera appliqué [22]. Le 24 avril 1973, sur France Culture, lors d’un Dialogue entre Marcelin Pleynet et Philippe Sollers sur L’AVANT-GARDE AUJOURD’HUI, il sera même considérablement relancé et approfondi. A (re)lire ce long entretien, publié en 1974 par les Presses universitaires de Grenoble et jamais réédité, on se dit qu’aucun autre texte ne témoigne avec une telle précision de la problématique de l’avant-garde telle qu’elle était alors pensée par Tel Quel. Le roman, la crise de la poésie, la montée de la Chine, les rapports de forces idéologiques, la transformation des rapports sociaux, la difficile articulation entre les nouvelles pratiques d’écriture et les autres pratiques sociales, les impasses politiques ou religieuses, le sujet en procès dans le langage même, — toutes les questions brûlantes du moment sont abordées, passées au crible de l’analyse critique, non selon une " essence " supposée de la littérature, mais à partir de deux pratiques spécifiques (Pleynet vient de publier Stanze et Sollers son roman H (dont il lit un extrait) au mois de mars 1973).

Jugez-en [23].

L’AVANT-GARDE AUJOURD’HUI (1973) [24]

Marcelin PLEYNET

Il y a beaucoup à dire sur cette notion d’avant-garde. Avant même de commencer, il faudrait apporter quelques éclaircissements sur ce terme même et sur les conditions qui nous amènent aujourd’hui à en parler.

Sans faire de sociologisme vulgaire, nous pouvons d’abord préciser, puisque nous sommes à l’O.R.T.F., que les vastes moyens de diffusion de l’information dont nous disposons aujourd’hui, sont à double tranchant. D’une part, ils répandent et vulgarisent de plus en plus vite, et dans un public de plus en plus nombreux, des travaux, des découvertes, des recherches qui, il y a quelques dizaines d’années, seraient restés à l’abri des projecteurs de l’actualité. Et dans la mesure où cela confronte des spécialistes et leur spécialité avec une réalité sociale qu’ils ont trop souvent feint d’ignorer, c’est un bien. C’est un bien qui est même, à plus ou moins long terme, inévitablement porteur de progrès. Mais en même temps, à court terme, c’est un phénomène dont il faut pas se cacher qu’il entretient un grand nombre d’ambiguïtés, ne serait-ce que sur le plan du vocabulaire, et qu’il peut aussi, dans un premier temps, renforcer des stéréotypes, des censures, des réactions de quasi-traumatisme. Confronté à ce qu’il connaît plus ou moins bien, et le plus souvent assez mal, voire pas du tout, le public réagit, dans un premier temps, en palliant le déséquilibre que l’information produit dans l’ordre de ses connaissances en rétablissant les chaînons qui lui manquent dans son approche du nouveau, à l’aide du matériau dont il dispose, qui est le plus souvent ancien ; de telle sorte que lorsqu’il confronte la nouveauté de l’information au matériau de connaissance dont il dispose pour cette confrontation, l’information a toute chance de lui paraître aberrante.

Et nous ne devons pas oublier qu’il y a, dans ce processus du passage à une information de plus en plus précise, mais aussi de plus en plus vaste, une précipitation de plus en plus grande et à laquelle il est de plus en plus difficile de faire face, si difficile même que ceux-là qui devraient l’assumer s’y dérobent.

Je suis surpris d’entendre à la radio, à la télévision, le type de discours que nombre d’intellectuels se croient aujourd’hui forcés de tenir. Tout se passe comme si, face à cette précipitation des informations et des événements, ceux-ci prenaient peur des responsabilités qui, brusquement, les assaillent de partout, et comme s’ils ne voyaient d’autres possibilités de s’en sortir qu’en déniant le rôle qui est objectivement le leur, et en se culpabilisant. A l’extrême limite, cette dénégation va jusqu’à la pitrerie. Cela donne des discours du genre : non, ce n’est pas nous que cela concerne ; non, nous ne sommes pas des intellectuels, au fond nous sommes comme vous, nous ne savons rien ; bien entendu, nous écrivons, bien entendu nous enseignons mais surtout, n’imaginez pas que nous portons la responsabilité de la complexité que représente la masse d’informations que vous recevez chaque jour ; tout cela n’est pas notre affaire, c’est l’affaire des autres, etc. J’ai entendu récemment un professeur déclarer à la télévision : j’enseigne des choses apparemment assez compliquées à mes étudiants, mais en fait, je n’en sais pas plus qu’eux, — et là, sans doute, il disait plus vrai qu’il ne pensait —. Mais ce qu’il justifiait, disant cela, ce n’était bien entendu pas le nouveau que ses étudiants peuvent porter, mais tout au contraire la position passive vis-à-vis de ce nouveau, l’ignorance passive de l’ancien, qui espère bien à plus ou moins long terme noyer et noyauter le nouveau.

Tout ceci pour en arriver à cette notion d’avant-garde, en essayant de la retrouver, de retrouver le neuf de sa circulation à travers des idées et des événements les plus dissemblables, par exemple appliquée au futurisme russe, au futurisme italien, au dadaïsme et aux écrivains du Proletkult, aux surréalistes et à Pound ou Joyce.

Ce n’est certainement pas par hasard si c’est au milieu du XIX" siècle que ce terme militaire désignant la partie d’une armée qui marche en avant du gros des troupes en vient à illustrer un certain type de rapport à la littérature dans la lutte qu’elle mènera dès lors, plus ou moins explicitement, sur le front idéologique. Reste que, bien entendu, les déplacements et les prises en charge d’un certain vocabulaire ne jouent pour nous qu’un rôle de symptôme, rôle qui ne tarde pas à perdre toute signification, si on le coupe des forces qui, dans le réel objectif, le supportent.

Il suffit de voir la précipitation brouillonne qu’a pu produire en à peine un demi-siècle le terme d’avant-garde. Les ambiguïtés que l’on rencontre dans le champ de la lutte idéologique tiennent en grande partie au fait que les forces qui entrent là en jeu se supportent aussi des possibles transformations d’un matériau aussi malléable, aussi flottant, que le vocabulaire.

Or, que se passe-t-il avec l’apparition dans la langue d’une nouvelle définition du mot « avant-garde », si ce n’est le symptôme que les luttes qui naissent alors et se développent un peu partout dans le champ social commencent à investir de façon nouvelle les superstructures idéologiques ? Mais comme je le disais en commençant, le danger de la nouveauté, c’est souvent la panique apeurée qu’elle produit qui fait qu’on ne va pas voir ce qui la supporte, qu’on se satisfait d’un signe, d’un sigle, d’un nom qui la désigne à partir de l’ancien, comme empêcheur de tourner en rond, complication inutile, excentricité, obscurité gratuite, etc... Et si cette nouveauté n’assure pas les bases réelles de ce qui la représente d’abord comme symptôme dans l’idéologie, il suffira que le sigle qui la désigne serve à recouvrir trois ou quatre phénomènes tout à fait contradictoires, pour qu’il perde peu à peu sa force de combat, et se trouve un jour ou l’autre définitivement coupé de la réalité qui lui a donné naissance.

Il en est ainsi de la notion d’avant-garde et du flou qui la définit aujourd’hui comme supportant ce qui est plus ou moins chahuteur. On peut alors bien entendu, se demander pourquoi aller chercher précisément ce type de vocabulaire, aujourd’hui particulièrement imprécis, pour se définir. Pourquoi ne pas mettre à jour un sigle plus récent ? D’abord parce que l’une de ces attitudes n’exclut pas l’autre, ensuite et surtout parce que le récent, le nouveau, ne pourra se donner comme tel que lorsqu’il aura nettoyé cette idée que le terme d’avant-garde a véhiculé, à savoir que le nouveau est ce qui s’additionne à la dernière nouveauté, dans un cheminement, dans une succession linéaire. Reprendre aujourd’hui le terme d’avant-garde, sur la base des forces qui ont pu à un moment donné le produire comme symptôme révolutionnaire, c’est d’abord souligner la périodicité au cours de laquelle un certain mode de l’enjeu idéologique a été au mieux livré à un empirisme brouillon, au pire totalement et délibérément refoulé.

Ce que j’avance là ouvre bien entendu un débat qui ne s’épuiserait pas en une soirée sans que l’on s’y perde à un moment ou à un autre. Ce que je crois par contre tout à fait possible de faire, c’est, dans cette perspective, d’ouvrir le débat sur une pratique liée à cette périodicité de la formation dans le champ idéologique d’une avant-garde constituée sur les bases des forces historiques objectives qui, à un moment donné, ont précipité ce terme de stratégie militaire dans le champ des pratiques littéraires. D’ouvrir donc ce débat sur l’histoire de deux pratiques littéraires, le roman et la poésie, et de voir comment une réévaluation historique des forces idéologiques objectivement en jeu dans le champ social, peut transformer du tout au tout la façon dont les sujets se pensent et se vivent.

Philippe SOLLERS

Si nous parlons ce soir de littérature et d’avant-garde littéraire, nous allons le faire depuis un point de vue très orienté, qui est celui d’une pratique d’avant-garde. Il ne s’agit pas de réfléchir sur « l’essence » de la littérature ; cette expression dénote bien une conception idéaliste du langage. Il s’agit de réfléchir, historiquement, sur les différentes pratiques, dans le monde occidental moderne, qui ont pu porter ce terme d’avant-garde que Pleynet a désigné tout à l’heure comme naissant au XIXe siècle. Il y a là des histoires extrêmement diverses, liées à l’histoire sociale tout court avec des enjeux idéologiques qui nous semblent très importants, qu’il s’agisse du futurisme, du surréalisme, de l’évolution du roman, ou, car il faudrait aller plus loin, de l’évolution de la peinture, de la musique, etc., dans le monde capitaliste dit avancé. Il faut aussi ne pas penser que ce monde est le seul qui existe, mais, au contraire, qu’il est lui-même, dans son développement, déterminé par des contradictions à la fois internes et externes, c’est-à-dire dans sa lutte, dans sa course de vitesse avec les pays à régime social différent. C’est un des enjeux essentiels de la notion d’avant-garde en Europe occidentale et aux Etats-Unis, puisque tous les mouvements d’avant-garde au XXe siècle ont été contraints de se définir dans leur attitude quant à la politique. Cela a donné parfois une orientation du type fasciste comme pour le futurisme italien ; cela a donné, pour le futurisme soviétique, une efflorescence, un bouillonnement extraordinaire qui a influencé toutes les avant-gardes occidentales, et a été ensuite réprimé par ce qu’on peut considérer comme la régression stalinienne. Cela a donné dans les pays occidentaux les problèmes extrêmement complexes qui ont mis en présence les intellectuels d’avant-garde comme les surréalistes avec les mouvements sociaux et politiques de leur temps, avec des conséquences assez importantes pour que nous vivions en grande partie encore sur cet enjeu.

Quelques réflexions à propos du roman

Je voudrais essayer de faire quelques réflexions à propos du roman, car je crois que le roman s’est présenté, surtout depuis une dizaine d’années, comme un des enjeux de crise dans l’avant-garde littéraire tout à fait symptomatique, alors qu’autrefois on pourrait dire que ce rôle de crise, de moteur, de révélation des enjeux idéologiques était plutôt dévolu à la poésie. Le roman s’est trouvé touché tout à coup par une crise interne, reflétant probablement un certain nombre de crises sociales précises, et l’on pourrait dire que le roman classique, qui est la forme la plus achevée, littérairement, de l’idéologie bourgeoise, reste encore, d’une certaine façon, une énigme pour cette idéologie même. Il n’est que de voir aujourd’hui comment un écrivain comme Sartre est obligé de poser à nouveau la question de Flaubert pour mesurer à quel point cet achèvement du roman classique reste énigmatique.

L’on pourrait dire, en s’en tenant simplement au domaine français, que Proust représente la boucle ultime, à la fois syntaxique, sémantique, idéologique de cet achèvement flaubertien, de cet achèvement bourgeois du roman. Au fond, de quoi s’agit-il, dans cet achèvement ? D’une unité syntaxique, sémantique, narrative, qui assure une garantie idéologique pour l’idéologie bourgeoise, qui se structure donc unitairement, alors qu’on peut dire que le langage poétique, par exemple, dans son histoire au XIXe siècle, est déjà démantelé, éclaté avec, par exemple, Lautréamont, Mallarmé.

Le roman bourgeois poursuit, s’exténuant de plus en plus, sa forme de totalisation. Il est certain que le démantèlement du langage poétique, dans une société comme la nôtre, précède de beaucoup le démantèlement et la crise de l’unité romanesque ; or la crise de l’unité romanesque est importante, parce que c’est la crise de la forme qui va refléter, à mes yeux, l’ensemble des rapports sociaux. Une société ne peut pas se passer du romanesque, elle est obligée d’en produire ; sous forme de livres, sous forme de radio ou de télévision, elle est obligée d’avoir une narration, et de se raconter comment elle se produit et se reproduit. Il me semble donc que la crise du langage poétique qui précède celle du roman est beaucoup plus fragile, et en même temps peut·être moins subversive dans ses conséquences, dans le fait que l’éclatement du langage poétique est devenu quelque chose de déchargé au niveau de la critique sociale, historique, ou philosophique, alors qu’au contraire, la crise du roman, en fait depuis 1920, va entraî-ner, — et c’est ce qui prouve que c’est bien un point très surveillé par l’idéologie bourgeoise —, des discussions interminables.

On peut suivre au cours du XXe siècle la décadence indubitable de la littérature bourgeoise française, qui est en même temps la décadence indubitable du capitalisme et de l’impérialisme français et son recul en tant que capitalisme national sur tous les fronts. C’est une des raisons qui fait que le français d’aujourd’hui nous apparaît comme une langue extrêmement saturée, répétitive, secouée bien entendu par des crises, mais qui n’arrivent pas vraiment à ébranler le code rhétorique et narratif bourgeois ; tout le problème est de savoir quelle est la valeur, la signification attachée à ces crises, dont la plus notable a été celle du surréalisme.

Cette crise, en France, je le répète, touche très peu la fonction romanesque, et ce n’est certainement pas ce qu’on a appelé le nouveau roman, qui est au fond une faible répétition d’expériences menées ailleurs dans d’autres langues et dans d’autres pays, comme c’est aisément démontrable, qui peut ici apporter un démenti quelconque à ce que je suis en train de décrire comme le recul de la littérature française. Evidemment, cette littérature est en général entièrement livrée à la bourgeoisie française et elle s’effondre avec elle.

James Joyce

- Joyce

Je voudrais souligner ici l’importance de l’intervention de Joyce. Je rappelle les dates : Ulysse 1921, Finnegans Wake 1939, c’est-à-dire l’après-première guerre mondiale et l’avant-deuxième guerre mondiale. Joyce est, très significativement, à part quelques thèses universitaires et quelques articles, extrêmement méconnu dans notre pays. Je parlais tout à l’heure du surréalisme ; il est lumineux, à mon sens, que le surréalisme a eu pour fonction d’oblitérer, de barrer, de censurer tout à fait l’intervention joycienne. Les rapports du surréalisme et de Joyce sont d’ailleurs du plus grand intérêt à analyser, par la manière dont les surréalistes posent l’écriture automatique, avec tout ce que cela suppose de transformation de la pratique du langage et le rapport à l’inconscient freudien, qui est manqué profondément par la théorie surréaliste. Le surréalisme a donc été obligé de se situer immédiatement par rapport avec ce qu’avait fait Joyce dans ce livre qui a marqué toute l’époque, Ulysse.

Vous savez que Breton a catégoriquement condamné, à plusieurs reprises, le langage de Joyce en l’accusant d’arbitraire, de retour au romanesque ; car le surréalisme ne voulait pas toucher au roman ce qui a amené de façon très intéressante ceux qui se sont détachés du surréalisme à revenir ensuite à une forme du roman typiquement bourgeoise, par exemple Aragon. La crise du roman a attendu assez longtemps avant de se développer dans notre pays. Donc, condamnation de Joyce de la part des surréalistes avec, comme accusation principale, celle de n’avoir rien de commun avec « l’alchimie du langage », telle que l’entend Breton, c’est-à-dire l’arrière-fond spiritualiste qui reste la clé de base du surréalisme, sa « philosophie ».

Sans exagérer, on peut dire statistiquement que très peu de Français, d’intellectuels français même, ont lu l’Ulysse de Joyce, et le travail de Joyce. Quant à Finnegans Wake, c’est encore pire, vous connaissez les difficultés de ce texte ; je rappelle qu’il est paru en 1939 et que nous sommes en 1973 ; vous voyez que les choses n’avancent pas vite. Les rares essais de traduction qui ont eu lieu en français sont très criticables [sic], et n’ouvrent certainement pas la voie à la clarification dans ce domaine. La lisibilité est très lente et pose d’énormes problèmes.

Si je prends l’exemple de Joyce, c’est pour en venir à ce qui a pu se produire comme effet et tentative de rupture dans le français lui-même. Il me semble que tout cela est très en retrait sur ce qui a été fait par Joyce sur l’anglais, par exemple. Vous savez que Joyce a déclaré la guerre — comme il le disait — à l’anglais, puisqu’il était irlandais et détestait aussi bien l’Irlande que l’Angleterre. Dans une phrase fameuse, il dit : « J’ai déclaré la guerre à l’anglais, et maintenant j’irai jusqu’au bout ». Joyce donne donc son travail comme destruction ou reconstruction systématiques d’une langue nationale ce qui me paraît très important, comme symptôme, au niveau de ce qu’il faut bien appeler l’internationalisme fondamental des avant-gardes des pays capitalistes du XXe siècle. Posture de destruction et de reconstitution, donc, à partir d’une pluralisation des langues, qui trouve son expansion dans Finnegans Wake.

Pour essayer de sortir quelque peu de notre nationalisme bien connu, on peut donner une explication simple de ce changement de scène historique entre les deux guerres et depuis lors ; ce changement de scène se marque de façon tout à fait nette dans l’histoire de la littérature française. C’est un déplacement de l’impérialisme européen multinational vers les Etats-Unis, dont l’Impérialisme en expansion va recueillir dans la deuxième guerre mondiale les différentes traditions culturelles d’avant-garde de l’Europe pour les diffuser de façon massive sur le marché, puis les faire revenir sur l’Europe, phase dans laquelle nous sommes actuellement. C’est-à-dire que l’impérialisme occidental, qui a les plus grandes difficultés du fait du fascisme mais va quand même arriver à les surmonter grâce à l’aide américaine, a tendance à se déplacer, à déplacer ses superstructures, et par conséquent en même temps le centre de sa littérature. Il serait aisément démontrable qu’il en va de même en peinture, en musique et dans différents autres domaines de la superstructure idéologique.

Je laisse de côté, pour l’instant, le problème qui se pose, à la même époque, dans les pays socialistes, puisque, je l’ai déjà dit, après une très brève période où l’avant-garde est très productive — ce qui, d’ailleurs, n’a rien donné de remarquable dans la forme romanesque proprement dite, car tout s’est passé dans des formes extrêmement condensées et percutantes, dans la poésie ou dans la peinture, mais pas dans le roman —, on sait qu’on est revenu sous forme de répression à un succédané de l’art bourgeois, appelé pompeusement prolétarien. C’est la faillite idéologique et politique de ce qu’on a appelé le réalisme socialiste, avec toutes les conséquences qu’elle entraîne dans les pays occidentaux pour les forces sociales et politiques qui ont été obligées d’adopter cette voie qui était une impasse [25].

Erza Pound

- Pound

Le déplacement dont je parlais touche de plein fouet une langue : l’anglais. Ce n’est pas du tout un hasard si une autre intervention, celle d’Erza Pound, sur le langage poétique, avec toutes les contradictions qu’elle suppose, et son fond politique fasciste, est en même temps et contradictoirement, au niveau de la langue, une intervention très importante. Pound est vraiment le premier poète occidental à se préoccuper, d’une façon très empirique encore, de l’existence du chinois et de la culture chinoise. Evidemment, il le fait de façon inversée, au moment même où la Chine devient un pays révolutionnaire. Il faut toujours respecter des transitions, des torsions, des transcriptions difficiles à apprécier. Pound exhume la culture chinoise classique au moment même où la Chine entre dans sa phase révolutionnaire, donc l’occidentalisation. Un autre point me paraît important, dans cette subversion possible, cette attaque, cette critique, ce démantèlement ou cette transformation de la littérature ou, plus précisément, du roman. Cet autre point, dans la chaîne du réseau idéologique qui se condense dans le roman, a trait au poids de la religion sur la littérature. Il ne faudrait pas s’empresser de penser que la littérature est sortie de la religion après le XVIIIe siècle ; et du fait même probablement du décentrement historique dont je viens de parler, de ce changement de scène historique, hors de la révolution bourgeoise française avec sa tradition matérialiste, mécaniste, les problèmes liés à la religion au sens large du mot, pèsent très lourdement sur la littérature.

Faulkner, Beckett

On peut en trouver trace jusque chez des expérimentateurs du langage romanesque, comme Faulkner ou même Beckett. Ce n’est pas du tout un hasard si Beckett, certainement l’un des écrivains modernes les plus importants, est un écrivain de langue anglaise qui en arrive à écrire directement en français, et à écrire justement le français le plus moderne et le plus intéressant de l’époque, jusqu’à obtenir un Prix Nobel en tant qu’écrivain anglo-français ; mais il représente, au niveau de l’idéologie, de cette transformation formelle — une transformation formelle pouvant ne pas impliquer une transformation du contenu —, une idéologie qui reste profondément métaphysique.

De même, on pourrait dire que Faulkner, certainement un des romanciers transformant de façon la plus bousculante les catégories romanesques, la chronologie, l’exposition, la narration, la place des sujets dans le discours, dans le récit, etc., se place lui aussi de toute évidence sous une contrainte religieuse. Ce passage vers une scène historique américaine implique le retour d’un certain point de vue métaphysique et religieux dans la littérature ; alors qu’on ne peut pas dire, par exemple, que ce soit le cas pour les écrivains bourgeois les plus avancés du XVIIIe siècle français.

Là encore, il ne faut pas oublier la position de ces problèmes dans la dialectique langage-idéologie, parce qu’à force de raffiner sans cesse — ce qui est actuellement le défaut universitaire — sur la formalisation et la formalité de la littérature, on oublie tout simplement qu’une littérature très bouleversante au niveau du langage peut rester très conventionnelle et très homogène au niveau de son sens, au niveau du signifié, ou si vous préférez de l’idéologie. C’est pourquoi j’ai pris cet exemple de la religion pour montrer qu’une transformation formelle pouvait avoir lieu alors que le signifié, lui, restait intouché. Mais je pourrais aussi bien prendre un exemple, puisque nous sommes en France, dans la subversion de la forme du français ; la subversion la plus intéressante qui ait eu lieu — beaucoup plus intéressante que le nouveau roman, bien entendu —, est le surréalisme, et on peut très bien y observer cette permanence d’un fond métaphysique ou spiritualiste.

Comme le dit Mao Tse Toung, le propre de toutes les littératures des sociétés sur leur déclin idéologique, est évidemment de multiplier les recherches formelles avec un contenu réactionnaire. Aujourd’hui, on voit très bien comment cette idéologie s’édifie dans le mythe du nouveau roman, un néo-positivisme très scolaire du niveau des mots croisés, qui se soutient d’une dénégation de la psychanalyse et de l’inconscient freudien.

Céline

La grande question de toutes les avant-gardes européennes est là : c’est-à-dire une certaine dérive substitutive de la langue évitant d’y analyser le sujet. Mais le problème est ici de confronter les différentes avant-gardes formelles avec la découverte de l’inconscient par Freud. Il me semble qu’au niveau du roman, quelque chose de symptomatique se passe, par exemple, dans le cas de Céline, qui est un écrivain très important au niveau formel, un écrivain qui charrie un nombre considérable d’éléments lexico-syntaxiques, qui a une mémoire de la langue importante, beaucoup plus intéressante que celle des écrivains académiques bourgeois, mais, comme dans le cas de Pound, ayant une idéologie fasciste. Pour Céline, les raisons de cette contradiction forme-sens — Céline en tant que symptôme de toute une société, bien entendu — sont très visiblement culturelles ; Céline est un produit du nationalisme français, qui n’est pas rien et est, à mon avis, plus lourd et plus aigu que jamais. Autrement dit, la France est certainement un des pays ayant le moins entendu la grande prophétie de Marx et d’Engels dans Le Manifeste Communiste qui affirmait que les littératures nationales étaient devenues impossibles. C’est certainement le pays qui est le plus viscérale- ment hostile à tout élément étranger, et celui où on trouverait des racines de xénophobie, au niveau du fonctionnement des idéologies, tout à fait évidentes.

Ce problème me semble diamétralement opposé à celui qui s’est posé dans les pays socialistes : là, le roman réaliste socialiste a mis ou a cru mettre la politique au poste de commandement et a procédé, paradoxalement, à une importation massive des techniques formelles bourgeoises naturalistes. ce qui ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences dramatiques au niveau de l’idéologie. C est une des sources — pas la seule, bien sûr, car elles sont aussi politiques ou économiques — de ce que l’on peut appeler le révisionnisme, en insistant beaucoup sur le fait que le révisionnisme, à mes yeux, est le produit direct du dogmatisme, de la régression dogmatique. On a là aussi une contradiction sur laquelle on peut réfléchir, qui fait qu’aujourd’hui la littérature des pays dits socialistes ne comporte pas ce qu’on peut appeler une avant-garde nationale, notable au niveau des interventions idéologiques.

La Chine

La Chine, quant à elle, pose d’autres questions. Le terme d’avant-garde, en effet, pour la Chine, fait problème et ne convient pas. Pourquoi ? Parce que l’histoire de la Chine est très différente de celle des pays occidentaux, et qu’il faudra probablement attendre assez longtemps avant de savoir quel type de dialogue, à ce niveau, peut être engagé avec la civilisation chinoise, compte tenu du fait que nous aurons nous-mêmes pris acte de l’existence d’une culture et d’une civilisation chinoises en cours de développement et de transformation.

Je ne pense pas qu’il existe, réellement, en Chine, de forme académique. Il s’agit en effet de formes très largement populaires. Vous savez comme moi que la révolution chinoise du 4 mai 1919 a été dirigée contre le fait que la langue était accessible seulement à quelques lettrés, et qu’on a — à cette date — commencé à transformer la langue. C’est un phénomène historique très récent. Il ne faut pas oublier qu’on est en face d’un pays qui a eu à résoudre en trente ans des problèmes que des siècles n’avaient pas pu lui permettre de poser.

Il est probable que la lutte qui s’est menée en Chine contre le révisionnisme, comme disent les Chinois, s’est menée dans le domaine de la littérature et de l’art contre l’influence prédominante de la littérature soviétique. C’est un premier point. Un second point est qu’un écrivain comme Lou Sin a toujours été porté en avant par Mao Tse Toung lui-même, et a toujours eu des difficultés, puisqu’il est mort en en 1936, avec le parti communiste chinois de l’époque. Une troisième remarque est qu’il s’agissait d’un écrivain très curieux. Il a écrit en 1918 un livre qui a eu un grand retentissement dans toute la Chine, le « Journal d’un fou », qui est le journal d’un schizophrène ; c’est étrange, pour un écrivain que la République Populaire de Chine met en avant. Mais c’est aussi un écrivain d’une grande variété. Or Mao le cite souvent comme modèle d’écrivain critique révolutionnaire. On peut le placer un peu entre Kafka et Brecht. C’est donc un écrivain difficile à lire, qui emploie une langue difficile, plutôt hermétique. Et il est assez curieux que Mao lui-même écrive des poèmes pas très modernes, puisqu’il emploie une forme classique assez complexe, alors qu’il passe pour tous les bons sinologues pour un poète très important.

- Mao Tse toung

Le phénomène qu’on appelle souvent académique, je l’appellerais moi d’alphabétisation rapide dans le domaine de la littérature et de l’art de tout un peuple qui a été privé de l’accession à la culture. Cela peut d’ailleurs nous réserver d’extrêmes surprises qu’il ne faudrait pas trop vite s’empresser de comparer avec l’évolution de l’Union Soviétique. Je ne suis pas prophète. Mais on peut dire qu’il y a de très forts éléments positifs présents chez Mao Tse Toung lui-même : par exemple le texte « Contre le style stéréotypé dans le parti », qui est lui-même un modèle de chef-d’ ?uvre littéraire. Des éléments très sérieux existent pour que certaines erreurs ne se reproduisent pas. Mais je ne crois pas qu’on puisse comparer cela avec le combat qui se mène en Occident. Dans toute la culture occidentale, le problème de l’avant-garde est à l’ordre du jour ; tous les pays plus ou moins développés, plus ou moins avancés, vont avoir à se poser les problèmes que s’est posée l’histoire de l’avant-garde des pays occidentaux. Tandis que pour la Chine, il est clair qu’il y aura une inégalité temporelle et historique très grande...

Le roman occidental

Pour en revenir aux pays occidentaux, la forme romanesque — je parle de la forme romanesque produite par la bourgeoisie, et qui est encore donc largement dominante — ne peut pas répondre à trois événements, fondamentaux dans le réel. Elle ne peut pas répondre, dans sa forme même, au développement des sciences : à mes yeux, il n’existe pas encore de roman qui tienne vraiment compte du développement prodigieux des sciences depuis quelques dizaines d’années. C’est le premier point. Le second, c’est que cette forme ne peut pas répondre non plus à la mise en cause de l’inconscient, et par conséquent à l’éclairage sans précédent des rapports non pas de production mais de reproduction, c’est-à-dire des rapports sexuels dans la société, et de la contrainte qui leur est liée. Et elle ne peut pas répondre non plus à l’histoire mondiale dans son développement, c’est-à-dire, aujourd’hui, aux nouvelles contradictions surgies partout dans le monde. Si nous prenons l’exemple de deux écrivains liés aux révolutions sociales du XXe siècle : Brecht pour l’Allemagne, en Chine Lou Sin, il est remarquable de noter qu’ils n’ont pas écrit à proprement parler de romans. La stratégie littéraire de Brecht est complexe, elle passe par le théâtre, les poèmes, les essais politiques, les essais philosophiques. C’est une pratique nouvelle d’écrivains et Brecht est, semble-t-il, obligé de laisser tomber — cette masse énorme que représente le roman, où règne la dictature de l’idéologie bourgeoise. C’est justement à propos du roman que les polémiques, notamment avec Lukacs, vont se dérouler. Et Lou Sin, soumis aux influences occidentales en Chine, écrit lui aussi des poèmes, des contes, des nouvelles liés directement à la lutte sociale en cours, mais pas à proprement parler ce que nous appellerions un roman, c’est-à-dire, je le répète, la forme qui peut rendre compte de l’ensemble des rapports sociaux, à tous les niveaux, l’ensemble des discours sociaux, tels qu’ils reflètent une société dans son histoire.

Ce qui est saturé et répétitif, ce qui ne peut plus coller, c’est la langue littéraire bourgeoise ; c’est une langue qui, désormais, dans son académisme et son rhétorisme, dans sa syntaxe même, est incapable de refléter l’apparition du nouveau dans les phénomènes sociaux. Mai 68 c’est l’apparition, partout, sur les murs et dans les bouches, de cette espèce de créativité spontanée de masses refoulée par une langue morte, académique, qui est d’ailleurs en train d’être refoulée à nouveau, puisqu’on est dans une conjoncture politique favorable à la bourgeoisie, qui essaie de réintroduire sa langue répétitive et saturée, jusqu’à ce que, peut-être, un jour, ça saute — mais cela ne dépendra pas simplement des écrivains et de ceux qui essayent de transformer la langue.

Une lutte très vive très violente, se déroule entre deux types de langage aujourd’hui. Dans l’immense majorité de ce qui s’imprime, de ce qui se dit, dans les discours d’information, à la radio, la télévision, ou ailleurs, est employée cette même langue, dont tout le monde ressent la vacuité, mais qu’on est obligé d’imposer parce que c’est la forme du pouvoir de la classe qui la soutient qui l’exige ; et tout le monde sait très bien que cela ne répond absolument pas à l’apparition de tous les phénomènes- nouveaux qui, depuis quelques années, cinq, six ans, surgissent avec une rapidité fulgurante dans tous les secteurs de la superstructure, qu’il s’agisse des problèmes de la sexualité, de ceux des superstructures juridiques, etc.

Cette notion de saturation de langue, il faut la mettre en rapport avec l’explosion latente des superstructures du monde capitaliste avancé qui fait de ce lieu des superstructures un lieu particulièrement révolutionnaire et déterminant aujourd’hui contrairement a la thèse économiste qui ne veut pas entendre parler de la rétroaction possible des superstructures sur la base. Pour nous, si les forces politiques se rendaient compte que ces superstructures sont aujourd’hui l’enjeu déterminant d’une transformation possible des rapports sociaux, on arriverait à des résultats probablement assez rapides. Mais ces forces politiques n’existent pas. Elles emploient dans le domaine des superstructures et de l’idéologie exactement les mêmes arguments, la même presse, le même langage, la même langue que la bourgeoisie.

En ce qui concerne les écrivains qu’on a appelés réalistes socialistes, leur roman n’est pas parvenu du tout à introduire un contenu nouveau dans une forme ancienne, bien entendu, puisque la forme est restée tout à fait bourgeoise. Le cas le plus typique, à mon sens, de ce genre d’avortement d’une littérature bourgeoise qui se fait passer pour prolétarienne, c’est-à-dire qui avance une théorie du réalisme socialiste et revient finalement à son envers bourgeois, qu’elle n’a d’ailleurs jamais quitté, est celui d’Aragon.

C’est une des clés de la question complexe de ce qui peut commencer à s’annoncer dans les superstructures, et notamment dans la culture, que des positions de classes différentes et antagonistes aient tendance à s’exprimer sous la même forme, cela ne pouvant évidemment avantager qu’un des deux camps, le camp bourgeois. Dans les pays capitalistes avancés, et dans les pays dits socialistes — je laisse la Chine de côté — la bourgeoisie a maintenu sa dictature dans l’ordre de l’idéologie.

Peut-être y aurait-il à ajouter quelque chose sur les rapports entre la littérature d’avant-garde et la philosophie, car c’est un point important ; il est très probable que l’enjeu des différentes avant-gardes du XXe siècle a été de faire passer, ou d’annoncer le passage, par exemple, des découvertes scientifiques réprimées : par exemple le surréalisme se trompe sur la psychanalyse, mais commence quand même à en faire sentir la pression. Mais cela serait trop long...

On pourrait peut-être essayer de voir ce que serait l’intervention d’une langue vivante. Je me permettrai de le faire à travers un passage de mon dernier livre [26]. J’en prends donc un passage pour montrer comment cela fonctionne pour entrer dans la pratique.

Le passage commence par l’enterrement d’Overney. Il faut voir que les voix qui parlent sont dans une espèce de dialogue, comme s’il y avait deux personnages. Ce qui éclate, c’est la multiplicité des cadrages sur la manifestation elle-même et, en même temps, sur les deux mémoires des deux voix parlantes qui montent non pas d’individus, de subjectivités, mais comme du fond de l’Histoire. C’est une forme de discours qui ne renvoie pas à une subjectivité ; on ne peut pas identifier ces personnages à une subjectivité ou à un individu, erreur classique de l’idéologie bourgeoise, car ce sont simplement des discours qui montent du fond même de l’Histoire. Ce qui vient ensuite, c’est un branchement direct entre cette manifestation, cet enterrement, et la figure d’Hölderlin. Pourquoi Hölderlin ? Parce que c’est la langue vivante la plus refoulée par notre culture, et toujours, en général, commentée par des philosophes idéalistes ou spiritualistes, alors que la force d’intervention de la langue d’Hölderlin, en même temps que s’est développée la philosophie de Hegel, prouve bien que quelque chose, dans l’éclatement du sujet occidental, se passe dans la poésie de façon irréversible. Donc, un passage sur Hölderlin. Puis on arrive devant le Père-Lachaise avec une évocation de la Commune. Ces trois éléments, dans ce petit passage, vont être traités de concert, exactement comme dans une formule musicale, où les voix arrivent en même temps, chacune avec son ensemble de thèmes entremêlés.

(Lecture d’un extrait de H).

Le rapport roman/poésie

Marcelin PLEYNET

Je voudrais revenir sur la nouvelle situation du rapport roman/poésie que vous venez de mettre en évidence à travers la démantèlement, l’éclatement en somme premier du langage poétique, et la crise romanesque. Quand vous parlez de Joyce et de Pound (Joyce qui, d’ailleurs, écrivait des poèmes, mais dont on peut penser qu’il considérait ce genre comme tout à fait mineur par rapport à sa production romanesque), il semble que vous insistiez sur une transformation idéologique, et, en conséquence, formelle, des pratiques littéraires qui réinvestissent dès lors, d’une façon tout à fait nouvelle, le rapport poésie/roman. Ce qui m’intéresse là plus particulièrement, c’est le problème qui se pose alors à l’histoire du langage poétique repensé par rapport à la crise du roman. Il n’est malheureusement que trop vrai qu’au moment où le roman produit la mutation que vous mettez en évidence, ce qui se propose comme « poésie » n’est plus qu’une forme exsangue, vidée de tout contenu effectif, et ce depuis près de deux siècles.

Le roman intervient sur ce champ-là, et l’on peut dire qu’il a historiquement le mérite de l’initiative des transformations et des révolutions, pas seulement formelles, que la « poésie » se révèle alors incapable de supporter. Ceci, afin de bien marquer cette sorte de chronologie qui veut que le langage poétique procède effectivement la forme romanesque, puis, qu’à un certain moment de notre histoire, la poésie ayant perdu le rôle de catalyseur, le roman devienne dominant. Il y a à cela des raisons qui ne sont certainement pas sans rapport avec ce que vous avez souligne de la double dénégation, du double refoulement (rationnel et religieux) de la littérature bourgeoise.

Cette évolution pose toutefois quelques questions. Si je vous entends bien, nous enregistrons tout d’abord un démantèlement du langage poétique au cours du XIXe siècle, puis une crise romanesque dans la première moitie du XXe siècle. La question serait donc, sans doute, tout d’abord de savoir ce que cela présage ; une nouvelle forme littéraire dialectiquement liée aux deux autres ? Mallarmé écrivait en effet déjà : « Toute la tentative contemporaine de lecture est de faire aboutir le poème au roman, le roman au poème ». Nous pouvons voir là que les formes ne s’annulent tout à fait qu’en réinvestissant, si je puis dire, les couleurs de la langue, et que la « crise » romanesque serait en somme la crise d’un genre, d’une certaine façon répressif par rapport à l’ensemble des virtualités de la langue que la poésie avait pu, à un certain moment, mettre en évidence.

En ce qui concerne mon expérience personnelle, à travers entre autres mon travail à Tel Quel, il m’a semblé que la façon dont évoluait le roman contemporain pouvait enseigner à la poésie comment sortir de son ghetto, et permettre, sur la base de la très vaste histoire du langage poétique, de réinvestir le récit des infinies virtualités de la langue.

Philippe SOLLERS

Le problème est, finalement, assez clair ; tout dépend de la périodisation historique adoptée. A un niveau très large, il est clair que le roman correspond à l’expansion de la bourgeoisie ; c’est la bourgeoisie qui s’empare solidement de la forme dite romanesque, donc c’est une forme qui est liée au développement, à l’expansion, et au règne de cette bourgeoisie. Il est certain qu’il n’y a pas de poésie bourgeoise à proprement parler, c’est-à-dire que ceux qui se trouvent refoulés par l’introduction du mode de production capitaliste, constituent en effet toute la grande tradition poétique, antique ou du Moyen-Age, etc., et la cohérence mythique de cet espace symbolique qui, en se décomposant, va déboucher sur cette offensive du roman. Il y a une poésie bourgeoise à partir du moment où il y a crise de la poésie. On le voit très bien, pour la France, entre Hugo et Mallarmé ou Lautréamont : la forme poétique ronronnante du romantisme français — à distinguer du romantisme allemand —, tout à coup, se casse, et il est certain qu’on ne pourra plus y revenir, bien que très longtemps des efforts périodiques de régression vers cette forme poétique aient pu se produire, et pas toujours d’ailleurs sous une forme entièrement agressive.

Par exemple, on peut considérer que la littérature de défense nationale, de lutte contre le fascisme et les Allemands, pendant l’Occupation, qui a réutilisé l’alexandrin tactiquement et politiquement, dans une lutte donnée pour mobiliser les forces populaires, est juste. Ce qui est erroné, c’est d’en faire un canon esthétique, et de ne pas se rendre compte qu’on est obligé parfois de puiser dans le passé pour faire une lutte politique donnée.

Mais il n’en reste pas moins que la forme est cassée, que personne ne pourra plus la reprendre. Cette crise de la poésie est à l’origine de ce que l’on peut appeler le décapage qui va se produire dans l’ordre des problèmes du langage, parce que cela signe l’apparition du langage comme problématique, comme opacité, comme résistance, comme objet nouveau de science. Ce n’est pas un hasard si la découverte de la linguistique et Freud sont quasiment contemporains. Le problème posé est qu’en effet une autre forme commence à surgir ; et l’on voit très bien entre Joyce et Pound, par exemple, une sorte de convergence vers le projet formel. On ne peut plus appeler ça ni de la poésie, ni du roman, c’est une forme de récit historique qui revient, avec comme ambition d’être le reflet le plus complet possible de l’Histoire et des différentes cultures de cette Histoire.

Il faut souligner ici l’ouverture brusque du problème du langage et des différences de provenance de culture de ces langages : une seule langue ne peut plus donner lieu à un phénomène littéraire donné. Il n’est pas obligatoire qu’on connaisse toutes les langues ou qu’on se serve de dix-sept langues, comme Joyce... Le problème est que cette ouverture hors des frontières nationales, hors des frontières d’une langue donnée, c’est la multiplicité historique d’un procès qui est en train de devenir planétaire, si on veut ; la poésie de Pound, ou le Finnegans Wake de Joyce, ont ce projet de donner une vision aussi complète que possible des différentes civilisations, des différentes histoires, et de boucler cela à l’intérieur du langage le plus chargé possible, Mais il faut voir à travers quelle grille théorique ces deux projets ont lieu. Le projet Pound est, à mon avis, tout à fait orienté vers l’évocation d’un passé d’âge d’or, et, au fond, sa poésie se brise sur la nécessité historique. Quant à Joyce, la grille philosophique sur laquelle il construit cette espèce d’épopée de l’histoire, des langues, des civilisations, est entre Vico et Hegel ; c’est une grille qu’on peut dire idéaliste, au sens le plus achevé du terme.

On ne peut pas dire qu’il s’agisse des formes qui se placent sur la base d’une critique, par exemple marxiste, de l’histoire. Dans Pound, par exemple, il est clair que le thème qui revient le plus souvent est celui d’économistes américains comme John Adams, etc. ; il n’y a pas de vision, pas de compréhension du tout du matériel historique. Il est certain qu’il n’a pas ouvert Le Capital et que ça ne l’intéressait pas. Quant à Joyce, il est dans une structure mentale qu’on a souvent repérée comme étant de l’ordre théologique, très aboutie, et qui lui permet, en réactivant des formes beaucoup plus anciennes que les formes bourgeoises, de ramener des éléments enfouis. Le point essentiel, c’est cette forme nouvelle qui est en train de naître et qu’on peut très difficilement cadrer, car roman cela ne va plus, bien entendu, encore que, à mon avis, cela tue toute forme romanesque antérieure ; et poésie, cela ne va pas non plus, bien que cela reprenne toute la charge de la question du langage poétique.

Marcelin PLEYNET

Ne pensez-vous pas que cette crise du roman bourgeois reflète, d’une certaine façon, le conflit de nouvelles forces historiques et leur surgissement dans le champ idéologique et dans le champ social, sous la forme non plus d’individus mais de masses, ce qui bouleverserait complètement l’organisation de la langue ? Si le travail de Pound est réactionnaire, n’est-ce pas parce qu’il réagit à ce conflit de façon nostalgique ?

Philippe SOLLERS

- Céline

Oui, mais il le ressent très fondamentalement ; et c’est pour cela que j’ai cité Pound et Céline, parce qu’il est curieux que des écrivains si sensibles aux transformations du langage aient ou une idéologie fasciste — ce qui doit attirer notre attention, car il y avait aussi des phénomènes de masse dans le fascisme —, Il faut bien distinguer le phénomène régressif dans l’histoire qu’est l’apparition du fascisme, fait sur lequel on n’insistera jamais assez, parce qu’il est tout à fait déterminant pour la compréhension de tous les problèmes idéologiques qui se posent dans la superstructure. Je renvoie au livre de Reich sur La psychologie de masse du fascisme, qui me paraît tout à fait fondamental.

Les deux grands problèmes nouveaux sont, d’une part l’apparition d’un langage de masse, c’est-à-dire qui n’est plus centrable sur un individu donné, donc qui brise la subjectivité bourgeoise, et d’autre part le phénomène de la découverte de l’inconscient, de ce nouveau statut du sujet dans le langage, lié à la découverte de Freud, car après cette découverte, tout un pan de littérature s’effondre. Pourtant, des milliers de romans continuent de s’écrire comme si l’inconscient n’existait pas, et c’est quand même curieux, car personne n’a continué à écrire comme si la terre ne tournait pas, par exemple. Cette découverte n’a pas encore fait entendre sa véritable force de percussion.

Je disais, en commençant, que je ne croyais pas que la littérature allait vers une essence de disparition ; elle va vers une articulation toute nouvelle avec cette découverte de l’inconscient. C’est un point sur lequel toutes les avant-gardes ont eu à se prononcer au XXe siècle ; c’est là-dessus qu’on peut le plus précisément les juger. Il n’est qu’à faire une très rapide évaluation des textes les plus avancés de l’avant-garde au XXe siècle, et les confronter à la découverte de l’inconscient, à la découverte freudienne, pour voir très clairement ce qui tient le coup et ce qui ne tient pas.

Marcelin PLEYNET

A ce second niveau, c’est en somme la science — et pas seulement la freudienne, d’ailleurs — qui viendrait vérifier le travail produit dans le champ idéologique par une certaine avant-garde artistique. Si on prend seulement la conception de l’histoire, on a des écrivains qui vont se réclamer du marxisme, mais produire une littérature bourgeoise ; donc, c’est à la fois la conception de l’histoire, le freudisme, et, en même temps, si l’on peut dire, une vérification dans la langue de cette conception de l’histoire qui, dès lors, ne reproduit pas d’une façon stéréotypée des formes déjà existantes, c’est-à-dire anachroniques.

Philippe SOLLERS

L’emploi du terme marxiste-léniniste dresse une ligne de démarcation entre ce type de littérature et la littérature de type formaliste. Il y a là une lutte tout à fait antagoniste entre deux types de langage. Au moment où la théorie du reflet — c’est un terme du matérialisme dialectique — était peu développée, et donc entraînait des erreurs considérables au niveau de la compréhension des formes du langage, le formalisme a été extrêmement subversif, révolutionnaire. Le formalisme de l’époque, tel qu’il a été attaqué, menait le vrai combat progressiste et révolutionnaire et c’est lui qui faisait éclater les vraies conditions nouvelles de l’exercice du langage dans l’Histoire.

Quarante ans après la reprise du formalisme, avec un décalage historique énorme, il s’est trouvé que nous avons été les éditeurs des premiers textes des formalistes soviétiques [27], par exemple, et qu’en quelque temps, ces textes totalement inconnus ont envahi le marché, et que le formalisme d’aujourd’hui s’en est puissamment servi dans son opération idéologique. Aujourd’hui la position formaliste n’est plus progressiste, n’est plus productive, ne peut plus qu’empêcher la possibilité de faire apparaître dans la langue, dans la littérature, dans le roman, tous les nouveaux phénomènes sociaux l’énorme transformation culturelle que nous sommes en train de vivre.

C’est pour cela qu’il y a lutte entre une littérature finalement très close, extrêmement patte de mouche, incapable de saisir, à la fois au niveau de la langue et comme perception philosophique, ou pratique sociale, le nouveau dans la société, et une autre littérature qui, elle, se réclame tout à fait officiellement du reflet, si l’on peut dire, puisque j’ai critiqué précisément toutes les formes naturalistes et réalistes de ce reflet. Le reflet, c’est avant tout ce qui est dynamique, dialectique, et qui condense le plus possible l’information à l’intérieur d’une dynamique de charge de la langue. Il est clair qu’on peut faire une autre littérature.

- Maïakovski

Je ne défends pas la réalité contre le langage, je dis que le rapport du langage à lui-même peut être inclus dans une machine qui représente l’ensemble des rapports sociaux. Il y a une lutte entre cette tentative et ce qu’on peut appeler les exténuations et les répétitions faibles du formalisme d’aujourd’hui. Il y a un texte de Jakobson sur Maïakovski qui prouve que l’influence déterminante sur la naissance du formalisme était le futurisme. Les formalistes d’aujourd’hui sont absolument coupés de toute force poétique révolutionnaire.

La lutte idéologique, aujourd’hui, touche en priorité, c’est évident, les couches petites bourgeoises, c’est-à-dire, finalement, des étudiants, des enseignants, etc. La crise de Mai 68 a été pour nous le symptôme qu’un phénomène nouveau était apparu dans la vie des pays capitalistes avancés. Ce n’est pas un phénomène seulement français, et il n’y a pas, dans les problèmes soulevés, que la sexualité, mais aussi la contraception, l’avortement, la lutte des femmes, etc.

Les forces politiques capables de comprendre en profondeur la signification de ces symptômes n’existent pas vraiment. Pourquoi ? Parce que celles qui existent sont traditionnelles et engagées dans une stéréotypie de type politiciste, qu’elles tiennent toujours le même langage, soit marxiste, académique, universitaire, soit électoraliste ou économiste vulgaire, c’est-à-dire sans avoir du tout apprécié en profondeur le phénomène de Mai 68, que d’ailleurs ces forces traditionnelles ont pour charge de refouler le plus possible, en dernière instance au profit de la bourgeoisie. Je crois aussi que les forces politiques de l’extrême-gauche, du mouvement révolutionnaire, leur dogmatisme, leur sectarisme ou leur appréciation extrêmement mécanique ou traditionnelle du marxisme ont été et sont pour l’instant encore, dans l’incapacité de mener une lutte d’envergure dans l’idéologie. C’est très clair pour nous : le camp révolutionnaire a abandonné la lutte idéologique dans les Universités ou ailleurs, même si ce camp s’est trouvé mêlé par exemple aux luttes récentes des lycéens, mais toujours sous une forme beaucoup trop traditionnelle, n’essayant pas assez d’être comme un poisson dans l’eau, dans l’apparition du nouveau phénomène social, de ces nouvelles formes d’idéologie. Ce qui a vaincu, pour l’instant, c’est de la part du camp révolutionnaire, une attitude extrêmement étroite à l’égard de ces phénomènes, et, en général, un abandon quasi-complet de ce champ.

Ce qu’on peut faire, de façon très modeste, c’est essayer, au contraire, de développer toutes ces formes de luttes, et, en même temps que les formes de luttes, leurs reflets idéologiques corrects, au moyen des instruments dont on dispose, qui sont soit scientifiques, comme la psychanalyse, soit philosophiques, avec le matérialisme dialectique, soit avec la capacité qu’auraient la littérature ou l’art pour se placer à un lieu d’intervention efficace sans faire cette vieillerie qui serait un art populiste, dont personne ne veut plus.

On a parlé de Pound et de Joyce tout à l’heure, mais je crois qu’il y aurait beaucoup à dire de Maïatovski et des raisons pour lesquelles il a été contraint de se suicider. Comme dit Artaud, « Van Gogh, suicidé de la société » ; c’est-à-dire qu’un suicide, c’est évidemment la révélation de quelque chose quant à la société où ça se passe. Et Maïakovski écrit ceci que je trouve très beau : « Etre bourgeois, ce n’est pas avoir un capital et jeter les pièces d’or par les fenêtres, c’est le talon des cadavres sur la gorge des jeunes gens, c’est la bouche baillonnée par des boules de graisses. Etre prolétaire, cela ne veut pas dire être noir de charbon, être celui qui fait tourner les usines, être prolétaire c’est aimer l’avenir qui fait sauter la boue des sous- sols, croyez-moi ».

L’avant-garde, l’Université et la langue vivante

Quant au terme lui-même d’avant-garde, on a beaucoup discuté de savoir si on le gardait ou si on ne l’employait plus. On en fait un usage tactique ; c’est une utilisation à laquelle on ne tient pas particulièrement, mais qui a une valeur tactique et de rappel historique. Cela nous permet de nous placer immédiatement dans une histoire spécifique. Il faut quand même déterminer des axes. L’histoire des différentes avant-gardes, dans les pays occidentaux, en liaison aussi avec les révolutions que se sont passées dans les pays socialistes, en sont un, qui peut permettre de dire beaucoup de choses, d’éclairer beaucoup de choses dans l’ordre de l’idéologie. Voilà pourquoi on garde ce terme. Cela dit, beaucoup de gens l’emploient dans des fonctions très contradictoires, et tout ce qui se réclame de l’avant-garde n’est pas automatiquement de l’avant-garde...

Marcelin PLEYNET

Il faut insister sur le fait que c’est un terme de stratégie militaire, et que la façon dont on l’emploie signifie qu’il y a lutte dans le champ idéologique. Il faut bien voir quel rôle peut jouer l’avant-garde dans le camp de cette lutte idéologique, et le rapport de cette lutte idéologique avec la réalité du tout social à l’intérieur duquel elle se produit. On peut dire que ce terme d’avant-garde pose aussi un type de temporalité qui permet, d’une certaine façon, de transformer le nouveau en avant ; pas simplement d’être à côté du nouveau, dans une perspective évolutionniste, mais de libérer le nouveau dans la lutte en avant.

Philippe SOLLERS

De plus, je ne crois pas que l’avant-garde ait toujours été récupérée par la bourgeoisie, sauf si l’on entend par récupération le fait qu’avec le temps, les livres soient dans les bibliothèques, et aient perdu leur côté brûlant. On ne peut pas dire que la transformation poétique d’un Maïakovski ait été récupérée par la bourgeoisie, loin de là ! La récupération est vraie, d’une certaine façon, pour un certain surréalisme, mais on ne peut pas dire la même chose d’Artaud. Même s’il y a récupération en cours d’Artaud dans différentes parodies théâtrales ou autres, le langage d’Artaud, lui, reste absolument abrupt et insaisissable par l’idéologie bourgeoise ; il n’est pas classable.

Marcelin PLEYNET

Il faut s’entendre sur les moyens qu’emploie la bourgeoisie non pas pour récupérer, mais pour empêcher de lire, pour empêcher qu’une oeuvre révolutionnaire produise ce qu’elle doit produire. Ce n’est pas parce que vous avez une double page de journal sur qui que ce soit, que l’auteur en question se trouve « récupéré ». Son nom propre est reproduit à une certain nombre d’exemplaires ; un commentaire figure sous ce nom, pour définir ce qu’il fait, c’est-à-dire pour l’interpréter à sa façon. Lorsque la bourgeoisie ne peut plus censurer, elle recouvre ; mais cela ne veut pas dire, bien au contraire, qu’elle récupère. L’oeuvre reste alors tout autant révolutionnaire, et tout aussi productive que s’il n’en était pas question. En fait, un journal qui publierait une double page sur Artaud, ou une double page sur Lacan, par exemple, devrait obligatoirement devenir brusquement un autre journal.

Philippe SOLLERS

L’arme essentielle de ce recouvrement ou de ce brouillard, pour ne pas employer le terme de « récupération » qui voudrait dire que cela a été digéré alors que cela reste toujours aussi indigeste, l’arme essentielle est tout simplement l’Université. C’est l’arme quasiment absolue, car l’Université fonctionne sur du langage mort, et sur la nécessité absolue de rendre mort tout langage. L’influence, la croissance de la pression du discours universitaire sur la mesure que l’on peut prendre des phénomènes esthétiques les plus avancés est un des grands freins pour la compréhension de l’apparition du nouveau dans nos sociétés. Ce n’est pas seulement vrai de la littérature, c’est vrai de la musique, de la danse, de la peinture, ou du cinéma, Le discours universitaire est là, malheureusement, en position de plus en plus dominante ; or, il est difficile, par exemple, de rendre compte dans un langage universitaire d’un bouleversement comme Stimmung de Stockhausen. C’est au niveau de la compréhension idéologique de tous ces phénomènes nouveaux, de leur diffusion, de leur explication de masse que les freinages ont lieu, et notamment par le relais prioritaire du discours universitaire.

Pour aborder la littérature, il faut se tenir le plus possible à l’écart des explications scolaires qu’on en donne, et surtout des explications de type universitaire, parce qu’il est très difficile de juger ce qui est un véritable événement dans la langue, et pas seulement dans l’agencement mécanique d’un certain type de procédés de composition. Un événement, dans la langue, transforme beaucoup plus de choses que des histoires de structure, de composition. Cela transforme d’abord la métrique, le rythme, la pulsation du langage dans son histoire même. Il est très difficile de comparer ces démarches avec, par exemple, celle de Ricardou [28], très visiblement orientée vers un calme de composition minutieux. D’ailleurs, la référence à La Prise de Constantinople [29] implique un détachement historique très dans l’habitude du formalisme. Quant à l’autre démarche, elle donne un livre qui, au contraire, dans tous ses fragments, est habité par une langue populaire, parlée [30].

On retrouve un vieux débat qui consiste à dire que lorsqu’on se place sur les positions de la langue, des transformations de langue que nous estimons être profondément enracinée dans l’histoire populaire, le résultat serait illisible pour le plus grand nombre, et, par conséquent, de l’élitisme. C’est une problématique tout à fait fausse. Ce qui est de l’élitisme. c’est d’empêcher que le livre soit lu partout, enseigné partout sous une forme vivante, autrement qu’universitaire, qu’on en parle partout dans les bureaux, dans les usines, dans les écoles et que tout le monde se mette à l’expliquer.

Je crois qu’il n’y aurait pas de difficultés très grandes pour l’expliquer, et en tout cas cela serait beaucoup plus amusant à faire que de commenter pour la Nième fois Phèdre de Racine, ou Polyeucte, ou toute la langue morte qu’on apprend et diffuse à longueur de journée. Le langage de Maïakovski est très difficile et très savant, brisé et plein de ruptures, mais il est parfaitement accessible aux masses, et il suffit tout simplement qu’il y ait, dans un moment révolutionnaire de l’histoire, une explosion, pour qu’on voie très bien que ce qu’on appelle l’élitisme devient, au contraire, création spontanée des masses. Mais nous n’y sommes pas, et c’est pour cela qu’on dit qu’il s’agit d’élitisme.

Marcelin PLEYNET

Il faut souligner le fait qu’il y a dans Lois, par exemple, tout un vocabulaire argotique, et une langue fortement sexualisée, ce qui produit par rapport à Ricardou un abîme, car chez lui, la langue est on ne peut plus châtiée, aseptisée, d’un formalisme quasi-byzantin.

Philippe SOLLERS

L’argot peut être considéré dans la langue littéraire comme un type d’intervention freudien, peut-être moins imagé et moins mécaniste que des illustrations de scènes freudiennes.

Marcelin PLEYNET

Je ne pense pas que le rapport qu’on peut avoir avec une langue — qui ne soit pas une langue morte, mais une langue vivante — se résolve à de seuls effets plus ou moins baroques de signifiés véhiculant la même vieille rhétorique. Le rapport qu’on entretient à une langue vivante bouleverse le signifié et le signifiant de telle façon que le signifiant lui-même est investi, sexualisé, et pas seulement au niveau de l’anecdote, de l’aventure même graveleuse.

Philippe SOLLERS

- Burroughs

La langue de William Burroughs est vivante, par exemple. Je vais m’expliquer sur la différence entre deux types de lecture, J’ai fait une expérience avec mon dernier livre, H. J’ai donné à lire les épreuves à un certain nombre de gens savants, cultivés, qui connaissent la littérature et s’y intéressent. Ils ont tous été immédiatement gênés par l’absence de ponctuation, et ils ont tous essayé de faire pression sur moi pour que j’introduise des blancs, des points, des chapitres, des points-virgules, voire même un petit tiret par-ci par-là, ou un filet de respiration. Ils le disaient au nom de ce qu’ils croyaient comprendre dans le livre. Ils avaient compris, mais ils trouvaient que la forme était un peu compacte, que cela manquait de blancs.