À l’occasion de la Journée de la mémoire des génocides et des crimes contre l’humanité, qui commémore également la libération du camp d’Auschwitz le 27 janvier 1945, France Télévisions propose "Shoah", le film événement de Claude Lanzmann, mardi 30 janvier. Pourquoi est-il important de regarder ce récit fleuve ? Réponse en sept points.

VOIR AUSSI : La Shoah. Mémoires et témoignages (arte).

Et notre dossier.

LE FILM

LE FILM Simone de Beauvoir, Shoah, la mémoire de l’horreur

À propos de Shoah. Dialogue avec Claude Lanzmann (2013)

À propos de Shoah. Dialogue avec Claude Lanzmann (2013) Claude Lanzmann, Porte-parole de la Shoah (2015)

Claude Lanzmann, Porte-parole de la Shoah (2015)

Première mise en ligne le 24 janvier 2010.

Sollers dans Les cent vies de Claude Lanzmann :

Et c’est le voyage vers le soleil noir de « Shoah », le film le plus antispectaculaire qu’on n’ait jamais conçu et réalisé. Dès le début, Lanzmann sait qu’il n’utilisera pas les images d’archives ni les récits des survivants. Il ne fait pas un film sur la survie mais sur la mort elle-même, celle dont personne ne revient, celle des chambres à gaz. Il va donc retrouver les rares rescapés des Sonderkommandos (commandos spéciaux) qui officiaient dans l’enfer lui-même. On connaît leurs noms : l’extraordinaire Filip Müller, ou encore, séquence centrale, Abraham Bomba, le coiffeur de Treblinka. Et voici les cercles infernaux : Birkenau, Belzec, Sobibor, Treblinka, Maïdanek. Non pas un film sur l’horrible routine concentrationnaire, mais sur la mécanique de l’extermination. Pour cela, il faut retrouver aussi les tueurs nazis, les identifier, les pister, et surtout les faire parler avec caméra dissimulée et ruses diverses. Douze ans de cavales et de recherches, donc, avec des moments de désespoir lorsque l’argent manque et qu’il comprend que personne ne réalise vraiment ce à quoi il veut aboutir. Il est aux Etats-Unis pour trouver un financement, et la question qu’on lui pose est : « What is your message ? » Pas le moindre message d’espoir, de consolation, de rédemption ? Non. Du coup, précise Lanzmann, « il n’y a pas un dollar américain dans le budget de « Shoah » ». Voilà la grande démonstration : les humains, pour fuir la mort, ont besoin d’images, ils veulent vivre dans des images et dans des faux films, ils font tout pour ne pas savoir l’extrême (3 000 personnes étouffées ensemble, hommes, femmes, enfants). « Shoah » (comme « Sobibor », autre chef-d’oeuvre) montre bel et bien l’impensable et l’irrespirable [1]. On commémore pour éviter la mort, on vit sa petite vie de devoir de mémoire, on institue l’oubli, on ne veut pas que le mal existe en soi et pour soi. Révélatrices sont les réactions de fuite ou d’effroi religieux que Lanzmann rencontre (le rabbin Sirat, le cardinal Lustiger...). Non, le mal n’est pas « banal », il est absolu, et c’est pourquoi l’oeuvre et la grande vie de Lanzmann sont des événements métaphysiques. Il a imposé au tourbillon du spectacle sa technique obstinée de questionneur.

« A Birkenau, rappelle-t-il, les lièvres se glissaient sous les barbelés pendant qu’avait lieu l’épouvantable massacre. »

- Photogramme du film Shoah

Claude Lanzmann, pourquoi Shoah

Toute l’Histoire

En 2015, à l’occasion du 70e anniversaire de la libération des camps et de la journée internationale de la commémoration de la Shoah, Antoine Casubolo Ferro s’entretenait avec Claude Lanzmann, décédé le 5 juillet 2018. Il l’interrogeait sur sa quête de l’histoire de la Shoah et sur son nécessaire récit au cinéma.

La question du titre

Claude Lanzmann

La question du titre que je donnerais au film se posa à la toute fin de ces douze ans de travail, en avril 1985, quelques semaines seulement avant la première qui eut lieu dans l’immense théâtre de l’Empire, avenue de Wagram, et à laquelle le président de la République, François Mitterrand, assista, on le sait. Pendant toutes ces années, je n’avais pas eu de titre, remettant toujours à plus tard le moment d’y penser sérieusement. « Holocauste », par sa connotation sacrificielle, était irrecevable, il avait en outre déjà été utilisé. La vérité est qu’il n’y avait pas de nom pour ce que je n’osais même pas alors appeler « l’événement ». Par devers-moi et comme en secret, je disais « la Chose ». C’était une façon de nommer l’innommable. Comment aurait-il pu y avoir un nom pour ce qui était absolument sans précédent dans l’histoire des hommes ? Si j’avais pu ne pas nommer mon film, je l’aurais fait. Le mot « Shoah » se révéla à moi une nuit comme une évidence, parce que, n’entendant pas l’hébreu, je n’en comprenais pas le sens, ce qui était encore une façon de ne pas nommer. Mais pour ceux qui parlent l’hébreu, « Shoah » est tout aussi inadéquat. Le terme apparaît dans la Bible à plusieurs reprises. Il signifie « catastrophe », « destruction », « anéantissement », il peut s’agir d’un tremblement de terre, d’un déluge, d’un ouragan. Des rabbins ont arbitrairement décrété après la guerre qu’il désignerait « la Chose ». Pour moi, « Shoah » était un signifiant sans signifié, une profération brève, opaque, un mot impénétrable, infracassable. Quand Georges Cravenne, qui avait pris sur lui l’organisation de la première du film, voulant faire imprimer les bristols d’invitation, me demanda quel était son titre, je répondis : « Shoah ». — Qu’est-ce que cela veut dire ? — Je ne sais pas, cela veut dire "Shoah". — Mais il faut traduire, personne ne comprendra. — C’est personnellement ce que je veux, que personne ne comprenne. » Je me suis battu pour imposer « Shoah » sans savoir que je procédais ainsi à un acte radical de nomination, puisque presque aussitôt le titre du film est devenu, en de nombreuses langues et pas seulement en hébreu, le nom même de l’événement dans son absolu singularité. Le film a été d’emblée éponyme, on s’est mis partout à dire « la Shoah », ce nom a supplanté « Holocauste », « génocide », « Solution finale », j’en passe. Ils sont tous des noms communs. « Shoah » est maintenant un nom propre, le seul donc, et comme tel intraduisible.

Claude Lanzmann, Le lièvre de Patagonie, Gallimard, 2009, p. 525.

Fiche technique

Réalisation : Claude Lanzmann

Image : Dominique Chapuis, Jimmy Glasberg et William Lubtchansky

Montage : Ziva Postec et Anna Ruiz (pour une des séquences de Treblinka)

Langues : Anglais, Allemand, Hébreu, Polonais, Yiddish, Français

Durée : 613 minutes

États-Unis : 503 minutes / Suède : 544 minutes / Royaume-Uni : 566 minutes

Dates de sortie :

France : avril 1985 / États-Unis : 23 octobre 1985

Distribution :

Abraham Bomba : lui-même

Czeslaw Borowi : lui-même

Paula Biren : elle-même

Itzhak Dugin : lui-même

Pan Filipowicz : lui-même

Pan Falborski : lui-même

Henrik Gawkowski : lui-même

Richard Glazer : lui-même

Jan Karski : lui-même

Filip Müller : lui-même

Pana Pietyra : elle-même

Jan Piwonski : lui-même

Michael Podchlebnik : lui-même

Franz Suchomel : lui-même

Simon Srebnik : lui-même

Rudolf Vrba : lui-même

Motke Zaidl : lui-même

Hanna Zaidl : elle-même

Un dossier du CNDP (avec un entretien avec Claude Lanzmann).

LE FILM

Claude Lanzmann explique Shoah au journal télévisé le 21 avril 1985.

Version intégrale (ST en anglais)

Première partie

Deuxième partie

Extraits (ST en français)

VOIR AUSSI : Le rapport Karski

Les quatre soeurs

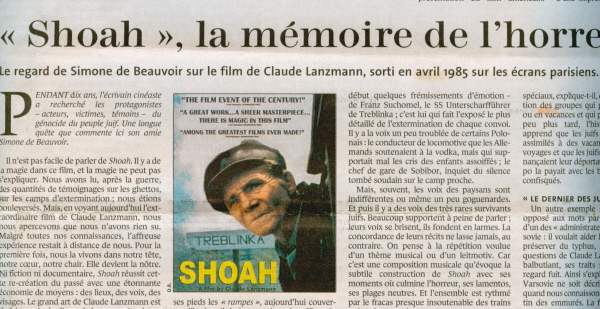

“Shoah”, la mémoire de l’horreur

par Simone de Beauvoir

Pendant dix ans, l’écrivain cinéaste a recherché les protagonistes — acteurs, victimes, témoins — du génocide du peuple juif. Une longue quête que commente ici son amie Simone de Beauvoir.

Il n’est pas facile de parler de Shoah. Il y a de la magie dans ce film, et la magie ne peut pas s’expliquer. Nous avons lu, après la guerre, des quantités de témoignages sur les ghettos, sur les camps d’extermination ; nous étions bouleversés. Mais, en voyant aujourd’hui l’extraordinaire film de Claude Lanzmann, nous nous apercevons que nous n’avons rien su. Malgré toutes nos connaissances, l’affreuse expérience restait à distance de nous. Pour la première fois, nous la vivons dans notre tête, notre cœur, notre chair. Elle devient la nôtre.

Ni fiction ni documentaire, Shoah réussit cette re-création du passé avec une étonnante ai économie de moyens : des lieux, des voix, des visages. Le grand art de Claude Lanzmann est de faire parler les lieux, de les ressusciter à travers les voix, et, par-delà les mots, d’exprimer l’indicible par des visages.

Les lieux. Un des grands soucis des nazis a été d’effacer toutes les traces ; mais ils n’ont pas pu abolir toutes les mémoires et, sous les camouflages — de jeunes forêts, l’herbe neuve —, Claude Lanzmann a su retrouver les horribles réalités. Dans cette prairie verdoyante, il y avait des fosses en forme d’entonnoir où des camions déchargeaient les juifs asphyxiés pendant le trajet. Dans cette rivière si jolie, on jetait les cendres des cadavres calcinés. Voici les fermes paisibles d’où les paysans polonais pouvaient entendre et même voir ce qui se passait dans les camps. Voici les villages aux belles maisons anciennes d’où toute la population juive a été déportée.

Claude Lanzmann nous montre les gares de Treblinka, d’Auschwitz, de Sobibor. Il foule de ses pieds les « rampes », aujourd’hui couvertes d’herbe, d’où des centaines de milliers de victimes étaient chassées vers la chambre à gaz. Pour moi, une des plus déchirantes de ces images, c’est celle qui représente un entassement de valises, les unes modestes, d’autres plus luxueuses, toutes portant des noms et des adresses. Des mères y avaient soigneuseement rangé du lait en poudre, du talc, de la Blédine. D’autres, des vêtements, des vivres, des médicaments. Et nul n’a eu besoin de rien.

Les voix. Elles racontent ; et pendant la plus grande partie du film, elles disent toutes la même chose : l’arrivée des trains, l’ouverture des wagons d’où s’écroulent des cadavres, la soif, l’ignorance trouée de peur, le déshabillage, la « désinfection », l’ouverture des chammbres à gaz. Mais pas un instant nous n’avons l’impression de redite.

D’abord à cause de la différence des voix. Il y a celle, froide, objective - avec à peine au début quelques frémissements d’émotionn de Franz Suchomel, le SS Unterscharfführer de Treblinka ; c’est lui qui fait l’exposé le plus détaillé de l’extermination de chaque convoi. Il y a la voix un peu troublée de certains Poloonais : le conducteur de locomotive que les Allemands soutenaient à la vodka, mais qui suppportait mal les cris des enfants assoiffés ; le chef de gare de Sobibor, inquiet du silence tombé soudain sur le camp proche. Mais, souvent, les voix des paysans sont indifférentes ou même un peu goguenardes. Et puis il y a des voix très rares survivants juifs. Beaucoup supportent à peine de parler ; leurs voix se brisent, ils fondent en larmes. La concordance de leurs récits ne lasse jamais, au contraire. On pense à la répétition voulue d’un thème musical ou d’un leitmotiv. Car c’est une composition musicale qu’évoque la subtile construction de Shoah avec ses moments où culmine l’horreur, ses lamentos, ses plages neutres. Et l’ensemble est rythmé par le fracas presque insoutenable des trains qui roulent vers les camps.

Les visages. Ils en disent souvent bien plus que des mots. Les paysans polonais affichent de la compassion. Mais la plupart semblent indifférents, ironiques ou même satisfaits. Les visages des juifs s’accordent avec leurs paroles. Les plus curieux sont les visages allemands. Celui de Franz Suchomel reste impasssible, sauf lorsqu’il chante une chanson à la gloire de Treblinka et que ses yeux s’allument. Mais chez les autres, l’expression gênée, chafouine, dément leurs protestations d’ignorannce, d’innocence.

Une des grandes habiletés de Claude Lanzmann a été en effet de nous raconter l’Holocauste du point de vue des victimes, mais ausssi de celui des « techniciens » qui l’ont rendu possible et qui refusent toute responsabilité. Un des plus caractéristiques, c’est le bureaucrate qui organisait les transports. Les trains spéciaux, explique-t-il, étaient mis à la disposition des groupes qui partaient en excursion ou en vacances et qui payaient demi-tarif. Un peu plus tard, l’historien Hilberg nous apprend que les juifs « transférés » étaient assimilés à des vacanciers par l’agence de voyages et que les juifs, sans le savoir, autofinançaient leur déportation, puisque la Gestapo la payait avec les biens qu’elle leur avait confisqués.

“Le dernier des juifs”. Un autre exemple saisissant du démenti opposé aux mots par un visage, c’est celui d’un des « administrateurs » du ghetto de Varrsovie : il voulait aider le ghetto à survivre, le préserver du typhus, affirme-t-il. Mais aux questions de Claude Lanzmann il répond en balbutiant, ses traits se décomposent, son regard fuit. Ainsi s’explique que le ghetto de Varsovie ne soit décrit qu’à la fin du film, quand nous connaissons déjà l’implacable destin des emmurés. La fin du film est, à mes yeux, admirable. Un des rares rescapés de la révolte se retrouve seul au milieu des ruines. Il dit qu’il connut alors une sorte de sérénité : « Je suis le dernier des juifs et j’attends les Allemands. » Et aussitôt nous voyons rouler un train qui emporte une nouvelle cargaison vers les camps.

Comme tous les spectateurs, je mêle le passé et le présent. J’ai dit que c’est dans cette confusion que réside le côté miraculeux de Shoah. J’ajouterai que jamais je n’aurais imaginé une pareille alliance de l’horreur et de la beauté. Certes, l’une ne sert pas à masquer l’autre : au contraire, elle la met en lumière avec tant d’invention et de rigueur que nous avons conscience de contempler une grande œuvre. Un pur chef-d’œuvre.

Simone de Beauvoir, Le Monde du 28 avril 1985.

À propos de Shoah. Dialogue avec Claude Lanzmann

Dialogue entre Claude Lanzmann, Caroline Champetier et Serge Toubiana autour du film Shoah et de sa restauration.

La Cinémathèque, 2013.

À propos de Shoah. Dialogue avec Claude Lanzmann from La Cinémathèque française on Vimeo.

Claude Lanzmann, Porte-parole de la Shoah

un film d’Adam Benzine, 2015

Le cinéaste Claude Lanzmann raconte la genèse de "Shoah", oeuvre monumentale sur l’extermination des juifs d’Europe, dans un documentaire émouvant diffusé le jour du 71e anniversaire de la libération d’Auschwitz.

Oeuvre de commande, à l’origine, du ministère des Affaires étrangères israélien, Shoah a happé douze ans de la vie de son auteur. Dans un entretien au long cours, Claude Lanzmann retrace les jalons de cette entreprise éreintante et essentielle, menée dans une alliance “d’urgence totale et d’extrême patience”. Pour révéler l’ampleur et les rouages du “crime parfait” commis par les nazis, le cinéaste a arpenté quatorze pays, pistant les témoins à même de raconter la mort dans les chambres à gaz : rescapés des sonderkommandos, habitants des villages limitrophes des camps d’extermination et bourreaux. Claude Lanzmann explique ainsi comment il a remué ciel et terre pour retrouver, dans un salon de coiffure du Bronx, Abraham Bomba, qui coupait les cheveux des femmes à Treblinka, et comment, en filmant la course de ses ciseaux et en réclamant toujours plus de détails, il a réveillé la mémoire de ce témoin exceptionnel. Il évoque par ailleurs — non sans résistance — la dangereuse traque des criminels nazis, qu’il a fallu payer, berner et flatter pour qu’ils parlent, filmés à leur insu à l’aide d’une paluche. Mais aussi le casse-tête du montage, cinq années traversées de découragements, et la fierté sans joie ressentie au terme de cette aventure radicale.

Bribes de vie

Présentant des rushs inédits de Shoah, ce documentaire éclaire la création de ce chef-d’œuvre et son influence à la fois historique et cinématographique, saluée notamment par Marcel Ophüls. L’occasion également d’effleurer certains aspects de la vie de son auteur : sa jeunesse résistante, son histoire d’amour avec Simone de Beauvoir, son affection pour Sartre, son rapport à la mort et sa vision de l’avenir.

Voir aussi : Jan Karski témoigne

Philippe Sollers, Les cent vies de Claude Lanzmann

Polémique sur le mot Shoah

Un article d’Henri Meschonnic, "Pour en finir avec le mot Shoah"

Claude Lanzmann, "Ce mot de Shoah"

[1] Voir dans les Cahiers du cinéma ainsi que C. Lanzmann parle de son film.

Non pas un film sur l’horrible routine concentrationnaire, mais sur la mécanique de l’extermination. (Philippe Sollers)

Non pas un film sur l’horrible routine concentrationnaire, mais sur la mécanique de l’extermination. (Philippe Sollers)

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

7 Messages

Une nuit avec « Shoah »

par Bernard-Henri Lévy, 5 février 2024

Ainsi la télévision du service public, dont on se plaît, depuis qu’elle existe, à déplorer l’absence, le peu d’exigence, la soumission au Spectacle ou les grandeurs révolues, a diffusé, mardi, 30 janvier, Shoah, le film de Claude Lanzmann.

Tout Shoah.

Les neuf heures de Shoah.

D’affilée, en une pleine nuit, les neuf cercles de l’Enfer que ce film-Dante, ce film parmi les plus singuliers et les plus profonds qui aient jamais été tournés, avait arpentés pour en faire une œuvre.

Pas de découpage, donc. Pas de première, deuxième, troisième partie de soirée. Pas de sectionnement en access prime-time, prime-time, late night. Même pas de débat, cet exercice obligé, avec son festival de coups de gueule, coups de boule, coups d’éclat, coups de Jarnac. Non. Shoah. Le film à jet continu. Le terrible cortège à débit contenu. Et un geste d’une radicalité, et d’une force, dont je ne vois pas de précédent sur une chaîne de grande audience.

Cette nuit-Shoah fut un beau moment de pédagogie car d’innombrables Français prirent le temps d’explorer le visage de tel vieux SS crachotant qui trouvait l’air des ghettos moins bon que celui des montagnes où Lanzmann l’avait retrouvé ; ou de scruter le rail que, milliers par milliers, million par million, les déportés virent, à la sortie du wagon à bestiaux, avant d’être enfournés dans le gouffre ; ou de prendre la mesure des jours de cette saison-là en voyant défiler les arbres de Treblinka, immaculés et paisibles, sous les racines desquels pleurent toujours, à qui les entend, les voix des victimes gazées au pot d’échappement.

Ce fut aussi un vrai grand moment politique. Car, depuis le temps que les derniers témoins, et les témoins des témoins, répétaient « zakhor », « n’oublie pas ! »… Depuis le temps qu’on exhortait : tiens-toi devant la béance du crime, le gigantisme de l’idole criminelle, le Baal de gaz et de sang que Hitler a laissé comme une question posée, pour l’éternité, à la condition humaine… Eh bien l’oubli finissait par gagner. Les noms partaient en buée. Et, maintenant, cette parlotte mondiale sur l’équivalence de tout, les victimes échangeant leur rôle avec les bourreaux, le sionisme devenu une variante du nazisme. Il était bon, il était temps, que, face à ce monceau de mensonges que les égouts du monde ne parviennent plus à contenir, passe le fleuve de vérité charriée par ce film monstre – ce fut comme une trouée de lumière dans une nuit d’orage.

La décision de montrer ce film ainsi, dans sa longue durée, fut également un geste de cinéma. Car la durée de Shoah, ses neuf heures d’impitoyable, cruelle et héroïque exactitude, l’inlassable présence de cet Orphée, Claude Lanzmann, qui cherche, scrute, insiste, bouscule, ne cède pas, ne lâche rien et n’a jamais peur de faire le pas de plus, de poser la question de trop, car il est mû par l’infinie tendresse qu’il porte à son Eurydice aux six millions de noms, sa façon de retenir le temps, de le ralentir, comme Tarkovski ou Ozu – tout cela rompt avec le bombardement d’images fixes qui est la vérité photographique, ordinaire, originaire du cinéma. Pas de storytelling. Pas de bigger than life. Un film poème. Une épopée dont les vers sont des voies ferrées, des herbes folles, des forêts de bouleaux, des silences. Une méditation. Un film.

Et puis c’est à un geste de pensée et, pour ainsi dire, de métaphysique que nous fûmes, cette nuit-là, conviés. Car la transfusion qu’opérait Lanzmann avait un autre destinataire que ses seuls spectateurs. Les morts. Le peuple des morts. Les morts de ce peuple, le peuple juif, qui n’aime pas la mort, n’en célèbre pas le culte et ne l’esthétise jamais, mais qui, chaque année, lors de la cérémonie de la Azkara, les rend, non à leur propre vie, volée à jamais, mais à la nôtre afin qu’ils s’y prolongent. Ces morts ne sont pas des pères affamés, dans la tombe, demandant des libations. Ce sont des sortes de frères qui, à la façon des maîtres du Talmud se répondant à travers les siècles, se tendent des chaînes d’or qui, d’étoile en étoile, établissent la continuité des enfants d’Israël. Or c’est cela que fait Shoah. C’est cet infime éclat de vie que leur restitue ce film, pourtant si massivement athée. C’est ce devoir de transmission qu’il assure pour leur compte d’anciens vivants. Et, à la façon des rabbins qui leur souhaitent une « ascension » et libèrent d’eux ce qui peut l’être du baiser visqueux du limon, les arbres de Lanzmann dansant calmement dans le vent, ses baraquements, ses larmes rentrées de honte ou de chagrin nous rendent vivants les morts d’Auschwitz.

Je pense à lui, Lanzmann. Je pense comme il aurait été fier de cet hommage rendu par la télévision française à son entreprise immense. Je réentends ses colères et ses insolences. Je revois ses regards d’acier et sa carcasse de géant rugueux et querelleur. Je me remémore sa vie de panache, menée tambour battant, des maquis de la Résistance aux luttes anticoloniales et, pour finir, à la cour d’honneur des Invalides. Comment fit-il ? Quel fut son secret pour qu’advienne pareil film ? Eh bien voilà. C’est assez simple. Le jeu d’une grande vie, d’un grand art et d’un amour des Juifs qui, à l’heure où la haine revient comme un nuage de sauterelles sur les champs bien ruinés du rêve contemporain, fait du bien.

La Règle du jeu

ZOOM : cliquer l’image

« En 2019, un sondage de la Fondation Jean Jaurès révélait que près d’un quart des jeunes Français de 18 à 24 ans n’avaient jamais entendu parler de la Shoah »

« malgré le devoir de mémoire, malgré l’enseignement de la Shoah dans notre pays, malgré les cérémonies annuelles » constate l’historien Iannis Roder.

Sidérant, non ! (ajout V.K.)

François Guillaume Lorrain

dans un article du Point 2686 du 25 janvier 2024

dédié aux derniers survivants qui témoignent contre l’oubli et l’indifférence des nouvelles générations :

ANTISEMITISME EN FRANCE

Dans un rapport publié ce jeudi 25 janvier, le CRIF fait état d’une explosion du nombre d’actes antisémites commis en 2023. Depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier,

Le nombre d’actes antisémites a bondi l’an dernier à 1676 actes recensés en France contre 436 l’année précédente.

Autre point préoccupant, 12,7 % des actes antisémites ont été commis dans le milieu scolaire, dont une majorité au collège.

"Dix films qui ont changé le monde", focus sur "Shoah", le monument d’histoire et de cinéma réalisé sur une dizaine d’années par Claude Lanzmann et sorti en 1985.

Avec Arnaud Desplechin Cinéaste

Jean-Michel Frodon Historien et critique de cinéma

Comment définir Shoah, le film fleuve de plus de 9 heures réalisé par Claude Lanzmann et qui retrace par la parole de ceux qui l’ont vécu le génocide des Juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale ? Il apparaît aujourd’hui comme un documentaire, voire comme un recueil de témoignages, une archive en soi, un document. Or, quand il sort, Claude Lanzmann en parle comme d’une « fiction du réel », où « il a fallu transformer ces gens en acteurs [même si] c’est leur propre histoire qu’ils racontent ». Des témoins qui deviennent, par ce geste de mise en scène, de véritables personnages de cinéma, et qui marquent les spectateurs à jamais. Jean-Michel Frodon explique que Shoah "n’est pas dans la reconstitution, ni dans l’archive, mais dans des effets de présent, et comment ce présent est habité, ou hanté. (...) C’est du cinéma. Ce ne pouvait être qu’un film."

À lire aussi : Claude Lanzmann : " "Shoah" est une incarnation"

Il y a très clairement un avant et un après Shoah, dans la compréhension et la représentation que l’on se fait de ce qu’a eu de spécifique l’anéantissement des Juifs d’Europe. Pour ce qui est du cinéma, on ne verra déjà plus de la même façon les films qui s’aventureront à le représenter ultérieurement au cinéma. Arnaud Desplechin raconte ainsi : "Je me souviens de la première projection à laquelle j’ai assisté aux 3 Luxembourg à Paris en 1985, j’étais tout à fait dérangé par le film, ne comprenant pas ce que je regardais... Ce n’est pas un documentaire sur ce qui s’est passé. (...) Lanzmann disait que c’était un film sur la résurrection. Pour remourir aux côtés d’eux", avant de conclure en disant que "ce film a changé notre perception, la face du monde, et c’est par la puissance de l’art, par la puissance cinématographique."

À lire aussi : Claude Lanzmann : un corps, une oeuvre (1925-2018)

Le cinéma et la Shoah – Un art à l’épreuve de la tragédie du 20e siècle, sous la direction de Jean-Michel Frodon, co-édité par les Cahiers du Cinéma et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2007

Shoah, une double référence ? Des faits au film, du film aux faits, de Rémy Besson, éditions MKF, 2017

Pour voir Shoah, rendez-vous sur le site internet de LaCinetek, la cinémathèque des réalisateurs.

Crédit : France Culture

Une autre contribution, sur la signification du mot Shoah, celle de Benoît Monneret :

Crédit : benoit.monneret@gmail.com

ZOOM... : Cliquez l’image.

Nuit de la Shoah sur Arte.

« Je n’ai pas plus tôt détaché le glaçon [pour boire], qu’un grand et gros gaillard qui faisait les cent pas dehors vient à moi et me l’arrache brutalement. "Warum ?", dis-je dans mon allemand hésitant. "Hier ist kein warum" [Ici, il n’y a pas de pourquoi]. » (Primo Levi, "Si c’est un homme"). Lire l’article.

"Le Dernier des injustes" : Lanzmann, au cœur des ténèbres de la Shoah

Peut-être, pour comprendre l’importance du Dernier des injustes, le nouveau film de Claude Lanzmann, faut-il partir du commencement, c’est-à-dire de Shoah - « un film inmaîtrisable », écrivait le cinéaste devenu écrivain dans Le Lièvre de Patagonie (Folio, Gallimard, 2009). Afin de lui garder toute sa cohérence, Lanzmann n’utilisa pas, tant s’en faut, tout le « matériel » dont il disposait. Composant une arborescence unique dans l’histoire du cinéma, outre Shoah (1985), quatre autres films sont nés de son tournage, lui aussi inmaîtrisable : Un vivant qui passe (1997), qui décrit la visite du Comité international de la Croix-Rouge à Theresienstadt en juin 1944 après l’action d’embellissement du ghetto mise en œuvre par un certain Benjamin Murmelstein ; Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures (2001), sur le meurtre d’officiers nazis par des déportés juifs, « exemple paradigmatique de la réappropriation de la force et de la violence par les juifs », dit Lanzmann) ; Le Rapport Karski (2010), du nom de ce résistant polonais témoin du ghetto de Varsovie, qui alerta les Alliés dès 1942, Roosevelt en particulier, du génocide perpétré contre les juifs ; Le Dernier des injustes, enfin.

Cette aventure, on ne sait si Claude Lanzmann estime l’avoir achevée. Film après film, elle ne fait que confirmer ce qu’écrivait l’historien Pierre Vidal-Naquet : « La seule grande œuvre historique française sur le massacre, œuvre assurée de durer et, comme on dit, de rester, n’est pas un livre, mais un film, Shoah, de Claude Lanzmann. » Quatre films plus tard, on peut même affirmer que, mis à part La Destruction des juifs d’Europe, la somme de Raoul Hilberg (éd. Folio, 2010), l’œuvre de Claude Lanzmann n’a, mondialement parlant, aucun équivalent. (Le Monde du 12-11-13) Lire la suite ici.

Claude Lanzmann toujours marqué par « Shoah »

Le cinéaste Claude Lanzmann, qui sera récompensé jeudi d’un Ours d’or d’honneur à la Berlinale pour l’ensemble de son œuvre, estime que cette récompense lui donne raison pour s’être obstiné à faire Shoah, un film dont il pensait qu’il pourrait être « libérateur pour les Allemands ».

Que représente pour le réalisateur de Shoah cet Ours d’or d’honneur décerné à Berlin ?

Je vais vous dire : ça me donne raison parce que pendant les douze années du travail sur Shoah, avec des difficultés énormes qui ont fait que j’ai eu souvent l’occasion d’abandonner, une des choses qui m’a poussé à m’obstiner, à m’entêter, c’est que je pensais que Shoah serait un film libérateur pour les Allemands. Je le pensais profondément pendant que je faisais le film. Je pensais que ça aiderait profondément les Allemands à se confronter à ce terrible passé. Il ne faut quand même pas oublier qu’ils sont restés muets pendant de très, très longues années. L’immensité du crime les a bâillonnés, ils ne pouvaient même pas parler de leurs propres souffrances.

Quel souvenir gardez-vous de la projection de Shoah, ici, en 1986 ?

Shoah a été présenté dans la section Forum par Ulrich Gregor (historien et critique allemand de cinéma, ndlr) et je me souviens qu’il y a eu trois ou quatre projections de l’intégralité. Les salles étaient bondées et les genoux des gens s’entrechoquaient. C’était très dur pour eux de voir ce film et c’était très dur pour moi de le leur montrer. De temps en temps, quelqu’un se levait, je me disais : "tiens, en voilà un qui part, qui ne peut plus supporter". Pas du tout, il sortait, tirait deux bouffées sur sa cigarette, il rentrait. Après, on avait des discussions qui duraient la nuit entière, avec des jeunes Allemands, c’était formidable. Dans la boîte aux lettres de mon hôtel sur le Kurfürstendamm (la principale artère de Berlin-ouest), il y avait des masses de lettres qu’ils écrivaient spontanément, il y en avait de très belles.

Comment appréciez-vous le travail de mémoire des Allemands sur leur passé, leur responsabilité ?

Je le juge très positivement, "die Vergangenheitsbewältigung" (surmonter le passé, ou le travail de mémoire). Je les trouve quand même formidables, projeter après la cérémonie (de remise de l’Ours d’honneur) Sobibor, un film qui montre une révolte des Juifs réussie dans un camp d’extermination, un film dans lequel les Juifs tuent les Allemands, c’est plein de classe, de panache, et presque de fair play. Je trouve que dans l’ensemble, les Allemands ont bien travaillé, plus que les Français, d’une certaine façon.

Est-ce que vous recevez toujours autant de messages sur Shoah ?

Shoah est comme une source, chaque fois que le film est montré quelque part, je reçois des lettres souvent très inattendues. Il n’y a pas de ride dans Shoah, le film ne vieillit pas. Il y a un texte inaugural avant la première image, un assez long texte, nécessaire pour que les gens comprennent ce qui va se passer. Je dis : l’action commence de nos jours à Chelmno-sur-Ner, en Pologne. Qu’est-ce que veut dire ce "de nos jours" ? Est-ce 1942, quand ça se passait ? Est-ce que c’est lorsque j’ai écrit ça, après avoir terminé le film ? Est-ce que c’est chaque fois qu’on voit le film ? Je pense que c’est chaque fois qu’on voit le film. Ce "de nos jours", c’est le film qui crée sa propre actualité.

Crédit : liberation.fr

La 2ème partie du film de Claude Lanzmann sera diffusé sur Arte le mercredi 27 janvier à 20h35.

Ceux qui ont vu ou revu la 1ère partie, le mercredi 20, ont pu entendre la présentation de Claude Lanzmann et noter l’évocation qu’il a faite de Jan Karski, l’homme (que l’on verra dans la 2ème partie de Shoah), et de Jan Karski, le roman de Yannick Haenel. Lanzmann a révélé que ce que Haenel avait "inventé" dans la 3ème partie de son roman (la plus controversée), Jan Karski le lui avait déjà dit en 1978. Et Lanzmann d’ajouter : « Jan Karski le dira lui-même, ce sera en mars sur Arte ».

A suivre donc...