Guillaume Durand : « Quand j’étais très malade, je pensais à Édouard Manet »

Clémence Duranton

27/08/2022 Mis à jour le26/08/2022

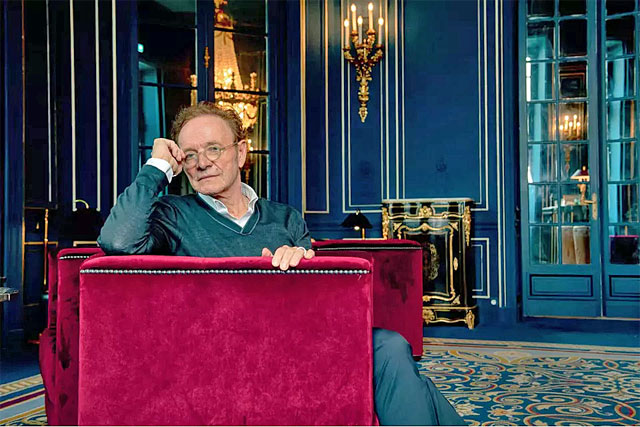

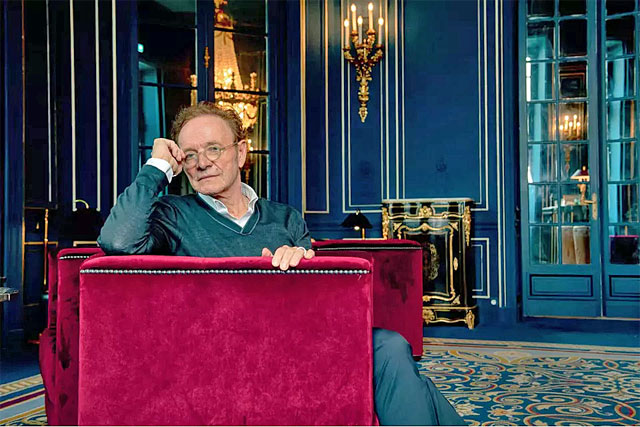

- Guillaume Durand publie « Déjeunons sur l’herbe ».

© Virginie Clavières / Paris Match

Guillaume Durand publie « Déjeunons sur l’herbe. Nous avons retrouvé le journaliste à Biarritz pour parler de sa grande passion : l’art.

Sa voix a longtemps bercé les auditeurs d’Europe 1. Son visage, marqué les téléspectateurs de La Cinq. Guillaume Durand semble faire partie de la vie des Français depuis toujours. Quarante ans de carrière… Une vie consacrée au journalisme. Mais, à force d’écrire et de parler des autres, Durand a eu le vertige. Peur de s’oublier, de vivre une vie qui n’était pas la sienne. Retranché d’abord derrière sa passion pour le rock’n’roll, il a finalement laissé place à l’art, héritage de parents fantasques, autrefois marchands de tableaux. Le décès de son père et son amour dévorant pour Édouard Manet ont été autant de raisons de se lancer dans un bel ouvrage. Mais en pleine écriture la sentence est tombée : cancer de la mâchoire. Son combat contre la maladie ne l’aura pas empêché de venir à bout de son livre. Pas question de cesser de transmettre ni de partager. Seules traces visibles de ce qu’il appelle son « explosion nucléaire personnelle » : une large cicatrice sur son cou et une autre sur sa jambe. Toutes deux en attestent : Guillaume Durand est un survivant.

Paris Match. Cet amour de l’art, c’est un héritage de vos parents ?

Guillaume Durand.Il y a de ça. Mes parents étaient marchands de tableaux, mais, jeune, j’ai surtout été emporté par la tornade de ma génération : le rock’n’roll ! J’écoutais Led Zep, les Beatles, les Stones… Je me fichais de la peinture. C’est lors d’un voyage en Espagne, face à Goya, Vélasquez et Miro, que je me suis rendu compte que leurs œuvres me touchaient profondément. Et puis, en vieillissant, j’ai pris conscience que le grand problème du métier de journaliste est l’oubli de soi. Les interviews des autres, l’écriture sur les autres… On vit par procuration. Je me suis caché derrière un paravent de l’homme joyeux qui fait de la radio, mais j’avais besoin de faire quelque chose pour moi.

"L’art et la morale ne se rencontrent pas. Picasso était un monstre, Céline, tout sauf un saint"

Votre père est mort il y a peu de temps. Difficile de ne pas voir de lien entre son décès et ce livre…

Évidemment. Mon père était un beau mec, sportif, original, marchand de tableaux à l’époque où ça ne rapportait rien. Il se moquait de l’argent. Des gens se construisent contre leur famille ; moi, ça ne m’est jamais venu à l’esprit. Pourtant, on a dû se débrouiller seuls très jeunes, mais j’aimais la fantaisie de mon père. Il avait racheté une maison qui donnait sur un cimetière désaffecté et avait gardé deux pierres tombales sur lesquelles il avait installé la grille du barbecue. Ça choquait tous les gens du village de le voir en caleçon tourner ses brochettes.

Le livre est un long hommage à Manet. Pourquoi lui ?

Je peux rester des heures dans la salle Manet à Orsay. Autant Van Gogh, ça tombe sous le sens, autant Manet, plus je regarde ses toiles, plus elles me paraissent énigmatiques. J’ai aimé cette fausse évidence, la tension sexuelle qui émane de ses tableaux, le portrait de cette bourgeoisie… Et puis, en me penchant sur sa vie, ce qui m’a frappé, c’est la haine qu’il a subie. Tout ce qu’il proposait était refusé. Et même au Salon des refusés, ses tableaux étaient accrochés à 3 mètres du sol pour éviter que les visiteurs les déchirent. Alors je voulais absolument écrire sur lui. Quand j’étais très malade, je pensais à Édouard. Ce que j’ai pris dans la tête, c’était une attaque nucléaire personnelle. On m’a greffé un bout de jambe à la place de la mâchoire… Imaginez le renversement dans une vie ! Alors Manet, ce cheminement d’un homme qui meurt dans d’atroces souffrances à 51 ans… Ça m’a d’autant plus parlé.

L’écriture de ce livre vous a aidé à guérir ?

Je l’avais commencé avant de savoir que j’étais malade. J’allais bien. Et puis, j’ai eu mal aux dents et on m’a annoncé que j’avais un cancer de la mâchoire. J’ai regardé mon manuscrit et j’ai eu peur. Je me suis dit : “Tu t’es attaqué à quelque chose de maudit. Tu n’aurais jamais dû toucher à ça.” Quand je suis parti à l’hôpital, j’ai pensé que je pourrais continuer à écrire. Et rien du tout. Le livre restait posé sur la table, je rejetais le truc auquel je tenais le plus. Après la chimiothérapie et la radiothérapie, j’avais tellement de douleurs que je suis allé voir un coupeur de feu. Je n’y croyais pas et le gars ne m’a pas aidé du tout. Mais en regardant par la fenêtre de son bureau, j’ai vu la tombe de Manet, juste là. J’ai pris ça comme un signe. Et j’ai fini le livre. Comme je ne suis pas conservateur ni historien de l’art, j’ai écrit quelque chose d’extrêmement libre, personnel et sensible. Je ne voulais surtout pas d’un bouquin de journaliste sur le journalisme.

"J’ai adoré la télé ! Mais j’ai constaté qu’elle transmet seulement une partie de la culture – le divertissement – et oublie le reste."© Virginie Clavières / Paris Match

Vous êtes dur avec le petit écran et le traitement qu’il a de la culture. Ce n’est pas un peu ingrat pour quelqu’un qui y a passé tant d’années ?

J’ai adoré la télé ! Mais j’ai constaté qu’elle transmet seulement une partie de la culture –le divertissement– et oublie le reste. Moi qui suis un fan de rock, je ne suis pas contre, au contraire, mais limiter la culture à la musique, c’est réducteur. Combien de fois les talk-shows ont reçu Pierre Soulages à la place de Garou ? Jamais. Alors que pour l’Exposition universelle de Chine, en 2010, on a réclamé à la France trois choses : les malles Vuitton, les films de la nouvelle vague et “Le balcon” de Manet. Pas de chanteur de variété…

Vous déplorez que l’Éducation nationale non plus ne s’intéresse pas à l’art. Comment l’expliquez-vous ?

Il y a eu une cassure entre la bourgeoisie balzacienne et l’arrivée des nouveaux riches. Quand la France a commencé à gagner de l’argent, au lieu, comme les familles russes ou américaines, de se ruer sur Cézanne et Gauguin, elle a préféré l’art pompier [autre nom donné à la peinture académique, NDLR] ou rien du tout. Les Français ont tout inventé et ont tout rejeté. Quand Bacon et Warhol se sont installés à Paris, ils vendaient partout sauf chez nous. C’est un problème d’éducation. À la mort de Manet, l’ensemble de son œuvre a été vendu pour 110000 francs… le tarif d’un seul Meissonnier ! Et c’est quand même autre chose. Désormais, on se rue sur l’art comme on s’est rué sur l’or, on rattrape le retard.

Est-ce que ce retard n’est pas aussi dû à un certain manque d’accessibilité ?

J’étais très gourmand quand j’étais petit, et ma grand-mère plaçait le pot de confiture en haut de l’armoire. Elle me disait : “Il faut faire un effort pour l’atteindre. Comme tout dans la vie.” Tu ne deviens pas un prodige en regardant un piano, il faut s’y mettre ! On ne peut pas se cacher derrière la complexité d’une matière pour ne pas s’y intéresser. Aucune piqûre ne va t’injecter “Guerre et paix”. C’est presque une affaire religieuse, le lien à la culture. Quand on a des problèmes sentimentaux, familiaux, de boulot, d’argent, on se raccroche à quoi ? À la musique, au cinéma, à l’art.

L’art contemporain a la même valeur à vos yeux que les peintres des années 1800 ?

À ceux qui regardent l’art conceptuel avec un certain dédain, je les invite à aller voir cette performance de Marina Abramovic, où elle était assise dans une pièce. À un moment, un type très beau sort de la foule, il s’assoit face à elle sans rien dire, et là leurs visages se décomposent et s’inondent de larmes. C’est d’une beauté phénoménale. Comme les fleurs que peignait Manet à la fin de sa vie. Les artistes actuels les adorent parce qu’on sait qu’il était paralysé, il ne pouvait pas peindre autre chose que ces pots translucides. C’est tout un symbole, ces fleurs. Quand on a la chance d’aimer ça, l’art est une force indescriptible.

"Combien d’émissions de télé ont reçu Pierre Soulages à la place de Garou ? Aucune !"

Vous commencez le livre avec Berthe Morisot, maîtresse de Manet et peintre de talent longtemps ignorée. C’était important de parler aussi des artistes féminines ?

Aujourd’hui, les artistes les plus reconnus sont des femmes –Laure Prouvost, Tatiana Trouvé, Claire Tabouret…–, mais à l’époque même Manet était misogyne. Il a quand même écrit : “Les sœurs Morisot sont extraordinaires, mais ce serait mieux si elles étaient des hommes”, alors que Berthe était sa maîtresse. À ce moment-là, le rapport hommes-femmes dans l’art était proche de celui de Hollywood il y a encore quelques années. Il y avait tout ce mystère de l’atelier secret de Manet, lieu de son travail acharné mais aussi de ses amours clandestines. Sa relation avec ses modèles rappelle celle de cinéastes comme Truffaut, qui a noué des relations avec toutes ses actrices, ou Hitchcock, qui fantasmait sur Grace Kelly.

Tous n’ont pas eu des comportements toujours exemplaires… Séparer l’artiste de son œuvre, c’est possible selon vous ?

L’art et la morale sont des choses qui ne se rencontrent pas. On commence à parler de la personnalité de Picasso avec beaucoup de précaution parce que son œuvre a tellement marqué la peinture que c’est très délicat. Mais c’était un monstre. Deux de ses femmes se sont quand même suicidées par sa faute… Céline n’était pas la sainteté incarnée non plus, mais c’était un écrivain fantastique. La difficulté de notre époque est qu’il faut tenir compte d’un mouvement féministe légitime sans sombrer dans l’anachronisme. Si on considère que tout ce qui ne correspond pas à la morale d’aujourd’hui doit être détruit, plus de 80% des films hollywoodiens doivent disparaître.

“Autant en emporte le vent” a bien été “censuré”…

Les Américains ont toujours été des puritains un peu hypocrites. On censure à Hollywood alors que la vallée d’à côté est le temple du porno… Le problème, c’est qu’une œuvre doit être ambiguë pour être intéressante, autrement c’est une affiche publicitaire. Et c’est là la difficulté de juger de tout ça. Mais ce n’est quand même pas une raison pour accepter les écarts de salaires ni que les filles soient importunées dans la rue.

Vous étiez déjà dans les médias à l’époque où le harcèlement y sévissait. Vous êtes-vous questionné sur votre comportement passé quand #MeToo a explosé ?

Quand j’étais prof, un jour, en rentrant chez moi, j’ai trouvé dans mon escalier trois de mes étudiantes. L’une d’elles me dit : “M.Durand, on aimerait beaucoup jouer du pipeau avec vous.” C’était peu de temps après l’affaire Gabrielle Russier [cette professeure de lettres de 32 ans condamnée en 1969 pour avoir vécu une histoire d’amour avec un de ses élèves, mineur, NDLR], j’ai eu une trouille terrible, je les ai virées de là vite fait. J’ai bossé avec beaucoup de femmes –Catherine Nay, Alba Ventura, Caroline Roux– et jamais je n’ai envisagé de les faire chier. Je crois que c’est une question de personnalité. Je préférais faire carrière que de me lancer là-dedans. Et je me suis marié jeune. Vous savez, si ça m’avait concerné, depuis le temps, tout le monde serait au courant. J’ai d’autres défauts mais pas celui-ci.

Pourquoi, à votre avis, y a-t-il eu autant de dérives dans les médias ?

Au cinéma, il y a peu d’élus, et tu peux passer à côté de grands rôles si tu ne couches pas. Hollywood a fonctionné comme ça pendant des années et s’est appuyé sur des relations ambiguës. Combien d’acteurs se sont mis en couple entre eux ? On se rappelle cette histoire de Sinatra qui débarque sur un tournage en Afrique du Sud parce qu’il avait peur qu’Ava Gardner ne tombe dans les bras de Clark Gable… qui s’était déjà jeté sur Grace Kelly ! Les médias sont devenus un petit Hollywood, donc, à une tout autre échelle, ils sont un peu tombés dans les mêmes travers. J’ai connu ça avec certains de mes producteurs, qui avaient un rapport malsain avec les chanteuses débutantes qui les approchaient. C’est triste à dire, mais, à l’époque, c’était un sujet de plaisanteries…

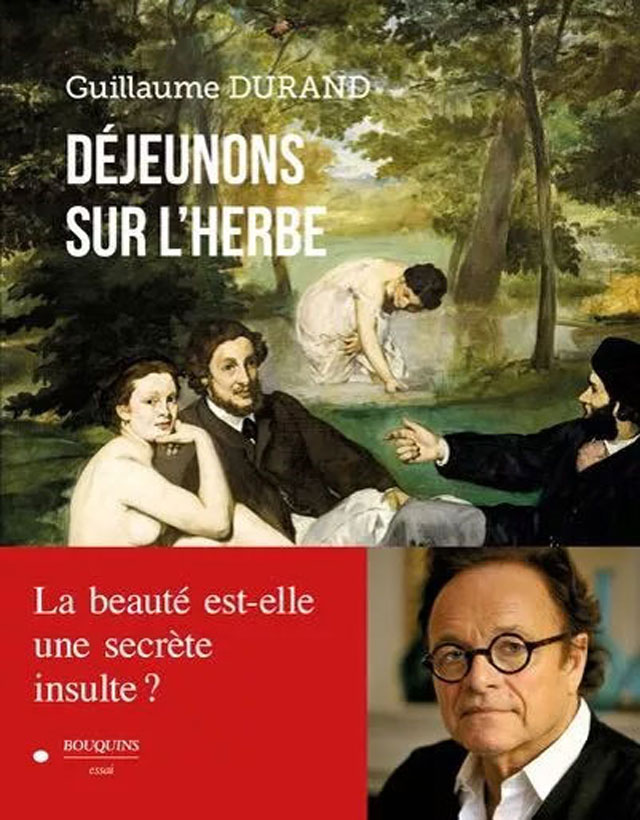

HOMMAGE À MANET

Manet par Henri-Fantin Latour (1863)

C’est un objet littéraire non identifié. Plus qu’un livre de poche, presque un beau livre, rempli des grandes œuvres de Monet, Van Gogh, Picasso et tant d’autres. Le récit de la vie d’un homme, Édouard Manet, sert ici de prétexte pour parler de ses confrères et héritiers. Au milieu de tout ça, on trouve Guillaume Durand. Le petit garçon discutant avec sa mère de Van Gogh pour la première fois, la mort de son père, la maladie qui s’est abattue sur lui… Des petites anecdotes qui irriguent un ouvrage complet, intime et instructif. « De tous les livres que j’ai écrits, c’est celui que j’ai le plus envie que les gens lisent. C’est le plus personnel. Je crois sincèrement qu’il peut être utile », dit l’auteur. C.D.

« Déjeunons sur l’herbe », éd. Bouquins, 29,90 euros. Sortie le 1er septembre.

Paris-Match

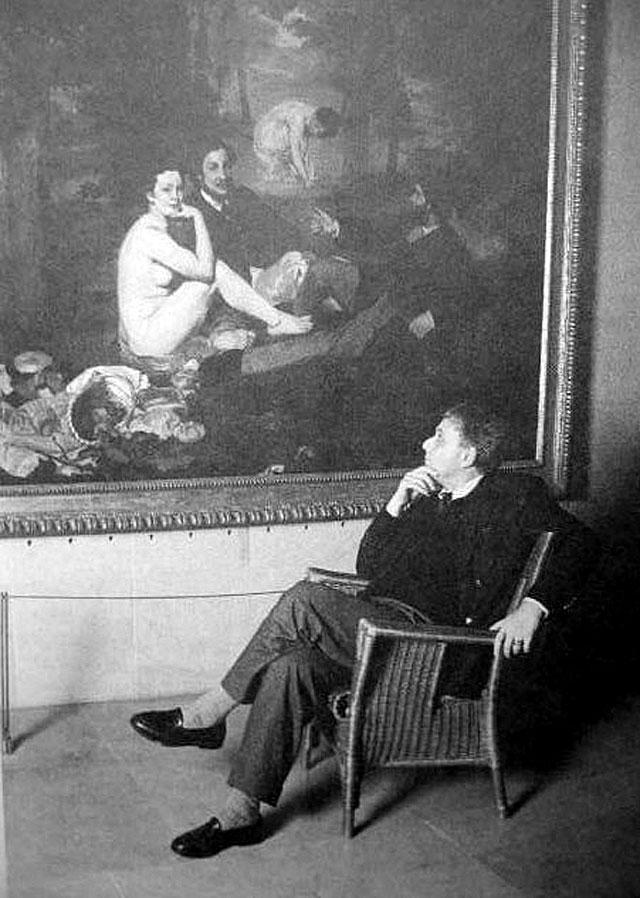

Sollers devant le Déjeuner sur l’herbe de Manet

Sollers devant le Déjeuner sur l’herbe de Manet

Modèles et artistes : Édouard Manet et le devenir des corps

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

D’ailleurs, est paru en 1987 un beau livre consacré non pas aux derniers pots mais aux "dernières fleurs de Manet"...!

Je n’ai pas lu le livre de Durand, mais je suis quand même surpris qu’à la fin de son interview pour France Inter, il dise qu’à la fin de sa vie Manet, immobile, se soit vu contraint de ne peindre que des... pots de fleurs. Des pots de fleurs ! Mais non, des fleurs coupées ou des bouquets de fleurs dans des vases !

Manet, Bouquet de fleurs 1882.

ZOOM : cliquer sur l’image.