Un témoignage bouleversant :

« La Vie balagan de Marceline Loridan-Ivens »

Documentaire français d’Yves Jeuland (2018). 1h27.

Marceline Loridan-Ivens est décédée le mardi 18 septembre à l’âge de 90 ans. Elle était la « sœur de camp » de Simone Veil, sa « jumelle contradictoire ».

« Au moment d’écrire sa nécrologie, aucun mot usuel ne semble lui correspondre, aucune case. Dire qu’elle était une réalisatrice, une auteure, une documentariste est à la fois juste et trop pâle. C’était une fille de Birkenau. Matricule 78750 sur son bras. Son corps menu et sec. C’était un rire toisant la mort depuis longtemps. Des flèches acérées aussi. Les films, les livres qu’elle nous laisse sont l’œuvre et la revanche d’une petite juive arrachée à l’enfance, à sa famille, à l’école, un jour de février 1944 » écrit Judith Perrignon, le lendemain de sa mort, dans Le Monde.

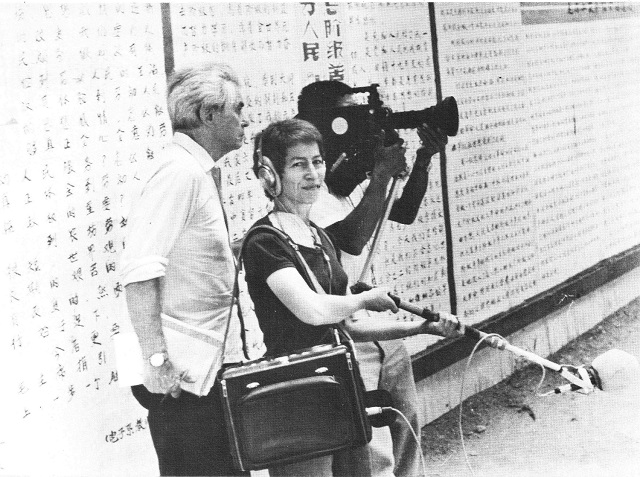

Joris Ivens et Marceline Loridan-Ivens au festival du jeune cinéma de Hyères en 1981.

Crédits : Gérard Fouet - AFP. ZOOM : cliquer sur l’image

Les Chinois célèbrent le 24 septembre la Fête de la Lune. Cet article est pour eux.

Entretien inédit avec Marceline Loridan-Iven (2006)

Le jour de ses obsèques, ce vendredi 21 septembre, Emmanuel Laurentin, producteur de La Fabrique de l’histoire sur France Culture, a choisi de nous faire écouter un entretien inédit de Marceline Loridan-Ivens accordé à Alain Lewkowicz en 2006 et dans lequel la cinéaste revient sur ses séjours en Chine entre 1970 et 1975 pour le tournage des documentaires de la série « Comment Yukong déplaça les montagnes » co-réalisée avec Joris Ivens. Une occasion, pour moi, de revenir sur ce qui fut sans doute le premier témoignage cinématographique occidental [1] sur la vie réelle des Chinois, de certains Chinois (pas tous), dans la dernière période de cet événement complexe, contradictoire, inventif, violent et sanglant que fut la révolution culturelle, événement sur lequel il n’est pas sûr qu’aujourd’hui on ait encore tout dit, encore moins tout compris. « Ce qui m’a frappée en allant plus récemment en Chine, disait Marceline Loridan en 2014, c’est l’ignorance des Chinois qui me suppliaient de raconter. » J’ai souvent fait l’expérience de cette ignorance (au moins aussi grande que la méconnaissance et la suffisance des Occidentaux) en discutant avec des étudiants chinois nés bien après la révolution culturelle. Le récit collectif manque en même temps qu’une mémoire ouvrant sur une pluralité de récits singuliers. La révolution culturelle est un trou noir. « Est-ce que c’était seulement de la manipulation à l’échelle d’un État ? Il faut attendre la réponse. C’est les Chinois qui peuvent la donner et personne d’autre. Il faudra des années » conclut Marceline Loridan.

Écoutons la voix de Joris Ivens dans un extrait de Comment Yukong déplaça les montagnes et le témoignage de Marceline Loridan.

Déplacer des montagnes

Marceline Loridan-Ivens entre l’écrivain Jean Lacouture et Zhou Enlai,

premier ministre de la République populaire de Chine et le cinéaste Joris Ivens,

Pékin, 29 juillet 1971.

Crédits : XINHUA / AFP - AFP. ZOOM : cliquer sur l’image

On n’a jamais vu au monde un pays où le Président appelle à la révolte et permet à tous les étudiants, à tous les lycéens de quitter leurs écoles pour circuler à travers leur pays gratuitement [...] dans le but de changer le monde. C’est cela la vérité.

En avril 2012, France Culture diffusait une passionnante série d’entretiens avec Marceline Loridan-Ivens (cf. A voix nue). Dans le cinquième volet (20/04/2012), la cinéaste décrit son travail avec Joris Ivens pour ses documentaires Comment Yukong déplaça les montagnes tournés dans la Chine de l’après révolution culturelle. Ils voulaient créer « une sorte de pont entre l’Orient et l’Occident » dans une France « conformiste, arriérée, contre toutes nouvelles idées. » On reconnaîtra là une préoccupation partagée par de nombreux intellectuels. Elle évoque ensuite le dernier film tourné avec Joris Ivens en 1988, Une histoire de vent, puis relate douloureusement la mort de celui-ci qui survient pendant les événements de la place de Tien An Men en juin 1989.

A la fin de l’entretien, elle évoque le film qu’elle a tourné à Auschwitz avec Anouk Aimée, La Petite Prairie aux bouleaux, sorti en 2003.

C’est la première fois qu’on voyait la Chine, la première fois qu’on donnait la parole à des gens. Nous avons lutté contre une idée de l’époque, que tous les Chinois sont des "fourmis bleues". Nous voulions créer un pont entre l’Occident et l’Orient, un monde inconnu, pour montrer que c’était des gens comme les autres.

Voici l’article qu’on pouvait lire en juin 2014 dans Rue 89 sous la plume de Pierre Haski, peu suspect de complaisance envers le régime chinois.

Marceline Loridan a filmé la Chine de Mao

Joris Ivens et Marceline Loridan, en 1985, reçoivent un prix à l’Institut néerlandais à Paris.

STF/AFP. ZOOM : cliquer sur l’image

Il reste les images. Somptueuses. Une plongée exceptionnelle dans la vie de la Chine maoïste à une époque où elle était encore verrouillée et ne projetait au monde que les images de la folie collective de la Révolution culturelle.

Revoir, ou découvrir, en 2014 les treize heures de film de « Comment Yukong déplaça les montagnes », la saga chinoise de Joris Ivens et Marceline Loridan, éditée en coffret par Arte, c’est comme découvrir un trésor archéologique d’une époque révolue.

Joris Ivens

Né en 1898 aux Pays-Bas et décédé à Paris en 1989, Joris Ivens a été un grand documentariste engagé. Il a débuté en 1927, inspiré par le cinéaste soviétique Dziga Vertov. Il se rendra par la suite en URSS et filmera toutes les luttes d’émancipation du monde, en Union soviétique, pendant la guerre d’Espagne, en Indonésie en lutte contre son propre pays, au Vietnam, et de plus en plus en Chine maoïste en compagnie de Marceline Loridan devenue sa femme. « Comment Yukong déplaça les montagnes », réalisé entre 1971 et 1976, a été salué à l’époque comme une œuvre majeure.

Joris Ivens, cinéaste engagé néerlandais, déchu de sa nationalité par son pays pour avoir pris fait et cause pour l’« ennemi » sur tous les fronts du monde, et Marceline Loridan, Française d’origine juive polonaise, rescapée des camps nazis d’Auschwitz-Birkenau où elle avait été déportée adolescente, devenue sa compagne et complice, ont filmé la Chine de la Révolution culturelle au ras des hommes. Ils ont filmé les Chinois plus que la Chine, et c’est ce qui fait la valeur de leur document quatre décennies plus tard.

Lorsque l’engouement aveugle pour le maoïsme s’est dissipé en Occident, Ivens et Loridan ont dû faire face au reproche de « propagande » pour avoir filmé avec « empathie » (le mot est de Marceline Loridan) une expérience politique jugée sévèrement par l’histoire.

Mais le temps fait son œuvre, et ces images restent un témoignage exceptionnel sur la Chine des années 70, que les Chinois d’aujourd’hui découvrent eux-mêmes fascinés tant ils manquent de documents d’une telle qualité cinématographique sur leur propre passé.

A l’occasion de la parution du coffret d’Arte, Marceline Loridan, aujourd’hui âgée de 86 ans, replonge pour Rue89, avec honnêteté et lucidité, sur ces années d’aventure et d’engagement. Entretien.

Rue89 : Quel regard portez-vous sur ces films qui ressortent quatre décennies plus tard ?

Marceline Loridan : C’est très difficile à exprimer. Il reste profondément l’essentiel de ce qui est dit dans ces films. Avant on pouvait dire « c’est de la propagande... », on ne le dit plus aujourd’hui. Tout d’un coup, ce qui reste, c’est la force des gens qui s’expriment et ce qu’ils disent, même si ce sont les choses les plus expérimentales.

Mais comment présenter ces films à une génération qui grandit dans un monde tellement différent, sans avoir connu les utopies et les engagements de ces années-là ?

Je leur dis que nous avons été à la fois les complices et les victimes du « scientisme » du XIXe siècle. Ce que les générations précédentes nous ont laissé nous ont marqués profondément, et nous ont fait croire à un monde qui n’était pas possible, qui était faux. Il disait ce qui n’était pas : c’est ce que je pense aujourd’hui.

Ça m’interpelle sur cette nouvelle génération qui arrive et qui est loin de moi. Je commence à me dire qu’il y a des choses qui sont intransmissibles. Notre connaissance vient de notre expérience individuelle, et c’est ce qui est le plus difficile à transmettre. Les nouvelles générations prennent l’histoire où elle en est, pour en faire tout autre chose.

Du coup, sont gommés, quand on revoit ces films, nos cauchemars et nos rêves... Et il en reste quelque chose d’un réel qui est à la fois vrai et faux, mais qui a été. Quand on prend la répétition à l’Opéra de Pékin – un film que je n’aimais pas à l’époque –, est gommé complètement l’aspect excessif, gauchiste, cette volonté d’avoir une seule voix pour l’opéra de Pékin qui serait la déformation totale de l’esprit, du sens de cet opéra.

Mais il en reste quelque chose qui nous touche, d’abord parce que les images sont belles, et on n’est plus contre.

Quelle distance aviez-vous pendant les tournages ? Vous étiez à la fois dans l’empathie et lucide ?

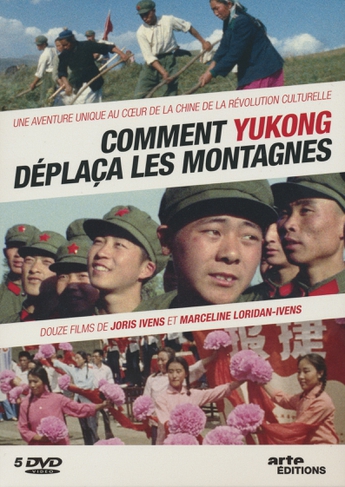

- Le coffret d’arte.

Nous étions dans le questionnement permanent par rapport à nous-mêmes et aux autres.

Par exemple, quand je me suis bagarrée avec le ministre de la Culture chinois sur le jazz... Ou quand nous avons été durement attaqués par Jiang Qing [la femme de Mao, ndlr] après avoir montré nos films : nous avons quasiment dû nous enfuir de Pékin. Zhou Enlai [le Premier ministre, ndlr], qui était presque mourant, nous a fait passer un message pour nous dire de décamper au plus vite et de sortir nos films... Il n’a jamais pu les voir.

Nous étions tout à fait conscients. Ils nous demandaient 61 coupures, j’ai été traitée d’espionne parce que je faisais des photos de femmes voilées au Xinjiang, ou de femmes aux pieds bandés, ou que je montrais trop la pauvreté... Et Dieu sait si nous ne la montrions pas trop !

Mais cette empathie nous conduisait à croire les gens. Aujourd’hui, quand je revois certains films, je me dis « j’ai été une vraie conne, j’aurais dû poser aussi telle question, aller plus loin »...

Il y a aussi l’épisode du film d’Antonioni, « Chung Kuo » (« La Chine »), que les autorités chinoises vous avaient demandé de condamner...

Oui, et nous avons refusé. Joris a refusé tout net de critiquer un collègue.

Ils voulaient contrôler les images, et c’est pour ça que nous faisions tout développer en France. Nous avions une équipe chinoise, ce qui nous a permis de gagner la confiance. Mais nous ne voulions pas faire comme Antonioni, nous voulions gagner la confiance sur le plan artistique, technique, et aller au plus profond du réel.

On s’est fait avoir pour deux raisons principales :

— la rupture idéologique entre l’Union soviétique et la Chine ;

— le fait qu’un chef d’Etat – Mao – appelle à la révolte de la jeunesse. Ce fut une réalité, mais une réalité sanglante.

On voulait cesser de caricaturer la Chine comme elle l’était dans la presse à l’époque.

Vous souvenez-vous de votre première impression de la Chine ?

Vous souvenez-vous de votre première impression de la Chine ?

Oui, c’était en 1965, j’y étais allée avant le tournage. C’était au moment de l’ouverture avec la France. Joris allait au Vietnam tourner les bombardements américains, j’étais restée derrière à Pékin.

J’ai l’image d’une Chine extrêmement pauvre, très ignorante de l’extérieur (dans la rue, on nous traitait de « Soviétiques », leur seule vision du monde extérieur), et surtout le comportement avec les cadres dans la rue. On les repoussait violemment, très durement.

J’étais revenue en 1965, et je me disais : peut-être est-ce un monde où les dirigeants cherchent les meilleurs au sein du peuple pour les faire monter, pour de bonnes et mauvaises raisons... Peut-être par ignorance, je me disais que ça devait être comme ça en Grèce avec les esclaves.

Par la suite, il y a eu Mai 68, la révolution culturelle chinoise... J’ai eu tout de suite de l’empathie.

Et puis j’ai découvert qu’en Chine, les Chinois faisaient les raviolis comme ma mère... J’ai été étonnée de découvrir qu’en Chine ou en Pologne, les raviolis se ressemblaient !

Serge Toubiana, le patron de la Cinémathèque française, a écrit en 2009 : « Ce n’était pas rien de filmer et d’exercer son regard dans ces périodes de grands troubles et de grandes ruptures. Joris Ivens s’y est frotté, avec passion, parfois avec aveuglement. Mais ses films demeurent comme des témoignages ou des preuves. De ce par quoi et par où sont passées quelques solides croyances du siècle dernier. »

C’est une belle définition. Je rajouterais que ce sont des films historiques. Qui sont aussi, peut-être, des signes de ce qui va se développer plus tard...

Que voulez-vous dire ?

Cette société de plus grande liberté aujourd’hui, mais avec tous les défauts que nous lui connaissons, corruption, manipulations, absence de libertés démocratiques...

Ce qui m’a frappée en allant plus récemment en Chine, c’est l’ignorance des Chinois qui me suppliaient de raconter. Et je leur disais que ce n’était pas à moi de le faire, je ne suis qu’une étrangère. Je leur disais : « Je peux vous donner mes sentiments, vous dire que ce qu’on a fait était sans doute le meilleur de ce qui se faisait dans ce pays, qu’on n’a jamais eu la prétention de tout dire de ce pays »...

Nous avions renoncé à faire un film sur la révolution culturelle, nous n’en avions ni les moyens, ni l’intelligence, ni la connaissance... Nous nous sommes contentés d’aller dans des lieux, avec l’aide de Zhou Enlai qui avait repris le pouvoir. C’était l’époque de « Servir le Peuple », de « Lutter contre l’égoïsme »... Regardez aujourd’hui comment se dessinent les choses : ils ont transformé le slogan « Servir le Peuple » en « Servir le RMB » [la monnaie chinoise, ndlr]...

« Servir le peuple » est devenu « Servir le RMB » (la monnaie chinoise).

Marceline Loridan, le 29 mai 2014 à Paris.

Pierre Haski/Rue89. ZOOM : cliquer sur l’image

En 1989, lors du massacre de Tiananmen, Joris Ivens et vous avez durement condamné la répression... Certains vous ont reproché de ne pas l’avoir fait avant...

Joris était plus lié que moi. Je l’avais aidé à quitter l’Union soviétique. Et là, j’avais moi-même beaucoup d’espoir, partagé par beaucoup de Français. J’y suis allé avec 200 questions qui n’étaient pas les miennes et que j’avais enregistrées.

On peut dire que c’est une erreur, on peut dire qu’arrive le temps où il est nécessaire de le faire. La prise de conscience prend plus de temps selon les individus. Mais, même si j’étais plus lucide que Joris, je n’aurais jamais trahi Joris. Ma plus grande souffrance a été le journal Libération qui, à la mort de Joris [le 28 juin 1989], a titré : Mort d’un cinéaste stalinien. Ce qui n’était pas vrai.

Quand je pense qu’à notre départ, ils étaient venus me voir pour que je demande à Zhou Enlai ce qu’il pensait de Mai 68... A mon retour, je leur ai donné sa réponse : « Qu’ils retournent dans les facultés ! » Il estimait qu’il n’y avait pas de situation révolutionnaire en France. Je l’ai dit à Benny Lévy, Serge July et d’autres...

Joris était une personne généreuse, qui a donné sa vie à la lutte des peuples, qui a été parfois dupé. Mais il n’a jamais été membre d’un parti.

Il y avait une grande honnêteté en nous. Peut-être aussi une grande candeur. Mais sans doute faut-il de la candeur pour faire certaines œuvres...

Vous avez connu le totalitarisme le plus total – le nazisme – et vous avez connu le maoïsme également considéré aujourd’hui comme un totalitarisme...

Je crois que j’étais sous influence... des hommes. C’est une longue lutte que celle de la libération des femmes.

Après la guerre, j’avais beaucoup de mal à me construire. Et je me suis dit que puisque je ne pouvais rien faire pour moi, je pouvais peut-être le faire pour les autres. C’était une illusion.

Je ne savais plus qui j’étais. Je n’avais aucun bagage intellectuel. Quand j’ai été déportée, j’étais en classe de quatrième, interrompue parce qu’il fallait se cacher. Après, ça a été les camps, l’enfer, la violence qui pénètre en vous. Vous n’en sortez pas innocent.

Et quand vous revenez et que le monde ne vous entend pas, même dans votre propre famille, que la famille se détruit devant vous. Plus de père, la mère qui se remarie, deux frères qui se suicident... Comment faire ?

J’ai pensé que la seule solution était de m’occuper des autres, à travers la politique. J’ai passé six mois au Parti communiste français, mais j’étais incadrable. Je n’ai jamais pu rester dans une organisation, même de déportés ! Même aujourd’hui, je reste un électron libre, et donc pas aimée par ceux qui détiennent des pouvoirs, quel que soit le lieu.

Aujourd’hui, j’ai beaucoup plus de recul par rapport à cette gauche dont je vois les erreurs, les flottements, les compromissions, les corruptions, etc.

J’étais sous influence des hommes. Pour beaucoup de femmes à l’époque, les plus audacieuses, la seule façon d’exprimer sa liberté était de baiser à droite et à gauche. Et de tromper les gens avec lesquels vous viviez car vous saviez qu’ils faisaient la même chose. Aujourd’hui c’est différent, le féminisme c’est autre chose...

Joris m’a embarquée... Mais je pense que j’ai été dupée par mon époque.

Il a fallu que je sois seule – c’est cruel de le dire –, que Joris disparaisse, pour que je sois vraiment moi-même. Et faire ce film – qu’on aime ou qu’on n’aime pas, tant pis, je m’en fous –, La Petite Prairie aux bouleaux, que je traînais dans ma tête depuis 50 ans.

Marceline Loridan au camp d’Auschwitz

pendant le tournage de La Petite Prairie aux bouleaux, avec Anouk Aimée, en 2003.

RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA. ZOOM : cliquer sur l’image

Ironiquement, les deux seuls pays où ça m’a « servi » d’avoir été déportée, c’est au Vietnam et en Chine. Au Vietnam, c’est Ho Chi Minh qui m’a permis d’aller sur le 17e parallèle [démarcation entre le Vietnam du Nord et du Sud à l’époque de la guerre, ndlr] parce qu’il avait vu mon numéro [tatoué sur l’avant-bras dans les camps nazis, ndlr].

Ho Chi Minh voulait bien que Joris aille filmer sur le 17e parallèle, mais pas cette espèce de Parisienne à talons hauts qui ne supporterait pas... Mais un jour, dans un parc, en plein été, il est passé et a vu mon numéro [sur le bras nu, ndlr]. Il m’a dit : « ils ne t’ont pas cramée là-bas », et il a ajouté : « Tu peux aller où tu veux. »

Là-bas, ce que j’étais avait un sens, plus qu’ici d’ailleurs.

Il y a un mystère à propos de votre parcours : on ne peut pas vous placer dans une case. On vous découvre tardivement avec de la fantaisie [Rires] qu’on ne soupçonnait pas...

Il m’a fallu quinze ans pour sortir un peu des camps, et je n’en suis pas totalement sortie comme beaucoup d’autres. Mais je peux en parler avec fantaisie [Rires].

Pourtant, le changement de style des films de Joris, c’est moi dans les années 60... Le premier film que nous avons tourné ensemble à Pékin, à l’université de Tsinghua, n’a jamais pu être monté et montré. Nous avions une équipe chinoise qui travaillait avec des caméras très bruyantes n’enregistrant pas le son, et filmant la beauté des choses plutôt que la réalité... Il a fallu former l’opérateur, mais il nous a gâché 7 000 m de pellicule. Cet opérateur ne comprenait pas ce que je voulais.

Je suis rentrée à Paris pour monter quelque chose d’inmontable, pour prouver qu’on ne pouvait pas monter. J’ai alors cherché un plan séquence pour expliquer ce que c’était, à l’opérateur mais aussi à Joris lui-même. Et [le réalisateur et chef opérateur] Yann Le Maçon, qui avait tourné un plan séquence d’une danse algérienne en douze minutes, la durée maximale des bobines, m’a gentiment donné son film que j’ai ramené à Pékin.

Nous l’avons projeté à l’opérateur, et il disait : « c’est pas possible, il y a des coupures ». Il a examiné la bobine plan par plan pour s’en persuader. C’est mon apport du cinéma de la Nouvelle Vague...

L’aventure chinoise s’est terminée avec le tournage d’Une histoire de vent (1988), une métaphore sur les rêves qui passent ?

Joris Ivens, Une histoire de vent, 1988.

Pierre Haski/Rue89. ZOOM : cliquer sur l’image

C’est une toute autre aventure. C’est moi qui ai eu l’idée du vent. Nous avions des éléments dans la tête mais n’y arrivions pas. J’avais eu une conversation avec Marguerite Duras qui m’avait dit qu’il nous fallait un ‘médiateur’ pour raconter notre histoire. Et j’ai dit à Joris :

Pourquoi ne pas prendre le vent comme vecteur de l’histoire ?

Nous avons alors créé un groupe chinois, dont nous nous sommes méfiés à cause de la censure, mais dont nous avions besoin pour collecter des légendes autour du vent, et des données scientifiques, et un groupe français. C’est la combinaison des deux groupes qui a permis de construire le scénario.

L’idée était de construire un film qui mettrait en question complètement le pouvoir des hommes sur l’histoire, en se servant du vent, de la bureaucratie céleste (mais il s’agissait en fait de la bureaucratie terrestre !), etc. On n’a pas pu aller jusqu’au bout d’une idée magnifique.

Il y a eu un incident violent à Xian, où avait été découverte l’armée de terre cuite enterrée, qui nous a obligés à revenir en France. Il a fallu que j’écrive une grande lettre d’autocritique pour pouvoir revenir filmer...

Nous avons pu finir le film dans des conditions très difficiles, cette fois en Mongolie intérieure. J’ai ramené Joris mourant à Paris. Direct à l’hôpital. Je suis repartie à Pékin pour terminer le film. Nous avons dû tourner des scènes sans lui, ajoutant au scénario qu’il tombait malade pour pouvoir s’adapter aux circonstances... Le tournage s’est terminé sans lui, et pour les scènes qui exigeaient sa présence nous avons tourné en studio à Paris avec lui.

A l’époque, certains critiques avaient estimé que c’était une honte qu’un cinéaste se mette en scène dans son propre film ! Ce ne serait plus le cas aujourd’hui !

C’est un beau film, je trouve. C’est surtout Joris partant seul sur la montagne et disant : "Ça va tout ça, laissons tomber." Laisse béton [Rires].

Pierre Haski, Rue 89. Article initialement publié le 15 juin 2014.

Une histoire de vent

Joris Yvens, Marceline Loridan (1988)

La Chine vue à travers l’un des élément les plus importants de sa culture et de ses mythes, le vent. La Chine vue par un cinéaste de quatre-vingt-dix ans qui a bourlingué aux quatre coins du monde et pour qui le vent est le souffle de la terre. Enfin une réflexion sur le genre documentaire qui, déclare Joris Ivens, « est plus physique et sensuel qu’on ne le pense, et sa relation avec le public plus directe que la fiction ».

Le vieil homme et le vent

Pour beaucoup de spécialistes, Joris Ivens est depuis ses débuts en 1930 le plus grand documentariste du siècle. Son dernier film, tourné en 1989, s’appelle Une histoire de vent. Réalisé avec la complice d’Ivens, Marceline Loridan, c’est un conte initiatique en même temps qu’une autobiographie. Le générique explique et raconte. Le vieil homme qui est le héros de cette histoire est né à la fin du siècle dernier dans un pays où les hommes se sont toujours efforcés de dompter la mer et de maîtriser le vent. Il a traversé le vingtième siècle une caméra à la main, au milieu des tempêtes de l’histoire de notre temps. Au soir de sa vie, à 90 ans, ayant survécu aux guerres et aux luttes qu’il a filmées, le vieux cinéaste part pour la Chine. Il a mûri un projet insensé : capturer l’image invisible du vent.

Le bruit et l’image des ailes d’un moulin à vent rappellent l’enfance hollandaise du réalisateur. La clarinette basse de Michel Portal invente des souffles lyriques pour soutenir ces souvenirs. Joris Ivens est assis sur une chaise, au milieu d’un désert de sable. Il attend que le vent se lève.

Un vieux Chinois explique avec des gestes lents le secret du souffle tel que l’enseigne le tai-chi. Un homme singe bondit d’une image à l’autre Vieil asthmatique, Ivens utilise de la Ventoline pour retrouver sa respiration normale. Hospitalisé puis guéri, il continue à chercher le vent qu’une sorcière fera enfin lever. Ce film est un documentaire féérique sur la vie et la mort d’un poète qui se prend pour le cerf-volant de l’histoire.

Louis Skorecki

LIRE AUSSI : Une histoire de vent ou Lorsque s’enlève le vent.

Le cinéma de Joris Ivens par Marceline Loridan

Comment Yukong déplaça les montagnes

Cette gigantesque fresque — treize heures — fut un succès cinématographique mondial en 1976. Une aventure unique au cœur de la Chine de la Révolution culturelle.

Pour la première fois, l’Occident découvrait la Chine de Mao. Yukong nous montre avec pudeur et réalisme l’âme de ce pays. C’est la Chine telle que la vivaient les Chinois à la fin de la Révolution culturelle. Cette œuvre monumentale constitue un document inestimable dans lequel on perçoit les germes de la Chine d’aujourd’hui.

En ouverture : des citations de Mao extraites d’un discours de juin 1945, Comment Yukong déplaça les montagnes pdf

1. Le Village de pêcheurs

Des jeunes filles sont devenues marins-pêcheurs pour mieux prouver à tous l’égalité entre hommes et femmes.

2. Une caserne

Les soldats n’ont pas un traitement différent du reste de la collectivité. Ils participent, eux aussi, à l’effort national en se mettant au service de la population.

3. Entrainement au cirque de Pékin

4. L’Usine de générateurs

Dans la banlieue de Shanghaï, cette usine emploie 8 000 travailleurs, hommes et femmes, tous égaux quelles que soient leurs responsabilités. A tous les échelons, la discussion a lieu. Grâce à ces échanges cadres-ouvriers, on assure une meilleure productivité.

5. Une histoire de ballon

6. Les artisans

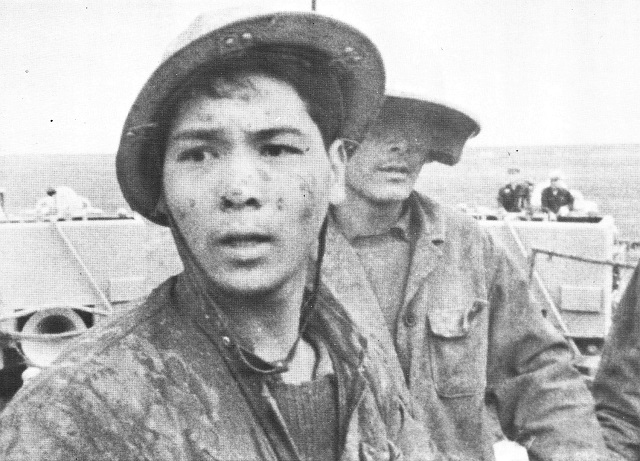

7. Autour du pétrole : Taking

Des pionniers ont découvert, au nord du pays, des gisements de pétrole qu’ils exploitent malgré de dures conditions de vie.

8. Impression d’une ville

Une promenade sans but dans la plus grande ville du monde.

9. Le professeur Tsien

10. Répétition à l’opéra de Pékin

11. La pharmacie de Shanghaï

Les employés de cet établissement pilote ne se contentent pas de distribuer les médicaments. Par des réunions et après discussions, chacun tente d’améliorer le service pour le bien de la collectivité.

12. Une femme, une famille

Dans la banlieue de Pékin, une jeune femme militante parle de l’amour, du mariage, des enfants, de la vie de famille et, surtout, de la condition féminine avant et après la « Révolution Culturelle ».

13. Les Kazaks, minorité nationale, Sinkiang

14. Les Ouigours, minorité nationale, Sinkiang

Neuf ans après la révolution culturelle, menée à partir de 1966 par Mao Zedong, sur proposition du bureau du cinéma chinois Joris Ivens et Marceline Loridan partent filmer dans la région du Xinjiang, majoritairement peuplée de Ouïgours musulmans. Mais, le tournage fut émaillé d’une foule de difficultés : discussions interminables avec les responsables locaux du parti communiste, « scènes conventionnelles, manifestement organisées à notre intention » (J. Ivens), « Lorsqu’on filmait une sortie d’usine, on aurait dit une sortie de messe ! […], tout était embelli… » (M. Loridan), surveillance, problèmes de traduction… Après son montage le film restera pendant longtemps invisible. Enfin accessible, l’ombre de ses images témoigne des manipulations des autorités locales à montrer les Ouïgours dans une Chine idéale et utopique. (Musée de l’homme)

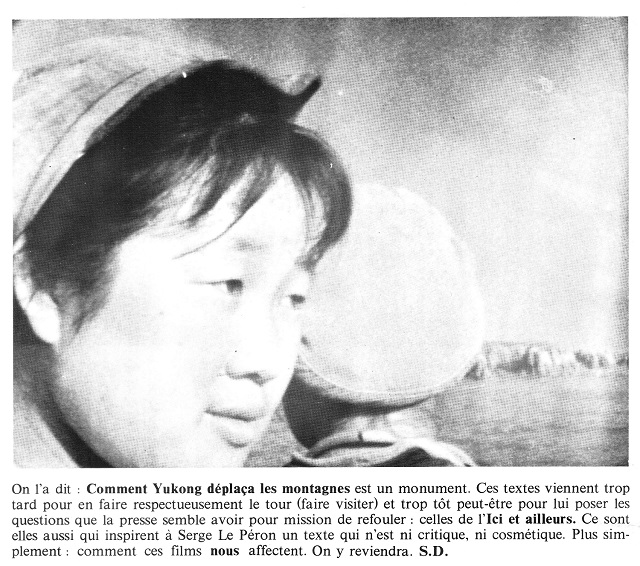

FLASH BACK. Mai 1976 : Zhou Enlai est mort en janvier. Mao mourra en septembre. Comment Yukong déplaça les montagnes sort sur les écrans. Au sortir de leur période « gauchiste », Les Cahiers du cinéma consacrent un long entretien à Joris Ivens et Marceline Loridan. L’entretien est mené par Serge Daney, Thérèse Giraud et Serge Le Péron. Dans une revue de cinéma, quoi de plus naturel que de parler de cinéma et de comment on est amené à le pratiquer — méthode — pour, par exemple, « créer un pont entre l’Occident et l’Orient » ? Le Péron et Daney poursuivront la réflexion dans le numéro suivant des Cahiers « Spécial images de marques ». J’ai reproduit certains photogrammes de Yukong afin qu’on n’oublie pas que les Chinois, à l’époque, avaient aussi un visage...

ZOOM : cliquer sur l’image

J. Ivens. Pour moi, ces films sur la Chine s’inscrivent de façon logique dans ensemble de mon travail. J’ai toujours essayé de faire des films sur les événements politiques importants du monde contemporain, tout ce qui touche à la lutte de classes et à la lutte de libération des peuples. Ces films sont aussi situés dans le même espace géographique : l’Extrême-Orient. Là-bas, j’ai d"abord fait un court métrage sur le Viet-nam, Le ciel et la terre qui était plutôt un film-drapeau une dénonciation de l’impérialisme américain, d’un crime qui commençait. Ça m’est souvent arrivé de prédire des choses. Là aussi, mon travail a consisté à avertir l’opinion publique, et à dire à quel point le peuple vietnamien était héroïque. C’est cet aspect-là que j’ai approfondi dans le film que nous avons fait ensuite, Marceline et moi, 17e Parallèle. On y montrait ce que signifiait l’héroïsme dans la vie quotidienne. Le lundi tu es héroïque, le mardi tu es un peu fatigué, et le mercredi tu es de nouveau héroïque, mais sans le savoir. Partout où j’avais montré Le ciel et la terre, en France, en Italie, en Hollande, on me disait qu’il fallait aussi montrer la vie quotidienne, l’héroïsme quotidien. C’est pour cela que j’y suis retourné. Au Laos, ça s’est passé de la même façon : de nouveau dévoiler un crime qui était encore secret, montrer comment se passe le travail dans les zones libérées, la relation entre le peuple et son armée dans une guerre populaire, etc.

Cahiers : Mais est-ce qu’il n’ y a pas des différences entre mettre sa caméra au service d’un mouvement de libération en lutte et un pays déjà libéré, socialiste, souverain, avec un Parti unique, comme en Chine.

J. Ivens : En effet, c’est différent. En tant que cinéastes, le travail était pour nous plus facile au Vietnam ou au Laos. Parce que tout ce qui se passait était plus physique, plus direct. Mais en un sens plus difficile aussi parce qu’une bombe qui tombe peut tomber sur la caméra et la détruire. Dans le danger, on voit le comportement des gens, leur intelligence. leur courage. En Chine, il est vrai que la lutte est différente. Il y a lutte de classes, bien sûr, mais elle est beaucoup moins visible. Personne ne dit ouvertement : « Je suis réactionnaire ! »

M. Loridan : Quand on sait ce qu’est la ligne de gauche et ce qu’est la ligne de droite là-bas, on peut voir dans le film de quel côté penchent les gens qui parlent. Et puis. il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, préfèrent ne pas prendre position. Tout ça est évidemment assez difficile à discerner pour un large public.

J. Ivens : Et puis la forme documentaire n’est pas la meilleure forme pour montrer tout cela. C’est plutôt le rôle du cinéma de fiction. Dans La rupture, par exemple, c’est très bien fait. Il y a aussi une grande différence : c’est le rapport au temps. Pour 17e Parallèle on a pu filmer dès le deuxième jour parce qu’il y avait immédiatement quelque chose qui se passait. En Chine, la démarche a été complètement différente. Il faut bien voir que si on a en Chine une situation de paix, c’est quand même la situation d’un pays qui sort de cette chose énorme, largement sous estimée, ignorée ou calomniée en Occident, qu’est la Révolution Culturelle. Il s’agissait donc pour nous de montrer les acquis de la Révolution Culturelle, de montrer aussi ce qui n’allait pas, de le montrer en partant de la base.

Je pense qu’il faut replacer ce film dans un en semble : toute la série d’articles, de livres, même d’autres films qui ont été faits sur la Chine. On a beaucoup de livres sur la Chine, mais jamais un regard, une langue cinématographiques ne s’étaient vraiment intéressés à la Chine. Dans les livres, on approfondit surtout les grandes lignes, la politique générale. Mais à côté de cela, il existait une demande pour ce regard.

Histoire de ballon.

ZOOM : cliquer sur l’image

M . Loridan : On était un peu dans la même position que pour 17e Parallèle. Il y avait eu depuis Le ciel et la terre des informations de type général, un ou deux reportages télé, mais jamais le vécu véritable des gens. On s’est dit alors qu’il fallait faire quelque chose de plus proche du peuple, de la vie, pour montrer ce qu’est une guerre populaire, quel est son sens, sa signification profonde, com ment le peuple se comporte dans cette guerre, etc.

Pour la Chine, c’était un peu pareil. Il y avait des reportages télé, soit hostiles à priori, soit très superficiels, et puis des livres de politique générale. Par rapport à cela, notre parti pris de départ était lié à une intuition qu’on avait ; qu’il fallait montrer la vie des gens, rapprocher les gens d’un peuple auprès des autres peuples.

Si vous voulez, il y a plusieurs conceptions de la création artistique. Il y en a une qui part de sentiments complètement subjectifs, de fantasmes, de préoccupations de l’auteur. Et puis il y a une autre façon subjective d’appréhender les choses, mais avec un regard plus large, plus social, plus lié à la réalité de la lutte des peuples et aux besoins de cette lutte. Dans nos films, nous nous ex primons en tant qu’auteurs parce que ces films répondent (de par le choix des thèmes, des enquêtes menées, du montage) à nos propres préoccupations. Mais en même temps, on dépasse ce sentiment purement personnel pour essayer d’atteindre quelque chose de plus large.

Cahiers : Quand Joris dit qu’il « n’existait pas de regard, ni de langue cinématographiques sur la Chine », c’est si vrai que lorsque le film d’Antonioni est sorti à Paris, au niveau des réactions spontanées d’une opinion ni très politisée ni très informée, ce n’était pas seulement de voir la Chine comme expérience de socialisme qui était important, c’était aussi des choses aussi bêtes, aussi simples que : les Chinois ne se ressemblent pas tous. C’est aussi par le regard que l’on découvrait que le peuple chinois était divers, complexe.

M. Loridan : Je crois qu’on ne peut pas dire qu’il n’y ait pas de regard ou de langage dans le film d’Antonioni. C’est peut-être le regard de l’incommunicabilité qu’il ressent, lui. Mais il y avait un regard et aussi un comportement vis-à-vis des gens qu’il filmait qui, pour moi, était très désagréable. Parce que moi je n’aime pas du tout piquer des gens comme des papillons, que ce soit en Chine, au Japon ou en Ardèche . c·était une caméra-viol, et nous, nous avons voulu faire tout le contraire.

J. Ivens : Il faut revenir à cette comparaison avec 17e Parallèle. C’est très important parce que nous avons utilisé ce film pour le montrer aux gens que nous avons filmés en Chine, pour leur montrer qu’on peut faire des films qui soient au plus près de la vérité des gens, si on vit très près d’eux. Par exemple, dans l’usine de générateurs de Shanghaï, on a montré le film à tous les ouvriers : deux fois devant deux mille ouvriers. Nous avons fait de même dans l’usine de locomotives...

M. Loridan : On leur montrait ces films pour qu’ils prennent d’abord connaissance de notre travail et ensuite pour qu’ils cristallisent leurs sentiments sur une ou deux séquences et qu’ils nous en parlent. Après quoi, on démontait la séquence, on leur expliquait pourquoi elle était bien, pourquoi ils l’aimaient, comment se comportaient les gens dans l’image et comme c’était important de se comporter comme si la caméra n’était pas là... Ça nous a beaucoup aidés dans notre travail. Et avant tout à gagner la confiance des gens...

J. Ivens : En général. on parlait d’abord, après la projection, à tous les ouvriers. Puis, dans les ateliers, ils nous posaient des questions plus précises sur le film, mais aussi sur le Viet-nam. Ça donnait une image complète de notre métier parce que l’outil était là (la caméra) et le produit aussi (le film). C’est ainsi que la confiance a pu s’établir, confiance au sens politique aussi, parce que les Chinois sont de tout cœur avec la lutte du peuple vietnamien. A tous les niveaux, c’était donc quelque chose de positif.

Cahiers : Quel est le rapport des Chinois au cinéma ? Sont-ils habitués à être interviewés, filmés ?

M. Loridan : Je voudrais d’abord dire qu’il y a une chose sans doute très difficile à comprendre ici, c’est que c’est le niveau idéologique des Chinois qui fait qu’ils sont naturels dans l’image. C’est qu’ils ont compris que c’était important de lêtre. Ils ont compris quelle signification, quelles implications, cela avait par rapport à l’Occident. Arriver à être naturel, c’était en fait une partie de leur travail. Et puis il y a quelque chose qui est aussi très important en Chine, c’est que les gens sont très détendus mais aussi très sérieux. Et le sérieux de notre travail les a vraiment impressionnés. Ils se disaient : les cinéastes ont un outil, nous en avons un autre ; ils doivent bien faire leur travail, comme nous le nôtre. Et c’était lié aussi aux films que nous leur montrions, parce que l’amitié, ce n’est jamais quelque chose qui tombe du ciel, c’est lié à toute une histoire des gens, à un passé qui vient servir le présent.

Cahiers : Dans le film (il y a un moment où c’est très net), on voit qu’il y a des discussions à propos du film. Par exemple quand une ouvrière vous reproche de trop filmer Kao Chu-fan (dans Une femme, une famille). C’est une question qui se pose toujours quand on filme : qui a le pouvoir sur l’image ? Soit ce sont les gens qui disent « filmez-nous » et l’opérateur fait ce qu’on lui demande. Soit c’est tout le contraire : l’opérateur filme ce qu’il veut et, à la limite, il pique des choses, comme a pu le faire Antonioni. Entre ces deux extrêmes, comment vous situez-vous ? Comment les choses se sont-elles passées ? Est-ce qu’il y avait des discussions sur le type de scènes à filmer ou pas ?

J. Ivens : Je crois qu’il s’est plutôt créé une relation vivante entre nous et eux. Quand nous voyions une chose se développer, un événement se passer, nous proposions de filmer certaines choses. D’autres fois, c’était eux qui proposaient .

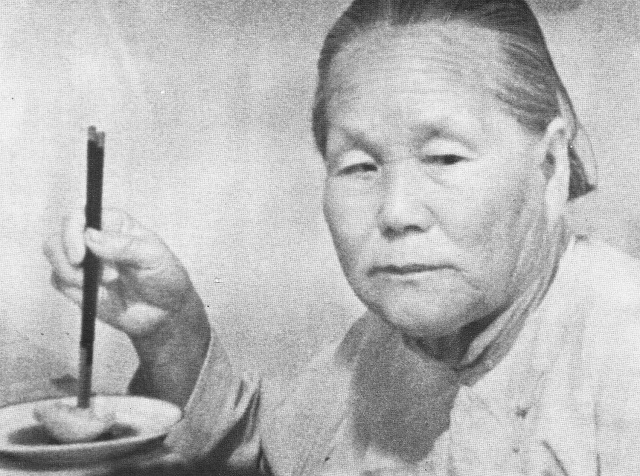

Une femme, une famille.

ZOOM : cliquer sur l’image

Cahiers : C’est un peu la question de l’intérêt que ça avait pour vous, et que ça a pour les Français, de faire ou de voir un film sur la Chine. Quand vous dites que vous vouliez filmer telle ou telle chose, je suppose que c’est en fonction des préoccupations qui sont les nôtres ou les vôtres, ici. Mais quand c’était eux qui prenaient l’initiative, c’était sans doute en fonction de leur optique à eux.

J. Ivens : Oui. Quelquefois le problème se posait comme ça. Par exemple à Taking. Pour les Chinois, c’est vraiment quelque chose d’énorme. Tout le monde pensait donc que le film serait centré sur le pétrole, sur la réussite très importante que représente Taking. Or, ce que nous avons fait, c’est d’essayer de les convaincre que pour montrer vraiment ce qui se passe à Taking, pour le montrer à l’Ouest, il fallait qu’on s’associe avec eux : nous avec notre regard, notre idéologie, notre capacité d’invention, et eux avec les leurs. Alors, quand ils voulaient que l’on filme telle ou telle chose et que nous n’étions pas d’accord, il fallait les convaincre. Et parfois c’était le contraire, c’était eux qui nous convainquaient de certaines choses qu’on n’avait pas bien vues. C’était un vrai débat.

M. Loridan : C’est vrai et en même temps ce n’est pas vrai. Ils nous faisaient des propositions mais c’était quand même nous qui, en dernier ressort, décidions. Je veux dire que le pouvoir était de notre côté, d’une certaine façon. Concrètement, ils nous donnaient des conseils, des conseils du genre : maintenant que vous avez filmé ça, ce serait bien de filmer ça aussi. Mais jamais ils ne l’exigeaient. Prenons l’exemple de l’usine de générateurs. On avait un plan de tournage tout prêt qui n’est pas le film que vous avez vu. Bon. Et, puis il y a cet événement du dazibao dans l’usine, alors que ça faisait déjà plus d’un mois qu’on tournait. Les ouvriers s’en sont saisis autant que nous. Ils nous ont proposé d’aller filmer les dazibaos. Comme nous ne comprenons pas le chinois, cela veut dire qu’il y avait des rapports de confiance suffisants pour qu’ils nous traduisent ce qui était écrit et qui était très important pour eux. Ils nous faisaient donc des propositions, et comme nous, nous étions quand même dans le bain de la réalité de l’usine vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on finissait par savoir assez bien tout ce qui s’y passait. En dernier ressort, c’est nous qui décidions, jamais eux. On arrivait la plupart du temps à les convaincre. Mais pas toujours. Par exemple, Kao Chu-lan, nous voulions la filmer pendant la fête du 1er mai à Pékin. Mais elle n’a jamais voulu parce que ça la gênait de penser que tout à coup, tout serait centré sur elle dans la foule. D’autant plus qu’il y avait déjà eu cette critique dans l’usine, comme quoi on la filmait trop. Ça la gênait d’être mise en vedette dans une fête populaire où les dirigeants viennent ou des milliers de gens peuvent voir qu’on la filme elle. En plus de ça, c’était le 1er mai, jour où on ne travaille pas. Et le film, c’était quand même considéré comme un travail.

Cahiers : Mais quand vous vouliez expliquer à des Chinois que telle ou telle scène était moins intéressante qu’une autre pour un public occidental, sur quels critères vous appuyiez-vous ?

M. Loridan : On n’était pas coupés de la réalité ici, en Occident, en France. On connaît la sensibilité et les préoccupations des spectateurs occidentaux par rapport aux pays socialistes, et à la Chine en particulier. Joris a son histoire personnelle. Mais moi, depuis ma toute jeunesse, c’est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, j’ai été membre du P.C.F., j’ai rompu avec lui, etc. Donc, on n’avait pas un rapport abstrait à toutes ces préoccupations-là.

Cahiers : Quand vous avez entrepris ces films, quelles questions vous posiez-vous sur la Chine.

M. Loridan : Moi, pour le peuple, j’avais envie de voir si la conquête de la liberté d’expression était vraiment une réalité. Comment se résolvait la contradiction entre centralisme et démocratie, entre l’individu et le collectif, entre les villes et les campagnes, entre le travail manuel et le travail intellectuel..., et aussi beaucoup d’autres points sur les détails.

J. Ivens : Oui, et aussi, essayer de bien comprendre le développement industriel avec l’agriculture comme facteur dominant, les relations entre les grandes et les petites et moyennes entre prises. Et aussi, comme je connais bien la Chine et que j’ai pu voir comment le Parti, de 1949 à 1966, a pu s’éloigner des masses, je voulais voir aussi comment la Révolution Culturelle a prouvé que la vraie force du peuple chinois, c’étaient les masses. Et aussi comment la conscience politique des ouvriers et des paysans s’est élevée, et comment maintenant ils sont beaucoup plus alertes dans la lutte, mieux entraînés.

M. Loridan : Ça c’est important. Quand j’avais été en Chine avant le tournage, j’avais parlé avec des étudiants qui m’avaient raconté comment ils s’étaient fait duper par une interprétation qui leur avait été faite de L’Etat et la Révolution de Lénine, avant la Révolution Culturelle. Parce qu’ils ne connaissaient pas très bien le livre et aussi parce qu’ils pouvaient très facilement se laisser impressionner par quelqu’un qui parlait mieux qu’eux, qui représentait un pouvoir. Et aussi, du côté des ouvriers, cette lutte qu’il y a eu contre ce qu’ils appelaient le sentiment innocent de classe, c’est-à dire l’attitude qui consiste à dire que puisqu’on est fils d’ouvrier on est pour la révolution.

Cahiers : Mais finalement c’est à la première série de questions que le film tente de répondre, plutôt qu’à celle du développement industriel et du lien entre le Parti et les masses...

M. Loridan : C’est évident qu’il a fallu qu’on fasse un choix. Prenons Taking, par exemple. Taking, c’est vraiment le drapeau de l’industrie chinoise sur le plan du rapport entre les forces productives et les rapports de production. De plus, c’est une expérience menée à travers la lutte idéologique qui opposait une tendance (hostile à Taking) et une autre, représentée par Mao (qui lui était favorable). C’est aussi un exemple d’utilisation de moyens philosophiques pour unir le peuple et mener un combat. C’est aussi un des phares de la résolution de la contradiction ville-campagne. Alors, évidemment, le résultat sur le plan industriel, pour les Chinois, est d’une extrême importance : le fait qu’ils sont indépendants sur le plan pétrolier et qu’ils arrivent même à en exporter, c’est une victoire gigantesque.

Mais nous, ce qui nous intéressait à Taking, ce n’était pas tant le développement industriel parce que, comme dit Joris, le pétrole on sait comment ça se fait. Tout le monde a vu des derricks : en Chine ou ailleurs, un derrick c’est un derrick. Ce qu’il fallait expliquer aux gens que nous filmions, c’est que nous étions venus à Taking pour montrer la vie des gens, quel rapport ils avaient au travail, ce qu’ils pensaient. Ou comment des gens qui viennent de Pékin, de Shanghaï, des grandes villes, qui ont été des lycéens, s’adaptent à la vie difficile de Taking. Est-ce que c’est facile ? Et sinon, pourquoi ça ne l’est pas ? Voilà un exemple. Mais il y en avait beaucoup d’autres.

Cahiers : Ce qui est frappant, c’est l’attitude des gens qui reviennent de Chine, que ce soit au terme d ’un voyage de trois mois ou de deux ans. Ils ne reviennent jamais avec des réponses aux questions avec lesquelles ils sont partis . Dans le meilleur des cas, ils apprennent à formuler les questions différemment.

M. Loridan : Je ne crois pas. Ici, quand on pose des questions sur la Chine, il y a à la fois des questions universelles et puis des questions qui sont propres aux gens qui les posent (et qui les posent à l’intérieur d’un pays capitaliste). Alors, forcément quand on va en Chine, il y a des choses universelles et il y a des choses spécifiques à la Chine. Et puis, tous les problèmes ne sont pas résolus. Ici, par exemple, on en est à un certain stade du développement de la liberté sexuelle. En Chine, ils en sont à un autre. Effectivement, il y a des questions sans réponse. Soit que les Chinois n’aient pas encore les éléments d’analyse suf fisants pour répondre, soit que les problèmes se posent d’une façon tellement différente que ce sont les questions qu’il faudrait alors poser autrement.

Une femme, une famille.

ZOOM : cliquer sur l’image

Cahiers : Mais en même temps, il n’y a que celles-là qu’on peut honnêtement poser, parce que ce sont les nôtres.

M. Loridan : Ce n’est pas vrai, parce qu’il y en a qui sont beaucoup plus universelles.

Cahiers : Oui mais ce sont justement les plus abstraites.

M. Loridan : Non. Donnez- moi une question qu’on ne peut pas poser. Prenons la sexualité, parce qu’ici c’est une tarte à la crème. Ici, on est issu d’une civilisation judéo-chrétienne qui s’est caractérisée pendant des siècles par une répression sexuelle. Aujourd’hui, il y a une certaine libération que l’on peut interpréter comme on veut : soit comme dégénérescence, soit comme véritable acquis de la liberté. En Chine, c’est différent. Avant, il y avait des mariages arrangés par la famille et il y a encore vingt-cinq ans une fille était lynchée dans la rue si elle se baladait avec un garçon. Il vient de sortir un livre admirable, écrit par une femme au 19e siècle qui s’appelle Qiu Jin.

Alors, la liberté sexuelle aujourd’hui en Chine, c’est d’abord la monogamie, c’est de pouvoir choisir un homme soi-même. Et la question qu’on pose à une fille qui se marie, c’est si elle est forcée ou non d’épouser cet homme, si elle est vraiment libre de son choix. Avant, la famille, c’était quatre générations sous le même toit ; la famille moderne, c’est le couple et les enfants. Il n’y a jamais plus de deux générations ensemble sous le même toit. Alors, évidemment, à partir de là, il n’existe pas de réponse mécanique à nos préoccupations d’ici.

Cahiers : Mais peut-être peut-on parler de tout cela plus concrètement par rapport à vos films. Cette question de la sexualité, qu’en Occident on ne peut pas ne pas poser, comment l’avez-vous inscrite (ou pas) dans les films ? Par exemple dans le film sur le village de pêcheurs, quand on voit les filles se baigner d’un côté et les garçons de l’autre, le commentaire dit à ce moment-là : « Ils sont très pudiques dans ce village-là. » Et ce mot « dans ce village -là... », pour un public français, c’est un véritable point d’interrogation, ou plutôt des points de suspension. Est-ce que ça veut dire qu’ils ne sont pudiques que là, dans ce petit village ? Ou est ce que ce n’est pas une manière discrète de dire que toute la Chine est pudique ? Je veux dire qu’avec ce petit bout de commentaire, vous répondez à la question, même si vous ne la posez pas.

M. Loridan : Oui. Mais alors il faut dire que nous ne prétendons pas généraliser. On dit « dans ce village-là » parce que c’est vrai. A Pékin, dans les piscines, on se baigne ensemble. Peut-être que dans un autre village, c’est pareil. Nous ne prétendons parler que de ce qu’on montre, de ce qu’on a vu. Nous ne prétendons pas tout savoir de la Chine. La sexualité, nous avons essayé de montrer la difficulté d’en parler avec l’histoire du chemisier rose. C’était une façon de l’aborder. Mais la sexualité, elle s’exprime aussi dans la libre discussion sur la contraception. C’est une autre façon de l’aborder. Il est vrai que le confucianisme est encore très fort en Chine : la vie privée, c’est quelque chose d’extrêmement privé, dont on ne parle pas. Les enfants, à partir de l’âge de 12 ans, cessent de jouer ensemble, filles et garçons. Et pourtant, ils sont tous dans des écoles mixtes. Voilà, c’est comme ça. D’une certaine façon, Kao Chu-lan, quand on lui pose des questions sur sa vie privée, elle en parle un peu, du mariage, de comment elle était quand elle était jeune fille, etc. Mais pour obtenir plus, c’est difficile. A la fin du film Une femme, une famille, il y a une phrase extrêmement nette à propos de la contradiction entre époux. Ici, on dit : il ne faut pas intervenir parce que ça va s’arranger au plumard. Là-bas, il y a un proverbe qui dit : « Ils dîneront ensemble. » Cela veut dire la même chose, sauf qu’il y a en Chine des choses auxquelles on ne fait jamais allusion. Il y a encore vingt-cinq ans une femme ne se déshabillait pas chez le docteur : elle montrait, sur une petite statuette, où elle avait mal. Vous voyez l’importance que ça a aujourd’hui qu’il y ait des femmes médecins !

Cahiers : Comment pensez-vous que la scène du chemisier va être comprise ici ?

M. Loridan : D’abord, je tiens à dire que si nous avions évidemment des intentions politiques en faisant ces films, nous n’avons pas tout monté en fonction de ça. Pour moi, la scène du chemisier, c’est aussi une scène charmante, touchante, elle fait passer quelque chose sur le plan émotionnel qu’évidemment des cyniques occidentaux ne peuvent pas supporter. Mais il y a encore des gens qui ne sont pas des cyniques occidentaux. C’est aussi une façon de montrer ce que c’est que la naïveté d’une jeune fille. Ça existe encore en Europe, dans toutes les provinces françaises, à Paris même. Il ne faut pas croire que toutes les filles sont des Marie-couche-toi-là.

Pour en revenir aux questions qui se transforment en cours de route, je crois qu’il s’agit plutôt d’un problème de langage. Ceux qui arrivent là-bas avec tout un vocabulaire psychanalytique, freudien ou lacanien, il est évident qu’en Chine ils ne seront pas compris. Il faut savoir dire la même chose dans un langage adapté. Et pour ça, il faut com prendre les concepts sur lesquels vivent les Chinois. Ça veut dire que ce qu’on acquiert en cours de route, c’est aussi des connaissances supplémentaires sur la Chine qui amènent à renoncer aux questions ou à les formuler différemment. Et puis vous pouvez avoir quelquefois le sentiment que vous êtes en avance sur tel ou tel point mais pas sur un autre, sur telle ou telle personne mais pas sur une autre, parce que le développement est très inégal. C’est une erreur dans laquelle les Occidentaux tombent souvent : ils rencontrent deux ou trois personnes et ils se mettent à généraliser sur la Chine...

Cahiers : Dans les films, on sent bien qu’il y a des moments où vous êtes guidés par la réalité chinoise elle-même. Mais il y a aussi des questions dont on sent qu’elles viennent directement d’ici. Je pense à deux exemples. Le premier c’est quand, dans la pharmacie, vous demandez à une femme si elle se sent libre et qu’elle a un sourire amusé, comme si elle reconnaissait la question comme une question qui vient d’ailleurs, qui n’est pas la sienne, mais qu’on va nécessairement lui poser. Le second, c’est à Taking, quand vous demandez aux ouvriers s’ils se sentent vraiment libres parce qu’en Occident on dit qu’ils ne le sont pas. Et là, ça les fait rire.

M. Loridan : Mais chaque interview durait deux ou trois heures. On a choisi au montage. On a choisi des questions qui correspondaient aux préoccupations des gens. On n’a pas éliminé, on a fait des raccourcis. C’est vrai qu’on a aussi posé des questions qui correspondaient plus à nos préoccupations à nous. Et c’est vrai que ce n’est pas dit. Mais comment voulez-vous le dire ? Ces images, c’est un peu le mélange de notre présence et de leur réalité. Il y a une dialectique entre les deux.

Village de pêcheurs.

ZOOM : cliquer sur l’image

Cahiers : Justement. Est-ce que votre intervention, ça n’a pas parfois transformé ce qui se passait ? Quand, dans l’usine de générateurs, les dirigeants descendent et que les ouvriers viennent discuter avec eux pour leur dire ce qui ne va pas, est-ce que la présence de la caméra ne provoque rien, ne précipite rien ? Est-ce que le fait que vous soyiez là, prêts à filmer, ça ne libérait pas des initiatives ?

M. Loridan : Non. Je ne crois pas.

Cahiers : Ça rejoint un peu une question restée sans réponse, celle du rapport des Chinois au cinéma, à la fois en tant qu’ils sont des spectateurs de cinéma mais aussi en tant qu’ils sont filmés. Il nous semble que ce rapport est complètement différent, non seulement de ce qu’il est ici ; mais d’autres régions du tiers monde. Or, ce qui nous paraît très important dans votre expérience, c’est que pour la première fois une équipe de tournage réduite, mobile, caméra à la main, s’est longtemps promenée en Chine, a filmé des gens, les a interviewés, en direct. Compte tenu du fait que le cinéma est en Chine quelque chose d’assez statique, et, comme dit Joris, de « contemplatif », comment les gens ont-ils réagi ? La caméra mobile et le son direct donnant la possibilité d’une plus grande spontanéité, comment s’est posé le problème des rapports entre le spontané et le didactique .

J. Ivens : C’est une question qui a deux aspects. D’abord le problème de l’équipe. Je connais bien le cinéma chinois, surtout celui d’après 1958. Donc je n’ignorais pas que pour eux notre entreprise était quelque chose de tout à fait nouveau. Je connais sais déjà plusieurs opérateurs parce que j’ai fait des cours sur le cinéma documentaire à l’école de cinéma avant 1965. Et puis, on a vu d’autres opérateurs, que je ne connaissais pas, et aussi différents films. On a choisi un opérateur qui était très réaliste, encore statique, contemplatif, mais qui, malgré cela, se rapprochait de ce que nous voulions faire. Après ce choix, le plus difficile a été de le convaincre. Pas seulement de lui dire qu’en Occident on filme comme ça ou comme ça et qu’il fallait imiter ça, mais lui expliquer pourquoi ça s’est développé comme ça chez nous. Pour eux, c’est vraiment difficile parce qu’ils n’ont pas de Cinémathèque, parce qu’ils ont été bloqués par les Américains et les Soviétiques quant à l’organisation du cinéma et quant à la connaissance du cinéma documentaire ou de fiction. Ils n’ont pas beaucoup de repères, ils ne connaissent ni Flaherty, ni Vertov, ni Rouch, ni Leacock. Pour eux, c’est une page blanche.

Alors il fallait montrer que la caméra c’est un outil, pas seulement un objet entre les mains d’un observateur, mais un outil de travail. Que la caméra doit prendre part à l’action, et prendre position dans cette action. Dans usine de générateurs, par exemple, on avait déjà un mois de tournage derrière nous quand il y a eu cette discussion sur les primes. On s’est approché avec la caméra et je lui ai dit qu’il fallait qu’il prenne position. Mais il l’avait déjà compris, par notre travail ensemble auparavant. Je restais derrière lui, mais c’était tout. Parce qu’il faut voir quelles sont les capacités d’un opérateur pour pouvoir les développer à partir de quelque chose qui est déjà là. C’est-à-dire ne pas se contenter de dire qu’il ne faut pas être contemplatif et qu’il faut bouger, mais voir ce qu’il y a de bon dans le fait de contempler et transformer ça en une autre qualité. Tout ça a constitué un travail et ça nous a pris deux ou trois mois pour y arriver. Et aussi beaucoup de pellicule restée inutilisable. Parce que pour eux, c’était vraiment quelque chose de nouveau. Ils avaient tendance à tomber dans l’excès inverse, c’est-à-dire de trop bouger, de céder au mouvement pour le mouvement, ce qui est normal pour un opérateur. Naturellement, il sait bien qu’il faut suivre l’action, mais pour lui qui a toujours été un opérateur muet, c’est pratiquement très difficile parce que ses oreilles sont complètement bouchées et que, lorsque les gens parlent, il ne fait pas attention à ce qu’ils disent. C’était aussi difficile pour moi parce que je ne comprenais pas ce qu’ils disaient. Par exemple, quand la grand-mère parle de ses pieds bandés, l’opérateur qui a tout de suite compris, fait un plan sur les pieds bandés. Voilà un simple exemple, mais significatif, de cette unité en train de se former entre visuel et auditif.

M. Loridan : C’est vrai qu’au début, ça n’allait pas très bien. L’attitude juste, ce n’est pas qu’il faut changer d’opérateur, parce qu’avec un autre opérateur ça aurait été pareil, ou peut-être pire. En Chine, ce qui compte le plus, ce sont les leçons qu’on tire de la pratique. C’est pourquoi nous comptions sur une chose très importante : arrivée des rushes pour pouvoir analyser concrètement le travail, montrer les défauts, les insuffisances, pour que opérateur puisse se perfectionner. Tout cela a nécessité que je revienne à Paris, que je synchronise les rushes, que je ramène les films pour montrer ce que c’est qu’un plan séquence, l’importance des cadrages, etc. De plus, dans le documentaire chinois, ils ont l’habitude de monter toujours des plans très courts ; comme ils tournent en muet, ils jouent beaucoup sur le montage. Et il fallait apprendre à rester même quand c’est fini, à ne pas couper tout de suite parce qu’il peut se développer quelque chose, même infime, qui va apporter quelque chose à tout le reste. Quand les enfants ont fini la classe, par exemple, rester encore un peu, quand ils sont en train de quitter la classe, savoir attendre, savoir saisir au vol, sans que ce soit rationalisé à l’avance.

Cahiers : C’est important. Parce que la question qu’on peut se poser ici c’est pourquoi la Chine a non seulement une industrie mais aussi une conception du cinéma très lourde, très monumentale ?

M. Loridan : D’abord ce n’est pas si simple que ça. Il faut savoir d’abord que la Chine est un pays sous-développé. Et ne jamais l’oublier. Ils ont hérité, en ce qui concerne le cinéma, de rien du tout, sinon d’une structure extrêmement lourde, copiée sur les Soviétiques dans les pires années cinquante. De plus, le développement cinématographique est lié au développement industriel. N’oubliez pas qu’il n’y a pas longtemps qu’on connaît le son synchrone ici. Les caméras légères datent de quinze, vingt ans. J’ai expérimenté moi-même, avec Rouch, la première Coutant. Ici, les jeunes sont nés avec ça. Alors ils croient que ça existe depuis toujours. Les Nagras, ça existe depuis quand ? Les Nagras sont liés au développement des satellites : Kudelsky, en Suisse, a construit le Nagra parce qu’il construisait aussi des choses pour la Nasa. Etc. Alors, si tu analyses tout ça, si tu ne perds pas de vue que la Chine a connu ce véritable double blocus et ne connaissait même pas l’existence de ces caméras légères qui ne sont introduites que depuis peu de temps, même dans un pays comme l’U.R.S.S. Enfin, dans un pays en voie de développement, où il y a encore des famines et des calamités naturelles, l’industrie première n’est pas le cinéma.

J. Ivens : Oui, ce n’est pas prioritaire. Mais je voudrais ajouter quelque chose. C’est que la culture visuelle des Chinois va dans un autre sens. L’art, chez eux, c’est l’homme et l’univers. Dans la peinture classique chinoise, l’homme est tout petit et on ne trouve pas de culture du portrait, sauf dans le bouddhisme. De même. ils n’ont jamais développé le gros plan au cinéma, même documentaire. Pour eux, le gros plan, c’est quelque chose d’un peu indécent, de trop lié à la vie privée.

Cahiers : C’est dans ce sens qu’on comprend que ça a été difficile de convaincre l’opérateur de laisser tourner la caméra quand il semble qu’il ne se passe plus rien. Pour nous, dans notre culture visuelle occidentale, et particulièrement au cinéma, on attend toujours que quelque chose d’inattendu se produise au regard de la caméra.

L’usine de générateurs.

ZOOM : cliquer sur l’image

M. Loridan : Si nous, nous sommes les héritiers de cultures qui mettent l’homme au centre de l’univers, en Chine c’est l’inverse : l’homme n’est qu’une petite parcelle de l’univers, c’est pourquoi il est toujours petit dans la peinture chinoise. C’est normal que le rapport au visage, au gros plan, soit lui aussi tout à fait différent. Prenez l’expression « perdre la face », c’est une expression très chinoise, héritée du confucianisme, liée à l’idée d’un comportement qu’on doit avoir en public, des sentiments qu’on ne doit pas montrer, par pudeur. etc. C’est peut-être critiquable, mais c’est en même temps extraordinaire.

Cahiers : Ce n’est pas critiquable mais c’est très important pour nous de le savoir. Car n’ y a-t-il pas le risque que le public, ici, ne voie pas du tout cela mais se dise que les Chinois ne disent pas tout, ne sont pas sincères, etc. Est-ce qu’on ne risque pas d’interpréter comme un manque de confiance vis à-vis de la caméra ou vis-à-vis de sa propre parole, quelque chose qui est sans doute plus profond, plus complexe ? Ce que le film d’Antonioni permet de comprendre, par la négative, c’est qu’un public européen a toujours besoin de ces accidents, de ces imprévus du tournage qui viennent authentifier le reste, en quelque sorte...

M. Loridan : Oui. mais attention, je ne dis pas que c’est ça qui est important et pas le reste. Ce dont je parlais, c’était la recherche de la vie qui passe. Par exemple, dans la séquence sur les primes, l’opérateur aurait pu arrêter la séquence au moment où il y en a un qui dit que maintenant c’est l’heure et qu’il faudra reprendre cette discussion plus tard. Mais là, il a compris qu’il fallait laisser tourner la caméra. Donc, ils s’en vont et on voit un ouvrier qui prend l’autre par l’épaule, alors qu’ils n’étaient pas d’accord. C’est quand même un peu différent d’Antonioni ! Là, ce qui est important, c’est qu’ils se sont engueulés mais qu’ils continuent à parler ensemble ; qu’ils restent ensemble.

Cahiers : C’est vrai : mais est-ce que ça ne vient pas du fait que cette discussion sur les primes, vous l’avez filmée intégralement en en respectant le temps réel ? Il me semble que ce n’est pas le cas pour tout ce que vous avez filmé. Par exemple, la discussion dans la pharmacie, j’ai l’impression qu’elle est plus elliptique, que vous avez davantage coupé.

M. Loridan : On l’a tournée complète mais on l’a coupée au montage.

Cahiers : Cette question du temps nous paraît très importante. Parce qu’on voit souvent dans vos films des gens qui parlent, qui prennent part à des débats, parfois violents (comme dans le cas du ballon), parfois plus calmes (comme dans le cas des ouvriers). Et ici en France, pour ce qui est des pratiques politiques quotidiennes des Chinois, on ne sait pas grand-chose. On voit bien que les gens parlent plus, « mettent plus de choses sur le tapis », mais on n’ y voit pas bien la part de routine et la part d’investissement personnel. Parce que cela appartient à une autre logique, à une autre façon de vivre la politique. Ici, ce qu’on comprend le moins bien, c’est ce que c’est qu’une contradiction non antagoniste. Quand on assiste au débat sur les primes dans l’usine de générateurs, on peut croire qu’il s’agit de contradictions violentes. Et c’est là justement que le « petit-bout-de-vie-qui passe-en-plus », la caméra qui continue à tourner, permettent de comprendre que ce débat-là a lieu en permanence, qu’il a lieu sur un temps plus long, plus long que le temps de cinéma qui lui est consacré. Ça, on le sent très bien dans le cas de l’usine de générateurs. Parfois, c’est beaucoup moins évident. Par exemple, l’histoire du ballon. On ne voit pas très bien si c’est la première ou la dernière discussion là-dessus.

M. Loridan : C’est la première. Ça se voit puisqu’on interviewe à chaud élèves et professeurs et qu’aussitôt après il y a la réunion. C’est la première et c’est aussi la dernière puisque ça s’est résolu. Peut-être y a-t-il eu des discussions entre les élèves, par petits groupes, après...

J. Ivens : Moi, je voudrais vous demander une chose à propos du commentaire des films. Est-ce que vous auriez voulu qu’on intervienne plus ? Parce que ça a été voulu de notre part d’intervenir peu.

Cahiers : Oui, d’une manière générale, ça aurait été bien que vous vous impliquiez plus. D’inscrire qu’il y a une caméra qui est là et que c’est peut être pour cela que les gens sont un peu figés, pas complètement à l’aise. Parce que ce qu’il risque de venir à l’esprit des gens (et les journalistes bourgeois utilisent ça), c’est d’interpréter les réserves ou la pudeur des gens filmés comme quelque chose qui renvoie au système politique ambiant, avec le fantasme d’un commissaire qui serait là en permanence, en train de souffler ce qu’il faut dire, etc.

Il y a sûrement, chez les gens interrogés, une intériorisation des choses à dire ou à ne pas dire à un étranger, mais c’était peut-être important de mieux marquer que ce sont aussi, tout simplement, des gens qui ne sont pas habitués à être filmés.

M. Loridan : C’est-à-dire que tu aurais voulu qu’on soit davantage dans l’image ?

Cahiers : Pas forcément. Mais comme vous avez l’air d’avoir des rapports d’amitié très profonds avec les gens que vous filmez, on peut se demander pourquoi cette amitié n’est pas aussi dans l’image puisqu’il s’agit alors de bien plus qu’un regard extérieur.

M. Loridan : On a pensé, pendant le tournage, à nous inclure dans le film, mais ça aurait posé des problèmes tellement compliqués qu’on y a renoncé. Il aurait fallu une seconde caméra, etc. Dans la fête, il y a deux caméras, mais c’était une ville Arriflex avec laquelle on ne pouvait même pas s’approcher, tant elle faisait un bruit épouvantable.

Cahiers : Il y a une question un peu incidente que je voudrais poser sur la pharmacie. Il y a un effet assez saisissant, c’est quand la caméra passe une ou deux fois devant la porte, et on a l’impression que devant cette porte il y a des gens qui voudraient entrer et qui ne peuvent pas le faire.

M. Loridan : Ça, ce sont les gens qui regardent. Et l’opérateur est parti parce qu’il avait vu ces gens qui regardaient. Mais ce n’est pas très intéressant de montrer des gens qui regardent une caméra : même ici, quand il y a un tournage dans la rue, il y a toujours des gens qui regardent. Même moi, je vais regarder et je ne suis pas la seule. Et puis, tu n’as qu’à voir la télévision : le nombre de gens qui regardent et qui font des signes.

Autour du pétrole.

ZOOM : cliquer sur l’image

Cahiers : Bien sûr, mais ils ont aussi un rapport de familiarité avec la télévision. Ils veulent être « « dans l’image » et ils savent en gros ce qui va arriver à cette image, ils peuvent anticiper sur leur propre intrusion dans cette image. Alors que je pense qu’en Chine, où la télévision est encore peu développée, cette familiarité est moindre.

Ce qui mène à vous demander si votre expérience d’un an et demi de tournage a contribué à enrichir le débat sur le cinéma, sur le rôle du cinéma, en Chine.

J. Ivens : Comme j’ai été professeur là-bas, pour eux c’était une expérience importante. Rien que le visionnage des rushes, c’était une véritable école de cinéma. Ce qui était formidable, c’est qu’ils prenaient des notes pour les autres, parce que beaucoup d’opérateurs auraient voulu venir avec nous, mais ce n’était pas possible. Tout a donc été noté et après notre départ toutes ces notes ont été étudiées. Ça aura sans doute un développement par la suite. Ce sera capitalisé.

M. Loridan : Pas seulement le tournage et l’analyse des rushes mais aussi toute organisation du travail quotidien. Chaque fois qu’un problème concret se posait, ou qu’il y avait un incident, il y avait une réunion où tout était noté. On faisait des réunions de travail tant sur le plan de l’organisation que sur celui du travail de l’opérateur, que sur le mien ou celui de Joris, etc. Il y avait un débat permanent entre nous parce que notre opérateur allait ensuite donner des cours à l’école de cinéma.

Cahiers : Sur le plan du travail cinématographique, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses ?

M. Loridan : Sur le cinéma même, non. Mais sur la méthode de travail, sur la façon de se comporter avec les gens, sur comment créer l’unité du groupe, oui. Car c’est vraiment une équipe extraordinaire qu’on formait.

J. Ivens : Oui. Continuellement, il y avait critique et autocritique. Dès qu’il y avait quelque chose, tout de suite on en partait pour le nettoyer, pour que tout soit clair.

M. Loridan : Il a fallu, par exemple, se débarrasser de toute la conception des rapports de force, des rapports d’autoritarisme que nous sommes contraints d’entretenir ici. Apprendre la patience et le désir de s’unir pour un meilleur travail. Et au début, c’était assez dur parce que, lorsqu’on n’a pas l’habitude... Qu’est-ce que j’ai pu me faire critiquer, moi, au début ! C’est pour ça que la scène du ballon, à récole, ça ne me choque pas, parce que je l’ai vécue. Au début, quand tu n’as pas l’habitude, tu en prends un grand coup et tu as une réaction de défense terrible, agressive ; mais petit à petit tu t’éduques et tu te transformes. Et il ne s’agit pas, comme on croit souvent ici, de se déballer soi-même tout le temps, de vivre dans un état de rapport de police ou je ne sais quoi. Pas du tout, c’est toujours naturel, et toujours dans le but de s’unir mieux. Si tu prends l’histoire du ballon qui pose tant de problèmes ici, pour les Chinois c’est l’illustration d’un concept politique : unité-critique-unité. Partir du désir d’unité, mener la critique et l’autocritique sur le plan collectif, sans accuser un individu, pour arriver à une nouvelle unité et travailler mieux ensemble. Alors pour ce tournage, ça n’a pas été facile non plus. Au départ, on ne se connaissait pas : le groupe s’est formé petit à petit. A la fin on s’entendait vraiment bien, l’opérateur et moi, c’était un vrai couple. Pour nous, ça a été important d’acquérir ces notions de patience, de compréhension, de gentillesse. Ensuite, quand on revient ici, c’est terrible, parce qu’on s’affronte à des rapports de force épouvantables et qu’on ne sait plus quels rapports avoir avec les gens. Et malheureusement, toutes les qualités que j’avais acquises en Chine, je suis en train de les perdre à nouveau.

Cahiers : A propos de cette histoire, Autour d’un ballon, on a le sentiment qu’à la fin l’unité est bien réaffirmée mais que l’élève qui a tapé dans le ballon n’a pas tellement changé d’avis, même s’il se prête au jeu.

M. Loridan : Non. Je ne suis pas d’accord. On suit sa personnalité et à mon avis il est parfaitement sincère dans ce qu’il dit. Ça n’empêche pas qu’on sent qu’il recommencera, mais ce qui est positif en même temps, c’est qu’il ne dissimule pas ce qu’il est, ce qui prouve qu’il n’a pas peur. Mais tous les personnages changent. A un moment il y a une fille qui a une attitude de procureur qui est très désagréable, mais aussitôt après on la voit qui accuse le professeur et qui soutient les jeunes. Ce film est moins simple qu’il n’y paraît. Ça va effectivement vite, très vite, mais ça va aussi très loin, parce qu’il ne s’agit pas d’un individu qui est mis en accusation mais plutôt d’une analyse scientifique de tout un comportement collectif.

Village de pêcheurs.

ZOOM : cliquer sur l’image

La pharmacie.

ZOOM : cliquer sur l’image

Cahiers : Je voudrais bien voir le film projeté devant des lycéens français, des lycéens qui intériorisent le pouvoir du professeur, le pouvoir de l’institution d’une façon totalement différente. Quand il y a tout ce débat pour savoir si l’élève a shooté avant ou après le coup de sifflet, chez nous, on aurait tendance à appeler ça de la délation.

M. Loridan : Moi, j’ai l’expérience d’enfants qui ont vu ce film : ma nièce de 12 ans, par exemple, c’est le seul film qu’elle aime. Parce qu’elle dit que dans son école, ce n’est pas comme ça, qu’on ne peut pas parler comme ça avec un professeur. Et pour d’autres encore qui l’ont vu, c’est la même réaction. Parce qu’ils ont, eux, des rapports très répressifs avec les professeurs, des rapports où ils trichent beaucoup. Et là, il y a une franchise qui les subjugue complètement.

Cahiers : Il y a aussi un débat fondamental qui est posé dans ce film, c’est celui du rapport entre ce qu’ils appellent la passion et la raison...

M. Loridan : Mais ce qui est fantastique là dedans, c’est la conclusion. La conclusion, c’est : « Il faut être exigeant avec soi-même. » Ce n’est pas le discours de la faute, du genre : « Je ne recommencerai plus... Oui, je me suis mal conduit, etc. » C’est une exigence idéologique avec soi même. En ce sens, ça va même plus loin que dans

les autres films.

Cahiers : Comment avez-vous été au courant de cette histoire ?

M. Loridan : Par hasard. On était dans l’école où on avait pas mal tourné. Et on n’a gardé que cela parce qu’il fallait bien faire un choix et on a pensé que cet épisode du ballon, c’était une histoire en soi, à montrer telle quelle. Parce qu’elle avait quelque chose d’exemplaire. Le reste de ce qui avait été tourné n’apportait rien de plus. Cela dit, Le Ballon, c’est évident qu’il ne faut pas le voir seul, il faut le voir avec les autres films.

Cahiers : C’est vrai qu’on devine quelque chose d’exemplaire derrière l’histoire du ballon, c’est un peu la question du pouvoir. Et il circule si vite, ce pouvoir, qu’un œil occidental (habitué à une conception plus lourde et plus paranoïaque du pouvoir) n’y voit qu’énigme ou manipulation.

M. Loridan : Nous, on n’a jamais pensé à des choses pareilles...

Cahiers : C’est la question du rapport des Chinois au pouvoir, celui qu’ils exercent eux-mêmes les uns sur les autres, les uns avec les autres, à la base, et celui qui leur vient d’en haut, à travers le Parti. Par exemple, vous ne marquez jamais la présence du Parti. Est-ce délibéré ?

M. Loridan : Ça, c’est dû à notre parti pris de filmer à la base et non au sommet. Le Parti n’apparaît donc pas en tant que tel, sauf quand il y a des événements dans le film qui justifient son intervention. Par exemple, à l’usine de générateurs, le Parti se borne à prendre acte du mouvement de grief contre lui, à prendre conscience qu’il ne doit pas stopper le mouvement mais le développer. Son rôle est encore réduit, puisqu’on se trouve au début d’un mouvement de masse. Dans la vie politique quotidienne, le Parti n’apparaît pas en tant que tel. il est imbriqué dans toutes les situations, toutes les structures. Il n’apparaît pas comme une administration tentaculaire mais il est partout. Tous les cadres du film sont membres du Parti. Mais ce n’est pas le Parti tel que nous l’imaginons quand nous pensons au P.C.U.S. ou au P.C.F.

De plus, si nous avons filmé à la base, c’est qu’il y a des choses qu·on ne peut pas visualiser dans un film. Dès qu’on arrive à des choses abstraites, qui passent uniquement à travers les mots, on ne montre plus que des discussions, ce qui ennuie les gens. Nous avons voulu faire un film pour le grand public, pas pour les spécialistes de la Chine. On voulait que l’image soit toujours vivante, qu’il s’y passe des choses.

Cahiers : Comment avez-vous été amenés à renoncer au projet d’un film global sur la Chine d’après la Révolution Culturelle ?

M. Loridan : L’abandon s’est fait en deux moments : au tournage et au montage. C’est en pénétrant au cœur de la vie qu’on a commencé à y renoncer. Mais pas de façon consciente. Parce que, comme on voulait faire un film pour le grand public on se disait qu’il ne fallait pas qu’il soit trop long et qu’il faudrait synthétiser. Mais en même temps, on entrait dans un style de tournage qui contredisait cette idée de départ. A un moment l’idée d’une série de films nous est venue, autour d’un film plus général.

J. Ivens : Au début, on se perdait dans des calculs de temps, vu la longueur des réunions des interviews, vu leur nombre. On se demandait comment faire rentrer tout ça dans un film de durée normale. Alors, on s’est laissé porter par la réalité. et l’enquête a pris le dessus. Car il y avait ce problème de suivre longuement les gens pour les faire connaître, pour que ce qu’ils disent ne soit pas simplement réduit à du discours politique.

M. Loridan : En rentrant on avait encore cette idée de faire au moins un film plus général. Et alors là on a complètement abandonné. Parce que je ne pense même pas qu’un cinéaste intellectuel occidental puisse faire un film de synthèse sur la Révolution Culturelle. Il faut avoir beaucoup d’éléments qu’on n’a pas et que les Chinois non plus n’ont pas. Ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas les donner, mais c’est parce que, pour eux aussi, c’est quelque chose de très compliqué, la Révolution Culturelle, ça prend en compte tellement de choses !... Ils peuvent faire des histoires comme La Rupture, mais pas un film sur la Révolution Culturelle dans son ensemble. Pas encore.

Propos recueillis par Serge DANEY, Thérèse GIRAUD et Serge LE PERON.

Cahiers du cinéma 266-267, mai 1976.

LIRE AUSSI : Serge Daney, La remise en scène pdf

(sur le film d’Antonioni et le film d’Ivens et Loridan, Cahiers du cinéma 268-269, juillet-août 1976)

(sur le film d’Antonioni et le film d’Ivens et Loridan, Cahiers du cinéma 268-269, juillet-août 1976)