L’empire des signes. Première édition SKYRA, 1970.

ZOOM : cliquer sur l’image

Pourquoi le Japon ? Parce que c’est le pays de l’écriture : de tous les pays que l’auteur a pu connaître, le Japon est celui où il a rencontré le travail du signe le plus proche de ses convictions et de ses fantasmes, ou, si l’on préfère, le plus éloigné des dégoûts, des irritations et des refus que suscite en lui la sémiocratie occidentale.

Le signe japonais est fort : admirablement réglé, agencé, affiché, jamais naturalisé ou rationalisé. Le signe japonais est vide : son signifié fuit, point de dieu, de vérité, de morale au fond de ces signifiants qui règnent sans contrepartie. Et surtout, la qualité supérieure de ce signe, la noblesse de son affirmation et la grâce érotique dont il se dessine sont apposées partout, sur les objets et sur les conduites les plus futiles, celles que nous renvoyons ordinairement dans l’insignifiance ou la vulgarité.

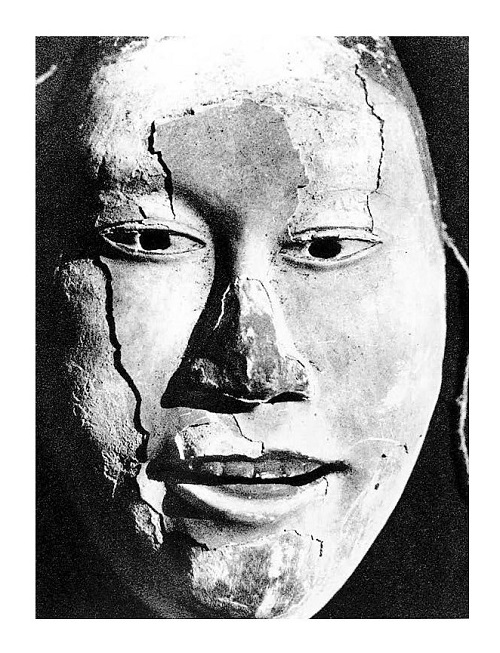

Le lieu du signe ne sera donc pas cherché ici du côté de ses domaines institutionnels : il ne sera question ni d’art, ni de folklore, ni même de "civilisation" (on n’opposera pas le Japon féodal au Japon technique). Il sera question de la ville, du magasin, du théâtre, de la politesse, des jardins, de la violence ; il sera question de quelques gestes, de quelques nourritures, de quelques poèmes ; il sera question des visages, des yeux et des pinceaux avec quoi tout cela s’écrit mais ne se peint pas.

Roland Barthes

Lire

Extrait d’un entretien de Roland Barthes avec Jacques Chancel

Radioscopie, 17 février 1975.

Comment Barthes lit aujourd’hui, comment donner l’envie de lire, l’exclusion du langage, le discours politique, l’écriture et l’ethnologie, ses livres préférés parmi ceux qu’il a écrits : Michelet par lui-même et L’empire des signes [1].

L’empire des signes est dédié à Maurice Pinguet.

« Invité une première fois en 1966 par son ami Maurice Pinguet (1929-1991), directeur alors de l’institut franco-japonais à Tokyo, le sémiologue français Roland Barthes (1915-1980) décide, après avoir effectué trois séjours, de dresser un tableau d’un Japon pétri de signes, de codes et de conventions, de noblesse et de beauté, de violence et de vide, jusque dans les faubourgs, les gares, les magasins, les salles de théâtre, les jardins. A travers les visages, la nourriture, le papier, le graphisme, le pachinko,l’auteur de Mythologies aborde par un doux phrasé ce « là-bas » comme un fabuleux « cabinet des signes », flirtant parfois avec un imaginaire tout occidental. Un vrai guide de voyage en compagnie d’un intellectuel à la libre parole et amoureux du langage. Selon Maurice Pinguet : « Le Japon, ce Japon, son Japon, — ce fut pour Roland Barthes l’utopie du désirable ». Un classique, un essentiel à lire et à relire. » (Vivre le Japon)

L’empire des signes. Le rendez-vous.

ZOOM : cliquer sur l’image

Denis Podalydès lit des extraits de L’empire des signes

France Culture. L’atelier fiction, 16 février 2016.

Là-bas — La langue inconnue — Le rendez-vous — L’eau et le flocon — Centre-ville, centre vide — Sans adresses — Les paquets — Des millions de corps — L’effraction du sens — L’exemption du sens — Le cabinet des signes.

EXTRAITS

Le texte ne « commente » pas les images. Les images n’« illustrent » pas le texte : chacune a été seulement pour moi le départ d’une sorte de vacillement visuel, analogue peut-être à cette perte de sens que le Zen appelle un satori ; texte et images, dans leur entrelacs, veulent assurer la circulation, l’échange de ces signifiants : le corps, le visage, l’écriture, et y lire le recul des signes. — RB.

Là-bas

Si je veux imaginer un peuple fictif, je puis lui donner un nom inventé, le traiter déclarativement comme un objet romanesque, fonder une nouvelle Garabagne, de façon à ne compromettre aucun pays réel dans ma fantaisie (mais alors c’est cette fantaisie même que je compromets dans les signes de la littérature). Je puis aussi, sans prétendre en rien représenter ou analyser la moindre réalité (ce sont les gestes majeurs du discours occidental), prélever quelque part dans le monde (là-bas) un certain nombre de traits (mot graphique et linguistique), et de ces traits former délibérément un système. C’est ce système que j’appellerai : le Japon.

L’Orient et l’Occident ne peuvent donc être pris ici comme des « réalités », que l’on essaierait d’approcher et d’opposer historiquement, philosophiquement, culturellement, politiquement. Je ne regarde pas amoureusement vers une essence orientale, l’Orient m’est indifférent, il me fournit simplement une réserve de traits dont la mise en batterie, le jeu inventé, me permettent de « flatter » l’idée d’un système symbolique inouï, entièrement dépris du nôtre. Ce qui peut être visé, dans la considération de l’Orient, ce ne sont pas d’autres symboles, une autre métaphysique, une autre sagesse (encore que celle-ci apparaisse bien désirable) ; c’est la possibilité d’une différence, d’une mutation, d’une révolution dans la propriété des systèmes symboliques. Il faudrait faire un jour l’histoire de notre propre obscurité, manifester la compacité de notre narcissisme, recenser le long des siècles les quelques appels de différence que nous avons pu parfois entendre, les récupérations idéologiques qui ont immanquablement suivi et qui consistent à toujours acclimater notre inconnaissance de l’Asie grâce à des langages connus (l’Orient de Voltaire, de la Revue Asiatique, de Loti ou d’Air France). Aujourd’hui il y a sans doute mille choses à apprendre de l’Orient : un énorme travail de connaissance est, sera nécessaire (son retard ne peut être que le résultat d’une occultation idéologique) ; mais il faut aussi que, acceptant de laisser de part et d’autre d’immenses zones d’ombre (le Japon capitaliste, l’acculturation américaine, le développement technique), un mince filet de lumière cherche, non d’autres symboles, mais la fissure même du symbolique. Cette fissure ne peut apparaître au niveau des produits culturels : ce qui est présenté ici n’appartient pas (du moins on le souhaite) à l’art, à l’urbanisme japonais, à la cuisine japonaise. L’auteur n’a jamais, en aucun sens, photographié le Japon. Ce serait plutôt le contraire : le Japon l’a étoilé d’éclairs multiples ; ou mieux encore : le Japon l’a mis en situation d’écriture. Cette situation est celle-là même où s’opère un certain ébranlement de la personne, un renversement des anciennes lectures, une secousse du sens, déchiré, exténué jusqu’à son vide insubstituable, sans que l’objet cesse jamais d’être signifiant, désirable. L’écriture est en somme, à sa manière, un satori : le satori (l’événement Zen) est un séisme plus ou moins fort (nullement solennel) qui fait vaciller la connaissance, le sujet : il opère un vide de parole. Et c’est aussi un vide de parole qui constitue l’écriture ; c’est de ce vide que partent les traits dont le Zen, dans l’exemption de tout sens, écrit les jardins, les gestes, les maisons, les bouquets, les visages, la violence.

La langue inconnue

Le rêve : connaître une langue étrangère (étrange) et cependant ne pas la comprendre : percevoir en elle la différence, sans que cette différence soit jamais récupérée par la socialité superficielle du langage, communication ou vulgarité ; connaître, réfractées positivement dans une langue nouvelle, les impossibilités de la nôtre ; apprendre la systématique de l’inconcevable ; défaire notre « réel » sous l’effet d’autres découpages, d’autres syntaxes ; découvrir des positions inouïes du sujet dans l’énonciation, déplacer sa topologie ; en un mot, descendre dans l’intraduisible, en éprouver la secousse sans jamais l’amortir, jusqu’à ce qu’en nous tout l’Occident s’ébranle et que vacillent les droits de la langue paternelle, celle qui nous vient de nos pères et qui nous fait à notre tour, pères et propriétaires d’une culture que précisément l’histoire transforme en « nature ». Nous savons que les concepts principaux de la philosophie aristotélicienne ont été en quelque sorte contraints par les principales articulations de la langue grecque. Combien, inversement, il serait bienfaisant de se transporter dans une vision des différences irréductibles que peut nous suggérer, par lueurs, une langue très lointaine. Tel chapitre de Sapir ou de Whorf sur les langues chinook, nootka, hopi, de Granet sur le chinois, tel propos d’un ami sur le japonais ouvre le romanesque intégral, dont seuls quelques textes modernes peuvent donner l’idée (mais aucun roman), permettant d’apercevoir un paysage que notre parole (celle dont nous sommes propriétaires) ne pouvait à aucun prix ni deviner ni découvrir.

Ainsi, en japonais, la prolifération des suffixes fonctionnels et la complexité des enclitiques supposent que le sujet s’avance dans l’énonciation à travers des précautions, des reprises, des retards et des insistances dont le volume final (on ne saurait plus alors parler d’une simple ligne de mots) fait précisément du sujet une grande enveloppe vide de la parole, et non ce noyau plein qui est censé diriger nos phrases, de l’extérieur et de haut, en sorte que ce qui nous apparaît comme un excès de subjectivité (le japonais, dit-on, énonce des impressions, non des constats) est bien davantage une manière de dilution, d’hémorragie du sujet dans un langage parcellé, particulé, diffracté jusqu’au vide. Ou encore ceci : comme beaucoup de langues, le japonais distingue l’animé (humain et/ou animal) de l’inanimé, notamment au niveau de ses verbes être ; or les personnages fictifs qui sont introduits dans une histoire (du genre : il était une fois un roi) sont affectés de la marque de l’inanimé ; alors que tout notre art s’essouffle à décréter la « vie », la « réalité » des êtres romanesques, la structure même du japonais ramène ou retient ces êtres dans leur qualité de produits, de signes coupés de l’alibi référentiel par excellence : celui de la chose vivante. Ou encore, d’une façon plus radicale, puisqu’il s’agit de concevoir ce que notre langue ne conçoit pas : comment pouvons-nous imaginer un verbe qui soit à la fois sans sujet, sans attribut, et cependant transitif, comme par exemple un acte de connaissance sans sujet connaissant et sans objet connu ? C’est pourtant cette imagination qui nous est demandée devant le dhyana indou, origine du ch’an chinois et du zen japonais, que l’on ne saurait évidemment traduire par méditation sans y ramener le sujet et le dieu : chassez-les, ils reviennent, et c’est notre langue qu’ils chevauchent. Ces faits et bien d’autres persuadent combien il est dérisoire de vouloir contester notre société sans jamais penser les limites mêmes de la langue par laquelle (rapport instrumental) nous prétendons la contester : c’est vouloir détruire le loup en se logeant confortablement dans sa gueule. Ces exercices d’une grammaire aberrante auraient au moins l’avantage de porter le soupçon sur l’idéologie même de notre parole.

Pluie. Semence. Dissémination.

Trame. Texte.

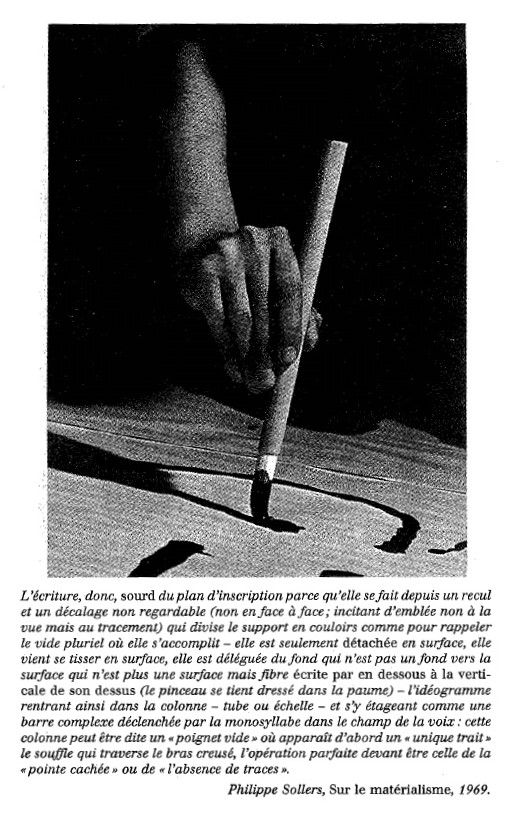

Ecriture.

Calligraphie. Fragment du manuscrit Ise-shû, connu sous le nom d’Ishiyama-gire.

Photo Hans-D. Weber, Cologne. ZOOM : cliquer sur l’image.

Sans paroles

La masse bruissante d’une langue inconnue constitue une protection délicieuse, enveloppe l’étranger (pour peu que le pays ne lui soit pas hostile) d’une pellicule sonore qui arrête à ses oreilles toutes les aliénations de la langue maternelle : l’origine, régionale et sociale, de qui la parle, son degré de culture, d’intelligence, de goût, l’image à travers laquelle il se constitue comme personne et qu’il vous demande de reconnaître. Aussi, à l’étranger, quel repos ! J’y suis protégé contre la bêtise, la vulgarité, la vanité, la mondanité, la nationalité, la normalité. La langue inconnue, dont je saisis pourtant la respiration, l’aération émotive, en un mot la pure signifiance, forme autour de moi, au fur et à mesure que je me déplace, un léger vertige, m’entraîne dans son vide artificiel, qui ne s’accomplit que pour moi : je vis dans l’interstice, débarrassé de tout sens plein. Comment vous êtes-vous débrouillé là-bas, avec la langue ? Sous-entendu : Comment assuriez-vous ce besoin vital de la communication ? Ou plus exactement, assertion idéologique que recouvre l’interrogation pratique : il n’y a de communication que dans la parole.

Or il se trouve que dans ce pays (le Japon), l’empire des signifiants est si vaste, il excède à tel point la parole, que l’échange des signes reste d’une richesse, d’une mobilité, d’une subtilité fascinantes en dépit de l’opacité de la langue, parfois même grâce à cette opacité. La raison en est que là-bas le corps existe, se déploie, agit, se donne, sans hystérie, sans narcissisme, mais selon un pur projet érotique — quoique subtilement discret. Ce n’est pas la voix (avec laquelle nous identifions les "droits" de la personne) qui communique (communiquer quoi ? notre âme — forcément belle — notre sincérité ? notre prestige ?), c’est tout le corps (les yeux, le sourire, la mèche, le geste, le vêtement) qui entretient avec vous une sorte de babil auquel la parfaite domination des codes ôte tout caractère régressif, infantile. Fixer un rendez-vous (par gestes, dessins, noms propres) prend sans doute une heure, mais pendant cette heure, pour un message qui se fût aboli en un instant s’il eût été parlé (tout à la fois essentiel et insignifiant), c’est tout le corps de l’autre qui a été connu, goûté, reçu et qui a déployé (sans fin véritable) son propre récit, son propre texte.

ZOOM : cliquer sur l’image

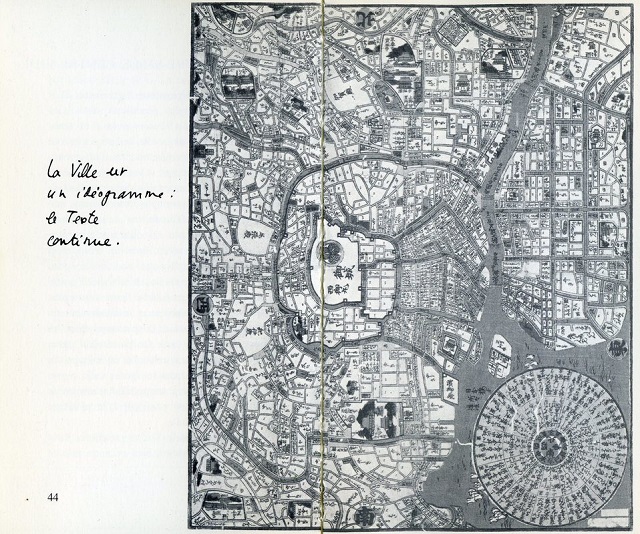

Centre-ville, centre vide

Les villes quadrangulaires, réticulaires (Los Angeles, par exemple) produisent, dit-on, un malaise profond ; elles blessent en nous un sentiment cénesthésique de la ville, qui exige que tout espace urbain ait un centre où aller, d’où revenir, un lieu complet dont rêver et par rapport à quoi se diriger ou se retirer, en un mot s’inventer. Pour de multiples raisons (historiques, économiques, religieuses, militaires), l’Occident n’a que trop bien compris cette loi : toutes ses villes sont concentriques ; mais aussi, conformément au mouvement même de la métaphysique occidentale, pour laquelle tout centre est le lieu de la vérité, le centre de nos villes est toujours plein : lieu marqué, c’est en lui que se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation : la spiritualité (avec les églises), le pouvoir (avec les bureaux), l’argent (avec les banques), la marchandise (avec les grands magasins), la parole (avec les agoras : cafés et promenades) : aller dans le centre, c’est rencontrer la « vérité » sociale, c’est participer à la plénitude superbe de la « réalité ».

La ville dont je parle (Tokyo) présente ce paradoxe précieux : elle possède bien un centre, mais ce centre est vide. Toute la ville tourne autour d’un lieu à la fois interdit et indifférent, demeure masquée sous la verdure, défendue par des fossés d’eau, habitée par un empereur qu’on ne voit jamais, c’est-à dire, à la lettre, par on ne sait qui. Journellement, de leur conduite preste, énergique ; expéditive comme la ligne d’un tir, les taxis évitent ce cercle, dont la crête basse, forme visible de l’invisibilité, cache le « rien » sacré. L’une des deux villes les plus puissantes de la modernité est donc construite autour d’un anneau opaque de murailles, d’eaux, de toits et d’arbres, dont le centre lui-même n’est plus qu’une idée évaporée, subsistant là non pour irradier quelque pouvoir, mais pour donner à tout le mouvement urbain l’appui de son vide central, obligeant la circulation à un perpétuel dévoiement. De cette manière, nous dit-on, l’imaginaire se déploie circulairement, par détours et retours le long d’un sujet vide.

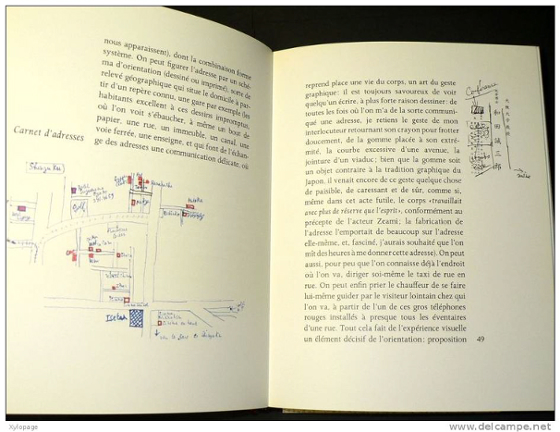

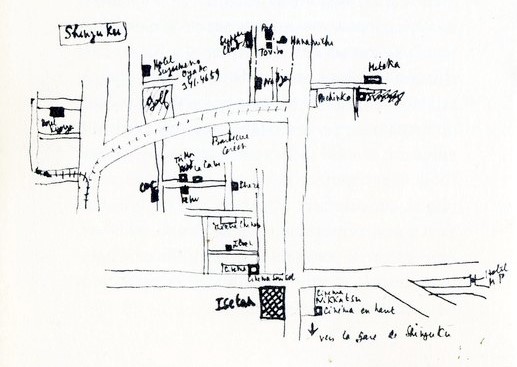

Sans adresses

Les rues de cette ville n’ont pas de nom. Il y a bien une adresse écrite, mais elle n’a qu’une valeur postale, elle se réfère à un cadastre (par quartiers et par blocs, nullement géométriques), dont la connaissance est accessible au facteur, non au visiteur : la plus grande ville du monde est pratiquement inclassée, les espaces qui la composent en détail sont innommés. Cette oblitération domiciliaire paraît incommode à ceux (comme nous) qui ont été habitués à décréter que le plus pratique est toujours le plus rationnel (principe en vertu duquel la meilleure toponymie urbaine serait celle des rues-numéros, comme aux Etats-Unis ou à Kyoto, ville chinoise). Tokyo nous redit cependant que le rationnel n’est qu’un système parmi d’autres. Pour qu’il y ait maîtrise du réel (en l’occurrence celui des adresses), il suffit qu’il y ait système, ce système fût-il apparemment illogique, inutilement compliqué, curieusement disparate : un bon bricolage peut non seulement tenir très longtemps, on le sait, mais encore il peut satisfaire des millions d’habitants, dressés d’autre part à toutes les perfections de la civilisation technicienne.

L’anonymat est suppléé par un certain nombre d’expédients (c’est du moins ainsi qu’ils nous apparaissent), dont la combinaison forme système. On peut figurer l’adresse par un schéma d’orientation (dessiné ou imprimé), sorte de relevé géographique qui situe le domicile à partir d’un repère connu, une gare par exemple (les habitants excellent à ces dessins impromptus, où l’on voit s’ébaucher, à même un bout de papier, une rue, un immeuble, un canal, une voie ferrée, une enseigne, et qui font de l’échange des adresses une communication délicate, où reprend place une vie du corps, un art du geste graphique : il est toujours savoureux de voir quelqu’un écrire, à plus forte raison dessiner : de toutes les fois où l’on m’a de la sorte communiqué une adresse, je retiens le geste de mon interlocuteur retournant son crayon pour frotter doucement, de la gomme placée à son extrémité, la courbe excessive d’une avenue, la jointure d’un viaduc ; bien que la gomme soit un objet contraire à la tradition graphique du Japon, il venait encore de ce geste quelque chose de paisible, de caressant et de sûr, comme si, même dans cet acte futile, le corps « travaillait avec plus de réserve que l’esprit », conformément au précepte de l’acteur Zeami ; la fabrication de l’adresse l’emportait de beaucoup sur l’adresse elle-même, et, fasciné, j’aurais souhaité que l’on mît des heures à me donner cette adresse). On peut aussi, pour peu que l’on connaisse déjà l’endroit où l’on va, diriger soi-même le taxi de rue en rue. On peut enfin prier le chauffeur de se faire lui-même guider par le visiteur lointain chez qui l’on va, à partir de l’un de ces gros téléphones rouges installés à presque tous les éventails d’une rue. Tout cela fait de l’expérience visuelle un élément décisif de l’orientation : proposition banale, s’il s’agissait de la jungle ou de la brousse, mais qui l’est beaucoup moins concernant une très grande ville moderne, dont la connaissance est d’ordinaire assurée par le plan, le guide, l’annuaire de téléphone, en un mot la culture imprimée et non la pratique gestuelle. Ici, au contraire, la domiciliation n’est soutenue par aucune abstraction ; hors le cadastre, elle n’est qu’une pure contingence : bien plus factuelle que légale, elle cesse d’affirmer la conjonction d’une identité et d’une propriété. Cette ville ne peut être connue que par une activité de type ethnographique : il faut s’y orienter, non par le livre, l’adresse, mais par la marche, la vue, l’habitude, l’expérience ; toute découverte y est intense et fragile, elle ne pourra être retrouvée que par le souvenir de la trace qu’elle a laissée en nous : visiter un lieu pour la première fois, c’est de la sorte commencer à l’écrire : l’adresse n’étant pas écrite, il faut bien qu’elle fonde elle-même sa propre écriture.

La gare

Dans cette ville immense, véritable·territoire urbain, le nom de chaque quartier est net, connu, placé sur la carte un peu vide (puisque les rues n’ont pas de nom) comme un gros flash ; il prend cette identité fortement signifiante que Proust, à sa manière, a explorée dans ses Noms de Lieux. Si le quartier est si bien limité, rassemblé, contenu, terminé sous son nom, c’est qu’il a un centre, mais ce centre est spirituellement vide : c’est d’ordinaire une gare.

La gare, vaste organisme où se logent à la fois les grands trains, les trains urbains, le métro, un grand magasin et tout un commerce souterrain, la gare donne au quartier ce repère, qui, au dire de certains urbanistes, permet à la ville de signifier, d’être lue. La gare japonaise est traversée de mille trajets fonctionnels, d’un voyage à l’achat ; du vêtement à la nourriture : un train peut déboucher dans un rayon de chaussures. Vouée au commerce, au passage, au départ et cependant tenue dans un bâtiment unique, la gare (est-ce d’ailleurs ainsi qu’il faut appeler ce nouveau complexe ?) est nettoyée de ce caractère sacré qui marque vraiment les grands repères de nos villes : cathédrales ; églises, mairies, monuments historiques. Ici, le repère est entièrement prosaïque ; sans doute le marché est, lui aussi, souvent, un lieu central, dans la ville occidentale ; mais à Tokyo la marchandise est défaite par l’instabilité de la gare : un incessant départ, en contrarie la concentration ; on dirait qu’elle n’est que la matière préparatoire du paquet et que le paquet lui-même n’est que le passe, le ticket qui permet de partir.

Ainsi chaque quartier se ramasse dans le trou de sa gare, point d’affluence de ses emplois et de ses plaisirs. Ce jour, je décide d’aller dans tel ou tel, sans autre but qu’une sorte de perception prolongée de son nom. Je sais qu’à Ueno je trouverai une gare pleine en surface de jeunes skieurs, mais dont les souterrains, tendus comme une ville, bordés d’échoppes, de bars populaires, peuplés de clochards, de voyageurs dormant, parlant, mangeant à même le sol des couloirs sordides, accomplissent enfin l’essence romanesque du bas-fond. Tout près — mais un autre jour — ce sera un autre populaire : dans les rues marchandes d’Asakusa (sans autos), arquées de fleurs de cerisier en papier, on vend des vêtements très neufs, confortables et bon marché : des blousons de grosse peau (rien de délinquant), des gants bordés d une couronne de fourrure noire, des écharpes de laine, très longues, que l’on jette par-dessus une épaule à la façon des enfants de village qui reviennent de l’école des casquettes de cuir, tout l’attirail luisant et laineux du bon ouvrier qui a besoin de se couvrir chaudement, corroboré par le cossu des grandes bassines fumantes où cuit et mijote la soupe aux nouilles. Et de l’autre côté de l’anneau impérial (vide comme on se le rappelle), c’est encore un autre populaire : Ikebukuro, ouvrier et paysan, râpeux et amical comme un gros chien bâtard. Tous ces quartiers produisent des races différentes, d’autres corps, une familiarité chaque fois neuve. Traverser la ville (ou pénétrer dans sa profondeur, car il y a sous terre des réseaux de bars, de boutiques, auxquels on accède parfois par une simple entrée d’immeuble, en sorte que, passé cette porte étroite, vous découvrez, somptueuse et dense, l’Inde noire du commerce et du plaisir) c’est voyager de haut en bas du Japon, superposer à la topographie, l’écriture des visages. Ainsi sonne chaque nom, suscitant l’idée d’un village, pourvu d’une population aussi individuelle que celle d’une peuplade, dont la ville immense serait la brousse. Ce son du lieu, c’est celui de l’histoire ; car le nom signifiant est ici, non souvenir, mais anamnèse, comme si tout Ueno, tout Asakusa me venait de ce haïku ancien (écrit par Bashô au XVIIe siècle) :

Un nuage de cerisiers en fleurs :

La cloche. — Celle de Ueno ?

Celle d’Asakusa ?

Statue du moine Hôshi.

Photo Zauho Press, Tokyo. ZOOM : cliquer sur l’image

L’effraction du sens

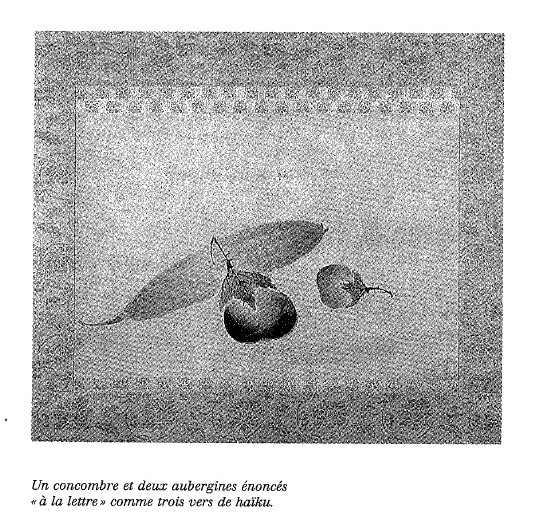

Le haïku a cette propriété quelque peu fantasmagorique, que l’on s’imagine souvent pouvoir en faire soi-même facilement. On se dit : quoi de plus accessible à l’écriture spontanée que ceci (de Buson) :

C’est le soir, l’automne,

Je pense seulement

A mes parents.

Le haïku fait envie : combien de lecteurs occidentaux n’ont pas rêvé de se promener dans la vie, un carnet à la main, notant ici et là des "impressions", dont la brièveté garantirait la perfection, dont la simplicité attesterait la profondeur (en vertu d’un double mythe, l’un classique, qui fait de la concision une preuve d’art, l’autre romantique, qui attribue une prime de vérité à l’improvisation). Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire, et c’est par cette double condition qu’il semble offert au sens, d’une façon particulièrement disponible, serviable, à l’instar d’un hôte poli qui vous permet de vous installer largement chez lui, avec vos manies, vos valeurs, vos symboles ; l’ "absence" du haïku (comme on dit aussi bien d’un esprit irréel que d’un propriétaire parti en voyage) appelle la subornation, l’effraction , en un mot, la convoitise majeure, celle du sens. Ce sens précieux, vital, désirable comme la fortune (hasard et argent), le haïku, débarrassé des contraintes métriques (dans les traductions que nous en avons), semble nous le fournir à profusion, à bon marché et sur commande ; dans le haïku, dirait-on, le symbole, la métaphore, la leçon ne coûtent presque rien : à peine quelques mots, une image, un sentiment — là où notre littérature demande ordinairement un poème, un développement ou (dans le genre bref) une pensée ciselée, bref un long travail rhétorique. Aussi le haïku semble donner à l’Occident des droits que sa littérature lui refuse, et des commodités qu’elle lui marchande. Vous avez le droit, dit le haïku, d’être futile, court, ordinaire ; enfermez ce que vous voyez, ce que vous sentez dans un mince horizon de mots, et vous intéresserez ; vous avez le droit de fonder vous-même (et à partir de vous-même) votre propre notable ; votre phrase, quelle qu’elle soit, énoncera une leçon, libérera un symbole, vous serez profond ; à moindres frais, votre écriture sera pleine.

L’Occident humecte toute chose de sens, à la manière d’une religion autoritaire qui impose le baptême par populations ; les objets de langage (faits avec de la parole) sont évidemment des convertis de droits : le sens premier de la langue appelle, métonymiquement, le sens second du discours, et cet appel a valeur d’obligation universelle. Nous avons deux moyens d’éviter au discours l’infamie du non-sens, et nous soumettons systématiquement l’énonciation (dans un colmatage éperdu de toute nullité qui pourrait laisser voir le vide du langage) à l’une ou l’autre de ces significations (ou fabrications actives de signes) : le symbole et le raisonnement, la métaphore et le syllogisme. Le haïku, dont les propositions sont toujours simples, courantes, en un mot acceptables (comme on dit en linguistique), est attiré dans l’un ou l’autre de ces deux empires du sens. Comme c’est un "poème", on le range dans cette partie du code général des sentiments que l’on appelle " l’émotion poétique " (la Poésie est ordinairement pour nous le signifiant du "diffus", de l’"ineffable", du "sensible", c’est la classe des impressions inclassables) ; on parle d’ "émotion concentrée", de "notation sincère d’un instant d’élite", et surtout de "silence" (le silence étant pour nous signe d’un plein de langage).

Si l’un (Jôco) écrit :

Que de personnes

Ont passé à travers la pluie d’automne

Sur le pont de Seta !

on y voit l’image du temps qui fuit. Si l’autre (Bashô) écrit :

J’arrive par le sentier de la montagne.

Ah ! ceci est exquis !

Une violette !

c’est qu’il a rencontré un ermite bouddhiste, "fleur de vertu" ; et ainsi de suite. Pas un trait qui ne soit investi par le commentateur occidental d’une charge de symboles. Ou encore, on veut à tout prix voir dans le tercet du haïku (ses trois vers de cinq, sept et cinq syllabes) un dessin syllogistique, en trois temps (la montée, le suspens, la conclusion) :

La vieille mare :

Une grenouille saute dedans :

Oh ! le bruit de l’eau.

(dans ce singulier syllogisme, l’inclusion se fait de force : il faut, pour y être contenue, que la mineure saute dans la majeure). Bien entendu, si l’on renonçait à la métaphore ou au syllogisme, le commentaire deviendrait impossible : parler du haïku serait purement et simplement le répéter. Ce que fait innocemment un commentateur de Bashô :

Déjà quatre heures ...

Je me suis levé neuf fois

Pour admirer la lune.

"La lune est si belle, dit-il, que le poète se lève et se relève sans cesse pour la contempler à sa fenêtre." Déchiffrantes, formalisantes ou ou tautologiques, les voies d’interprétations, destinées chez nous à percer le sens, c’est-à-dire à le faire entrer par effraction — et non à le secouer, à le faire tomber, comme la dent du remâcheur d’absurde que doit être l’exercitant Zen, face à son koan — ne peuvent donc que manquer le haïku ; car le travail de lecture qui y est attaché est de suspendre le langage, non de le provoquer : entreprise dont précisément le maître du haïku, Bashô, semblait bien connaître la difficulté et la nécessité :

Comme il est admirable

Celui qui ne pense pas : "La Vie est éphémère"

En voyant un éclair !

L’exemption du sens

Le Zen tout entier mène la guerre contre la prévarication du sens. On sait que le bouddhisme déjoue la voie fatale de toute assertion (ou de toute négation) en recommandant de n’être jamais pris dans les quatre propositions suivantes : cela est A – cela n’est pas A – c’est à la fois A et non-A – ce n’est ni A ni non-A. Or cette quadruple possibilité correspond au paradigme parfait, tel que l’a construit la linguistique structurale (A – non A – ni A, ni non-A (degré zéro) – A et non-A (degré complexe) ; autrement dit, la voie bouddhiste est très précisément celle du sens obstrué : l’arcane même de la signification, à savoir le paradigme, est rendu impossible. Lorsque le Sixième Patriarche donne ses instructions concernant le mondo, exercice de la question-réponse, il recommande, pour mieux brouiller le fonctionnement paradigmatique, dès qu’un terme est posé, de se déporter vers son terme adverse (« Si, vous questionnant, quelqu’un vous interroge sur l’être, répondez par le non-être. S’il vous interroge sur le non-être, répondez par l’être. S’il vous interroge sur l’homme ordinaire, répondez en parlant du sage, etc. »), de façon à faire apparaître la dérision du déclic paradigmatique et le caractère mécanique du sens. Ce qui est visé (par une technique mentale dont la précision, la patience, le raffinement et le savoir attestent à quel point la pensée orientale tient pour difficile la péremption du sens), ce qui est visé, c’est le fondement du signe, à savoir la classification (maya) ; contraint au classement par excellence, celui du langage, le haïku opère du moins en vue d’obtenir un langage plat, que rien n’assied (comme c’est immanquable dans notre poésie) sur des couches superposées de sens, ce que l’on pourrait appeler le « feuilleté » des symboles. Lorsqu’on nous dit que ce fut le bruit de la grenouille qui éveilla Bashô à la vérité du Zen, on peut entendre (bien que ce soit là une manière encore trop occidentale de parler) que Bashô découvrit dans ce bruit, non certes le motif d’une « illumination », d’une hyperesthésie symbolique, mais plutôt une fin du langage : il y a un moment où le langage cesse (moment obtenu à grand renfort d’exercices), et c’est cette coupure sans écho qui institue à la fois la vérité du Zen et la forme, brève et vide, du haïku. La dénégation du « développement » est ici radicale, car il ne s’agit pas d’arrêter le langage sur un silence lourd, plein, profond, mystique, ou même sur un vide de l’âme qui s’ouvrirait à la communication divine (le Zen est sans Dieu) ; ce qui est posé ne doit se développer ni dans le discours ni dans la fin du discours ; ce qui est posé est mat, et tout ce que l’on peut en faire, c’est le ressasser ; c’est cela que l’on recommande à l’exercitant qui travaille un koan (ou anecdote qui lui est proposée par son maître) : non de le résoudre, comme s’il avait un sens, non même de percevoir son absurdité (qui est encore un sens), mais de le remâcher « jusqu’à ce que la dent tombe ». Tout le Zen, dont le haïkaï n’est que la branche littéraire, apparaît ainsi comme une immense pratique destinée à arrêter le langage, à casser cette sorte de radiophonie intérieure qui émet continûment en nous, jusque dans notre sommeil (peut-être est pour cela qu’on empêche les exercitants de s’endormir), à vider, à stupéfier, à assécher le bavardage incoercible de l’âme ; et peut-être que ce qu’on appelle dans le zen satori et que les Occidentaux ne peuvent traduire que par des mots vaguement chrétiens (illumination, révélation, intuition), n’est-il qu’une suspension panique du langage, le blanc qui efface en nous le règne des Codes, la cassure de cette récitation intérieure qui constitue notre personne ; et si cet état d’a-langage est une libération, c’est que pour l’expérience bouddhiste, la prolifération des pensées secondes (la pensée de la pensée), ou si l’on préfère, le supplément infini des signifiés surnuméraires – cercle dont le langage lui-même est le dépositaire et le modèle – apparaît comme un blocage : c’est au contraire l’abolition de la seconde pensée qui rompt l’infini vicieux du langage. dans toutes ces expériences, semble-t-il, il ne s’agit pas d’écraser le langage sous le silence mystique de l’ineffable, mais de le mesurer, d’arrêter cette toupie verbale, qui entraîne dans sa giration le jeu obsessionnel des substitutions symboliques. En somme, c’est le symbole comme opération sémantique qui est attaqué.

Dans le haïku, la limitation du langage est l’objet d’un soin qui nous est inconcevable, car il ne s’agit pas d’être concis (c’est-à-dire de raccourcir le signifiant sans diminuer la densité du signifié) mais au contraire d’agir sur la racine même du sens, pour obtenir que ce sens ne fuse pas, ne se décroche pas, ne divague pas dans l’infini des métaphores, dans les sphères du symbole. La brièveté du haïku n’est pas formelle ; le haïku n’est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste. La mesure du langage est ce à quoi l’Occidental est le plus impropre ; ce n’est pas qu’il fasse trop long ou trop court, mais toute sa rhétorique lui fait un devoir de disproportionner le signifiant et le signifié, soit en « délayant » le second sous les flots bavards du premier, soit en en « approfondissant » la forme vers les régions implicites du contenu. La justesse du haïku (qui n’est nullement peinture exacte du réel, mais adéquation du signifiant et du signifié, suppression des marges, bavures et interstices qui d’ordinaire excèdent ou ajourent le rapport sémantique), cette justesse a évidemment quelque chose de musical (musique des sens, et non forcément des sons) : le haïku a la pureté, la sphéricité et le vide même d’une note de musique ; c’est peut-être pour cela qu’il se dit deux fois, en écho ; ne dire qu’une fois cette parole exquise, ce serait attacher un sens à la surprise, à la pointe, à la soudaineté de la perfection ; le dire plusieurs fois, ce serait postuler que le sens est à découvrir, simuler la profondeur ; entre les deux, ni singulier ni profond, l’écho ne fait que tirer un trait sous la nullité du sens.

Le paquet japonais selon Roland Barthes

par Éric Marty

Roland Barthes, dessin du 14 août 1975.

BnF, département des manuscrits. ZOOM : cliquer sur l’image

Dans la somptueuse évocation du Japon que déploie L’Empire des signes, le paquet occupe une place particulière, celle de faire transition entre le monde du quotidien (les baguettes, la nourriture, le pachinko…) et le monde de l’art (le Bunraku, le haïku, l’écriture…). Il est vrai que, dans un univers où les signes sont partout, ces deux mondes ne sont pas totalement séparés. Mais, ce n’est sans doute pas un hasard s’il y a tout de même des séries et si, dans ces séries, il y a des places, et sans aucun doute un ordre. Le paquet japonais appartient tout à la fois au quotidien (par son contenu) et au monde esthétique par cet art inouï qui a fasciné Barthes : art de faire, de concevoir des contenants sophistiqués qui, la plupart du temps, surpassent ce qu’ils contiennent.

Comme dans certains arts – par exemple la danse – tout est dans la manière, et rien, ou parfois si peu, dans le message : « […] cette enveloppe, souvent répétée (on n’en finit pas de défaire le paquet), recule la découverte de l’objet qu’elle renferme – et qui est souvent insignifiant, car c’est précisément une spécialité du paquet japonais, que la futilité de la chose soit disproportionnée au luxe de l’enveloppe. »

Le paquet japonais fascine Barthes parce qu’il est parfait. Mais qu’est-ce la perfection dans l’univers barthésien ? Tout d’abord, c’est une façon d’être là, c’est-à-dire une présence. Et cette présence, le paquet japonais l’affirme par la précision, la netteté, la matité de sa forme. D’une certaine manière alors le paquet troue l’espace où il est posé tout comme le bouquet japonais que Barthes admire, par-delà le symbolisme codé que tant de manuels savants attribuent aux fleurs, pour le sens des interstices, de la combinatoire, de la circulation de l’air. Ainsi, la perfection, c’est en second lieu l’autonomie : « l’enveloppe, en soi, est consacrée comme chose précieuse, quoique gratuite. »

Cette perfection n’est pas simplement de l’ordre de la technique (nouer, coller, plier, envelopper), elle porte en elle une métaphysique précieuse. Si le paquet est somptueux, alors son message pourrait bien être « Ne m’ouvrez pas ! », et dès lors c’est à un autre temps, le temps particulier du cadeau, que le paquet peut conduire, où l’on remet à plus tard le moment de le défaire : « comme si la fonction du paquet n’était pas de protéger dans l’espace mais de renvoyer dans le temps. »

Un temps admirable, celui de l’attente, de la délicatesse, du secret, où la curiosité de savoir est suspendue au profit d’un autre de plaisir que l’Occident néglige, où la contemplation est plus intense que toute possession.

ERIC MARTY

1. Les Nouveaux Chemins de la connaissance ;

En janvier 2010, Raphaël Enthoven consacrait une série d’émissions à Roland Barthes. L’une d’elle portait sur L’empire des signes.

Date de diffusion : 21 janvier 2010.

Invités : Eric Marty, professeur de littérature contemporaine à l’université Paris-Diderot, écrivain, essayiste et membre de l’Institut Universitaire de France, éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes

et Meiko Takizawa (chercheuse en littérature française associée au réseau Barthes).

2. Les chemins de la philosophie.

Date de diffusion : 23 octobre 2018.

A nouveau L’empire des signes. Eric Marty est cette fois l’invité d’Adèle Van Reth.

Roland Barthes est sémiologue, il étudie les signes, et le Japon est pour lui le pays du signe et de l’écriture. Pendant son voyage, ne connaissant ni le pays et ni la langue, il se retrouve entouré de choses qu’il analyse sans en connaître le sens, des signifiants et non des signifiés.

Suivons Roland Barthes à travers ce voyage à la découverte des tempuras, du théâtre Bunraku ou encore du jeu Pachinko...

Une lecture

La terre est une orange

D’un voyage au Japon, en 1970, Roland Barthes a rapporté un livre somptueux, à l’écriture ciselée et aux illustrations précieuses : L’Empire des signes. Un livre sur le Japon ? Barthes n’a pas cette prétention, trop sceptique quant à la capacité de l’Occidental à appréhender la réalité asiatique sans toujours « acclimater notre inconnaissance par des langages connus ». Ce qui l’intéresse, à partir de traits observés dans la rue, dans le théâtre, le graphisme, la nourriture, sur les visages, c’est de « flatter l’idée d’un système symbolique inouï, entièrement dépris du nôtre. » L’Empire des signes procure un dépaysement mental enthousiasmant.

Pour qui aime la cuisine japonaise, lire L’Empire des signes s’il ne se trouve pas un sushi-bar dans un rayon de dix kilomètres relève de la torture. C’est même dangereux : on risque tout simplement la noyade par hypersalivation.

Dans le Robert, il est dit que Roland Barthes « récuse la tentation de “scientificité” pour exalter la jouissance que le texte fait éprouver au lecteur, l’effet de “co-existence” qui en résulte et la “saveur” humaine, plus précieuse que le “savoir” même ».

N’exagérons rien, cependant : L’Empire des signes ne se lit pas comme un numéro de Cuisine gourmande. Loin de là. Mais cela en vaut la peine. Même quand on a l’impression de ne rien capter, il reste toujours cette part de l’écriture de Barthes qui — comme celle de Jacques Berque, peut-être — parle directement aux sens, à un sixième sens qui serait une intelligence obscure, proche de l’inconscient. Ce livre est une merveille, illustré de documents précieux, photos et dessins (dont certains rapportés par l’écrivain-voyageur suisse Nicolas Bouvier, grand arpenteur de l’Asie, mort au début de l’année 1998), notes manuscrites, calligraphie... (JPG)

Barthes prévient d’entrée : ceci n’est pas un livre sur le Japon. Il se méfie trop, il n’est pas assez dupe : « Il faudrait faire un jour l’histoire de notre propre obscurité, manifester la compacité de notre narcissisme, recenser le long des siècles les quelques appels de différence que nous avons pu parfois entendre, les récupérations idéologiques qui ont immanquablement suivi et qui consistent à toujours acclimater notre inconnaissance de l’Asie grâce à des langages connus (l’Orient de Voltaire, de la Revue Asiatique, de Loti ou d’Air France). »

Leur aspiration au dépaysement a souvent conduit les voyageurs occidentaux à faire violence aux pays visités, en plaquant leurs fantasmes sur la réalité locale. Leur quête, affirme Barthes, n’en reste pas moins légitime. Et si la solution consistait simplement à la dissocier d’un compte-rendu de la réalité ? De ne pas prétendre décrire les pays visités, mais simplement l’alchimie qui s’opère dans l’esprit du voyageur ? « L’auteur n’a jamais, en aucun sens, photographié le Japon. Ce serait plutôt le contraire : le Japon l’a étoilé d’éclairs multiples, ou mieux encore : le Japon l’a mis en situation d’écriture. »

Barthes poursuit, lucide et honnête : « L’Orient et l’Occident ne peuvent donc être pris ici comme des “réalités”, que l’on essaierait d’approcher et d’opposer historiquement, philosophiquement, culturellement, politiquement. Je ne regarde pas amoureusement vers une essence orientale, l’Orient m’est indifférent, il me fournit seulement une réserve de traits dont la mise en batterie, le jeu inventé, me permettent de “flatter” l’idée d’un système symbolique inouï, entièrement dépris du nôtre. »

Quête de sens

Ces traits, il les prend dans les faits les plus banals, les plus quotidiens : la langue, la nourriture, l’agencement de la ville — Tokyo —, le graphisme, le théâtre, les usages, les caractéristiques et l’expression des visages... Il en extrait un sens aussi riche que le jus d’une orange bien mûre. De la cuisine, il célèbre l’esthétique, le raffinement, la vitalité aérienne, la part belle laissée au choix et à la créativité de chacun. Un chapitre s’intitule « La nourriture décentrée ».

Extrait : « Entièrement visuelle (pensée, concertée, maniée pour la vue, et même pour une vue de peintre, de graphiste), la nourriture dit par là qu’elle n’est pas profonde : la substance comestible est sans cœur précieux, sans force enfouie, sans secret vital : aucun plat japonais n’est pourvu d’un centre (centre alimentaire impliqué chez nous par le rite qui consiste à ordonner le repas, à entourer ou à napper les mets) ; tout y est ornement d’un autre ornement : d’abord parce que sur la table, sur le plateau, la nourriture n’est jamais qu’une collection de fragments, dont aucun n’apparaît privilégié par un ordre d’ingestion : manger n’est pas respecter un menu (un itinéraire de plats), mais prélever, d’une touche légère de la baguette, tantôt une couleur, tantôt une autre, au gré d’une sorte d’inspiration qui apparaît dans sa lenteur comme l’accompagnement détaché, indirect, de la conversation (...). »

La périphérie dépayse. On vous l’avait dit.

"Le Texte Japon", de Maurice Pinguet : Pinguet, Barthes et le Japon

Par Elisabeth Roudinesco

Normalien, agrégé de lettres, ami de Roland Barthes, Maurice Pinguet (1929-1991) n’a écrit qu’un seul livre dans sa vie, La Mort volontaire au Japon, publié en 1984 (Gallimard), ce qui lui a valu une renommée internationale bien méritée. Car le seul ouvrage de cet auteur unique en son genre — qui passa plus de vingt ans au Japon en y jouant un rôle considérable pour la diffusion de la pensée française — est aussi un véritable chef-d’oeuvre : l’équivalent pour l’étude du suicide de ce que fut, en 1961, le livre de Michel Foucault sur l’histoire de la folie.

Loin de tout orientalisme mal fagoté, Pinguet partait de l’exemple du sepuku, propre aux samouraïs de l’époque féodale, pour se livrer à une exégèse sociologique, historique, structurale et psychanalytique de cette pulsion de mort spécifique à l’homme, présente depuis la nuit des temps dans toutes les sociétés, et qui consiste pour un sujet à vouloir être le maître de sa destinée et donc du passage de la vie au néant. Et il montrait combien, partout au monde, l’extension du savoir psychiatrique avait entraîné, à la fin du XIXe siècle, la dépréciation de cet acte considéré jusque-là comme l’expression de la plus haute des libertés.

Sans le moindre réductionnisme, Pinguet établissait d’ailleurs une hiérarchie entre les types de suicides : les uns meurtriers, destinés à faire disparaître les traces d’un autre meurtre (Hitler dans son bunker), les autres héroïques, cherchant à témoigner d’une rébellion contre un mode de vie insupportable ou une norme perverse. Voilà qui devrait intéresser les sociologues du travail.

Mais Pinguet fut aussi un conférencier, un enseignant et un témoin de son époque : entre rire, mélancolie, érudition critique et amour du même sexe. C’est pourquoi les textes ici réunis par Michaël Ferrier, grâce au soutien de Philippe Sollers, sont passionnants à découvrir aujourd’hui. On y trouve, outre de précieuses analyses des oeuvres de Camus, Claudel, Dostoïevski, Sade et Mishima, deux portraits savoureux de Foucault et de Lacan : les années d’apprentissage pour le premier, saisi sur le vif en 1950, l’homme en quête d’éveil pour le second, décrit comme un maître du Mondô (séance de zen).

Tous deux avaient en commun d’être de grands visiteurs du Japon. Mais l’un était un ascète épicurien, sarcastique et généreux, et l’autre un dévoreur de mots, jamais vaincu par aucun Œdipe, entre Dali et La Rochefoucault. Toutefois, c’est au Barthes de L’Empire des signes - à ce "texte Japon" - que Pinguet rend son plus vibrant hommage : "Le Japon de Barthes n’est pas seulement un objet de savoir (...) mais le lieu rêvé d’une autre vie, (...) l’utopie du désirable."

Le Monde des livres du 12.11.2009.

LE TEXTE JAPON de Maurice Pinguet. Introuvables et inédits réunis et présentés par Michaël Ferrier. Seuil, "Réflexion", 196 p., 18 €.

Signalons également Le Japon. La Barrière des rencontres, de Michaël Ferrier, éd. Cécile Defaut, 20 €.

[1] Cf. Roland Barthes, tel quel.

[2] Roland Barthes, Oeuvres complètes, tome III (1968-1971), p. 595.

Mais attention : ce qui intéresse Sollers dans Sur le matérialisme et dans tous ses écrits, ce n’est pas le Japon, mais la Chine. Cf. Jean-Michel Lou, Sollers et le Japon pdf

.

.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?