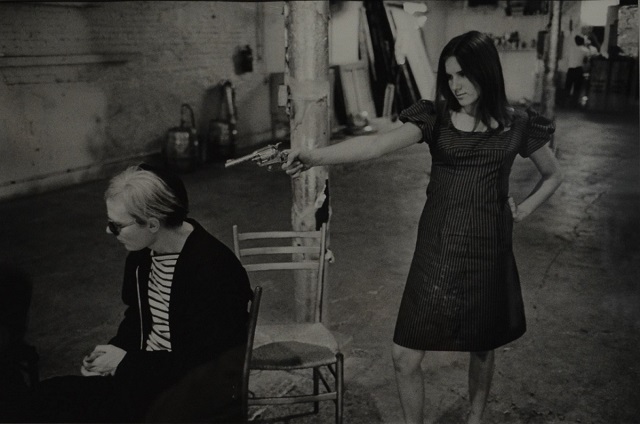

Coup de feu sur Andy Warhol à la Factory.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

Où est parti Andy Warhol ?, une série en cinq épisodes diffusée sur France Culture en juin 1990 dans le cadre de l’émission Les chemins de la connaissance.

Productrice : Christine Goémé

Réalisation : Gérard Brodin

Rediffusion : février 2017.

Philippe Sollers :

"Andy Warhol, c’est le seul peintre américain qui ait osé la figure"

Premier volet d’une série des "Chemins de la connaissance" intitulée "Où est parti Andy Warhol ?" et diffusée en 1990. Philippe Sollers dans ce premier entretien nous livre entre autres ses réflexions obscures et perçantes concernant la tentative d’assassinat contre Andy Warhol par Valerie Solanas.

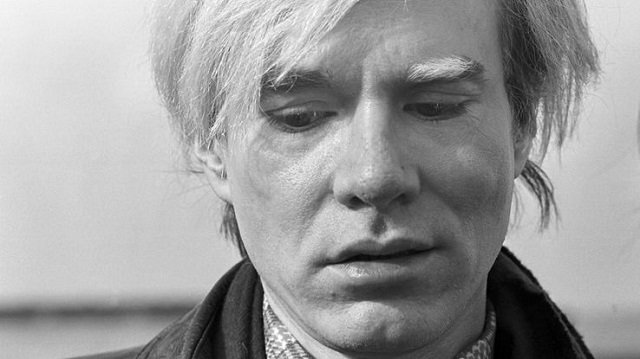

Andy Warhol en 1971 à Munich pour la première du film Trash de Paul Morrissey auquel il a collaboré.

Crédits : Lothar Parschauer/DPA - AFP. Zoom : cliquez l’image.

Dans ce premier entretien de la série "Où est parti Andy Warhol ?", Philippe Sollers se penche sur le cas warholien et estime que "c’est probablement le seul peintre qui ait déclenché une telle passion physique". Avec Warhol, "la peinture change complètement de nature".

L’écrivain dresse un parallèle entre d’une part, l’automutilation et la mort de Van Gogh et d’autre part la tentative d’assassinat puis la mort d’Andy Warhol à l’hôpital suite à une opération bénigne. Philippe Sollers tente d’analyser ce que signifiait cette volonté de tuer : "Si on met en question le spectacle, on risque en effet la mort." et de conclure en effet qu’Andy Warhol, "de toute évidence c’est le peintre qui a le plus réfléchi sur ce qui était en train de devenir son art".

Warhol à Pierre Restany :

"Je veux faire des films qui désacralisent les moments les plus communs de la vie urbaine"

Deuxième épisode de la série des "Chemins de la connaissance" intitulée "Où est parti Andy Warhol ?" et consacré au Chelsea Hotel de New-York et à la place singulière qu’occupait Andy Warhol au sein de la scène artistique effervescente du tout début des années 1960.

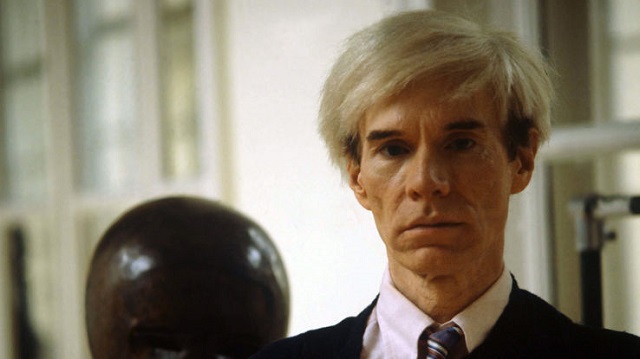

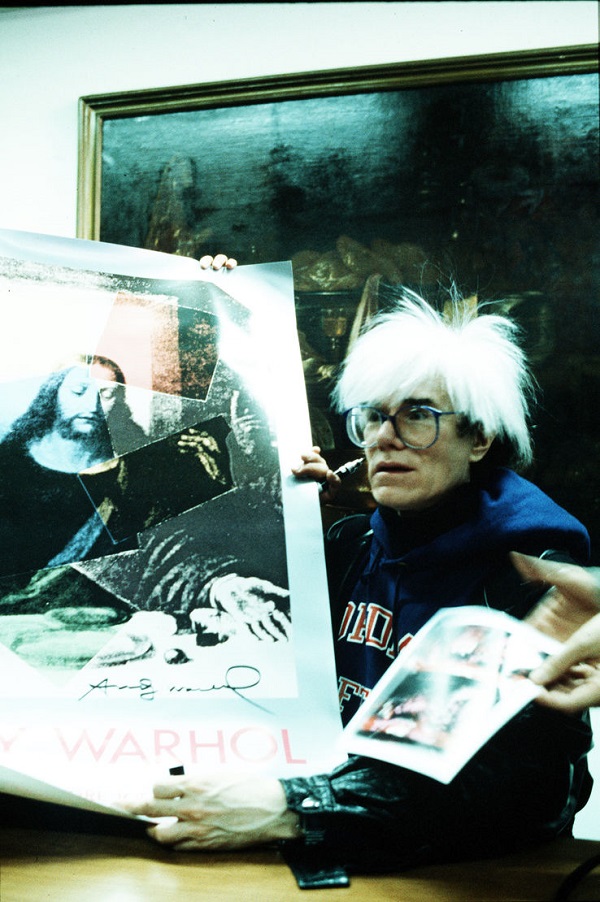

Portrait du peintre américain Andy Warhol vers 1986.

Crédits : Oliosi/Farabola/Leemage - AFP. Zoom : cliquez l’image.

Le critique d’art et galeriste Pierre Restany retrace l’histoire du célèbre Chelsea Hotel qui a vu passer tellement d’artistes. Il raconte moult anecdotes, comme celle concernant Christo qui "a fauché une porte du Chelsea pour faire une de ses œuvres".

Le théoricien du Nouveau Réalisme décrit l’évolution de la peinture américaine de cette époque foisonnante. Il lui semble "qu’entre 1961 et 62 [...] il s’est passé véritablement une sorte d’accélération de l’histoire à New-York." Il analyse alors l’arrivée de Warhol dans cet univers pictural, ses difficultés à partir de 1958 lorsqu’il voulut passer du design industriel à la peinture. Il fallut attendre 1961 et son exposition à New-York pour voir combien sa proposition artistique correspondait bien à cette fascination nouvelle pour les produits de grande consommation et pour les stars.

Dominique Noguez : "C’est un voyeur avant tout, Warhol"

Troisième opus de la série "Où est passé Andy Warhol ?" dans "Les chemins de la connaissance" diffusé en 1990 avec comme invité Dominique Noguez, spécialiste du cinéma expérimental.

Affiche pour le film The Chelsea Girls d’Andy Warhol sorti en 1967 et avec entre autres la chanteuse Nico.

Crédits : Kobal / The Picture Desk - AFP. Zoom : cliquez l’image.

Dans cet entretien, Dominique Noguez retrace l’évolution du cinéma d’Andy Warhol qui s’inscrivait certes dans la tendance de l’art minimal de son époque, mais Warhol "l’a fait de lui-même et souvent avec beaucoup plus d’éclat, il a été plus loin avec plus de génie."

L’écrivain et critique de cinéma explique en quoi "le cinéma c’est un moyen d’expression parfait" pour Warhol dont il rappelle son rejet du contact, et le cinéma justement "ça permet d’atteindre tout sans rien toucher." Dominique Noguez insiste sur le fait que le cinéma warholien c’est aussi "un cinéma très libre" dans une période où "New-York prend le relais de Paris".

Kiss

Kiss présente successivement huit couples – homme/femme, femme/femme, homme/homme – qui s’embrassent sur la bouche, probablement en réaction à la censure cinématographique imposée par le code Hays. Les prises de vues débutent à l’été 1963 et s’étalent sur plusieurs mois. On y retrouve la fascination de Warhol pour le motif de la répétition et ses variations. C’est l’un des premiers films réalisés par Warhol à la Factory. Cf. Baisers volés.

1963 64 ANDY WARHOL KISS TT.ogv from armando on Vimeo.

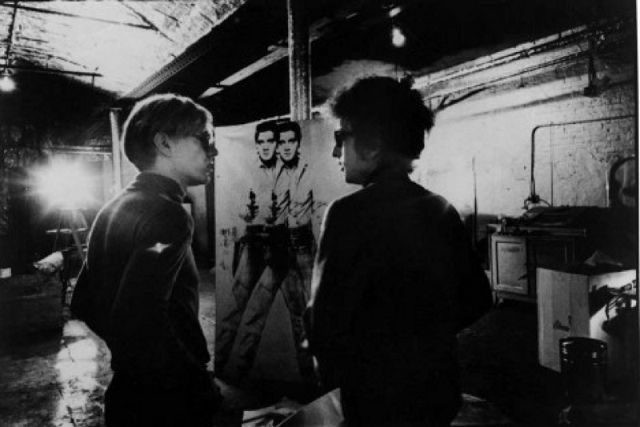

Andy Warhol, Test d’écran de Bob Dylan

Screen Test, 1965 [1]

Témoignages.

Le photographe Nat Finkelstein raconte : « Andy a donné à Bobby un de ses Double Elvis. Bobby fit peu de cas d’Andy. Le tournage et le pillage terminés, le gang Dylan s’est dirigé vers la porte, moi et mon Nikon sur leurs talons. Ils sont partis comme ils étaient entrés... "Bobby le Gamin" émergeant comme "Robert le Triomphant". Ils partirent après avoir attaché l’image d’Elvis au dessus de leur break, comme un cerf braconné hors saison. Beaucoup plus tard, Bobby m’a dit qu’il avait échangé le Elvis (qui vaut maintenant des millions) avec son manager Albert Grossman contre un canapé ! »

Warhol : « J’ai aimé Dylan, la façon dont il a créé un nouveau style brillant... Je lui ai même donné une de mes peintures d’Elvis. Plus tard, cependant, je suis devenu paranoïaque quand j’ai entendu des rumeurs disant qu’il avait utilisé l’Elvis comme un jeu de fléchettes. Quand je demandais : "Pourquoi a-t-il fait ça ?", j’avais invariablement des réponses par ouï-dire comme "J’entends qu’il sent que vous avez détruit Edie [Sedgwick]", ou "Écoutez Listen to Like a Rolling Stone — Je pense que vous êtes le "diplomate sur le cheval de chrome, homme" [2]. Je ne savais pas exactement ce qu’ils voulaient dire par là — je n’ai jamais beaucoup écouté les paroles des chansons — mais j’ai eu la teneur de ce que les gens disaient — que Dylan ne m’aimait pas, qu’il me blâmait pour les drogues d’Edie. »

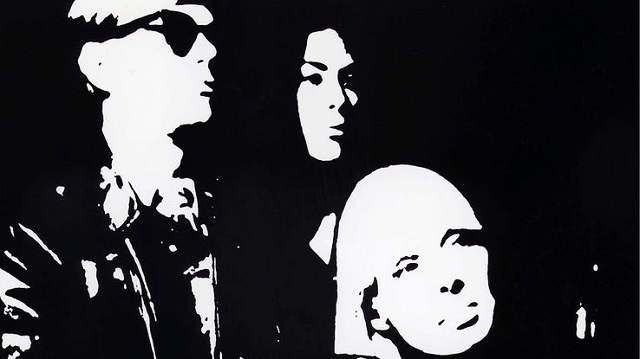

Andy Warhol et Bob Dylan devant les sérigraphies d’Elvis à la Factory.

Photo Nat Finkelstein. Zoom : cliquez l’image.

Pierre Bergé à propos d’Andy Warhol : "Il y a un côté proustien dans Andy"

Quatrième volet d’une série des "Chemins de la connaissance" intitulée "Où est parti Andy Warhol ?" et diffusée en 1990 avec comme invité Pierre Bergé. Il évoque la vie parisienne d’Andy Warhol qu’il a bien connu et met en avant ses origines européennes.

Musée d’art moderne Andy Warhol à Medzilaborce en Slovaquie.

Crédits : P.Matel C.C. Zoom : cliquez l’image.

Dans ce quatrième épisode, Pierre Bergé commence par revenir sur les "folies new-yorkaises" des années 60. Il dresse un portrait assez drôle et admiratif d’Andy Warhol qu’il nomme tout simplement "Andy". Il raconte cette anecdote concernant ses perruques qui se devaient être malgré tout réalistes : "Il en avait trois comme ça. Il avait une perruque cheveux courts [...] il avait deux autres perruques avec les cheveux un peu plus longs."

Pierre Bergé décrit ses vacances festives avec Warhol où "chacun voulait se montrer à Andy et se faire observer par Andy". Il nous décrit dans le détail l’appartement d’Andy Warhol rue du Cherche-Midi ou régnait dans le salon "une espèce de lumière constamment froide" qui "donnait une espèce de magie à ce lieu". Il évoque alors "le côté proustien" qu’il y avait chez Warhol : "Il est là, assis, il regarde, il observe et puis il écrit... il prenait des notes. Les notes c’étaient ses polaroids."

L’entretien se conclut sur les racines européennes, à savoir tchèques, d’Andy Warhol, "sa mère ne parlait pas l’anglais" rappelle Pierre Bergé. On entend aussi l’historienne d’art Pascale de Mezamat revenir sur les origines familiales de Warhol.

Guy Scarpetta au sujet d’Andy Warhol :

"Sa montagne Sainte Victoire s’appelle Marilyn Monroe"

Cinquième et dernier volet de la série des "Chemins de la connaissance" intitulée "Où est parti Andy Warhol ?" diffusée en 1990 avec l’essayiste Guy Scarpetta. Il livre son analyse sur la stratégie créative d’Andy Warhol face à la culture de masse et la reproduction industrielle appliquée à l’art.

Série "Marilyn Monroe, 1967" d’Andy Warhol exposée en mars 2010 à la Pinacothèque de Sao Paulo au Brésil.

Crédits : Nelson Almeida - AFP. Zoom : cliquez l’image.

VOIR

Dans cet entretien des "Chemins de la connaissance", Guy Scarpetta répond à l’idée fausse que Warhol serait "emblématique de la décadence ou la décrépitude de la peinture actuelle". Il insiste sur un phénomène majeur, à savoir que la peinture "devient un objet de spéculation" qui "a le même type de fonctionnement et d’existence qu’une action en bourse", et ceci induit que la peinture"n’est plus faite pour être vue". A ses yeux, Andy Warhol "ne peut pas être réduit au rôle de celui qui aurait précipité la débâcle."

Face au merchandising et à la propagation de la sous-culture, la réponse de Warhol est celle de la "surenchère", "en affolant le système de l’intérieur" et ce "jusqu’à tout transformer en images". Guy Scarpetta voit dans le procédé d’Andy Warhol de "l’insolence". L’essayiste donne également son point de vue sur une contre-culture qui servait plus à "mimer plus ou moins ironiquement" la société qu’à la "contester ou subvertir".

Dans cet entretien, on entend aussi la voix de l’artiste Rachel Laurent qui décrypte quelques toiles d’Andy Warhol en écho aux propos de Guy Scarpetta.

Crédit France Culture

Indexation web : Odile Dereuddre, de la Documentation de Radio France

Warhol underground

Centre Pompidou Metz, 2015.

Andy Warhol, Autoportrait, 1966. Encre sérigraphique sur toile.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

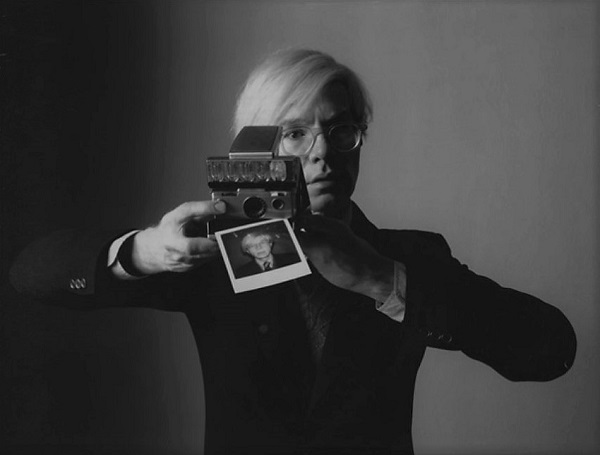

Andy Warhol et son polaroïd.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

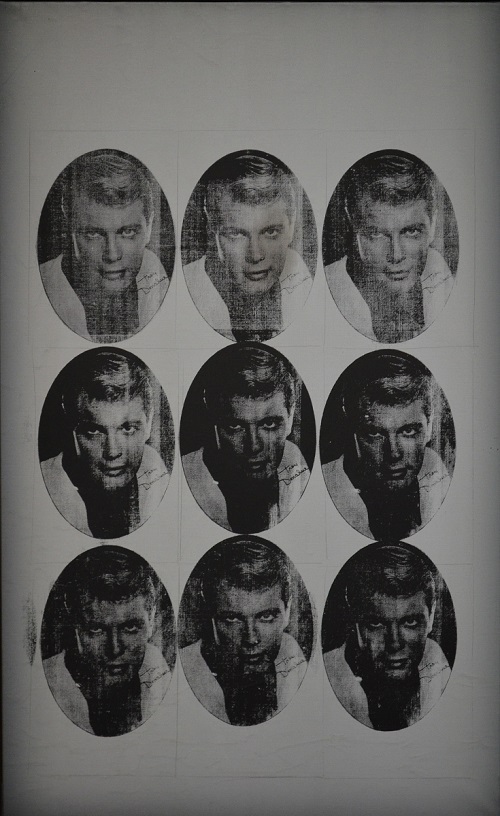

Andy Warhol, Troy [Donahue], 1962.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

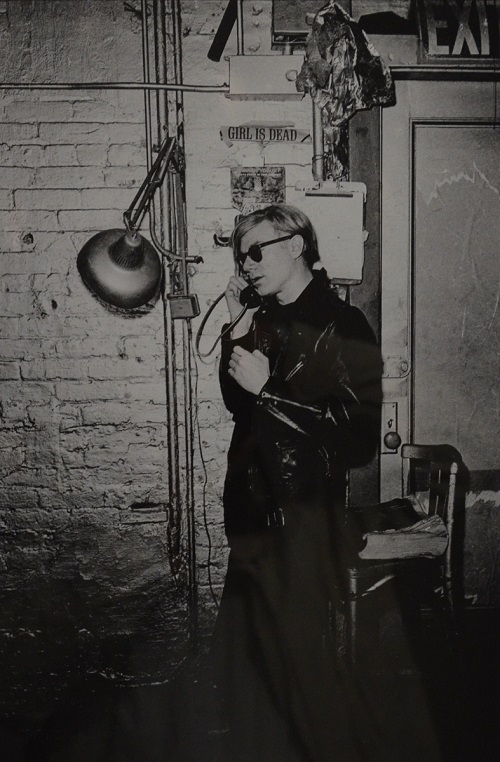

Andy Warhol.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

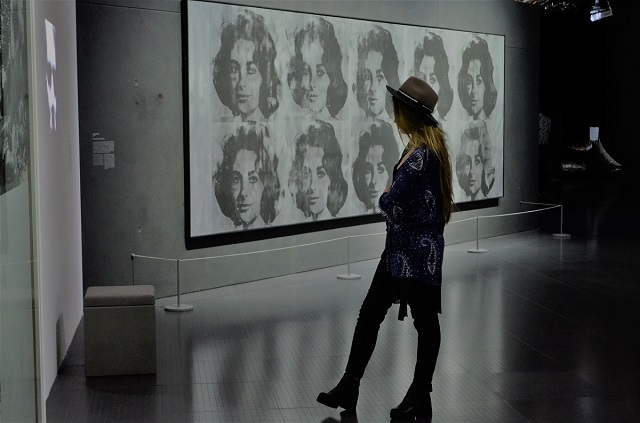

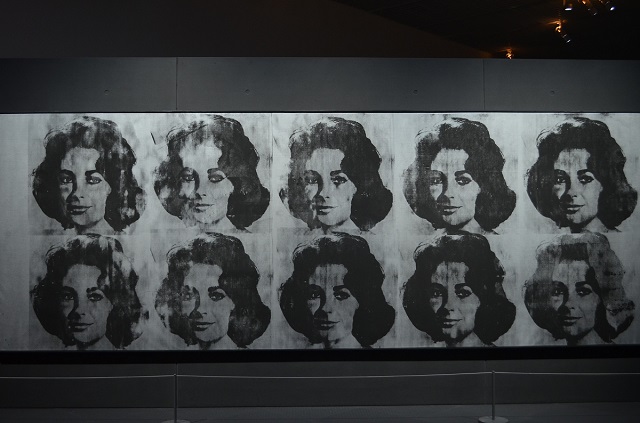

Centre Pompidou Metz. Andy Warhol, Ten Lizes, 1963.

Warhol underground. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

Andy Warhol, Ten Lizes, 1963.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

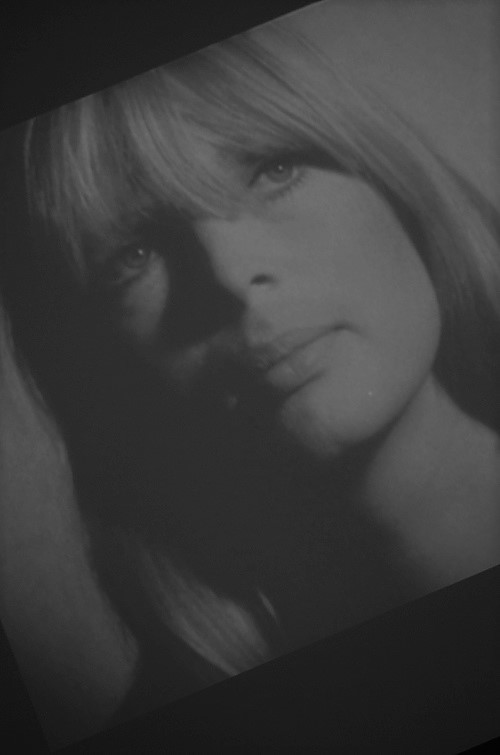

Andy Warhol, Nico, 1966.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

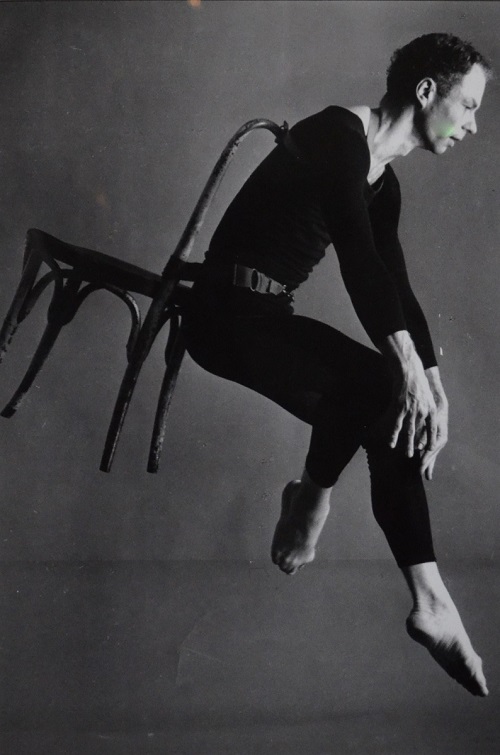

Andy Warhol, Merce [Cunningham], 1974.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

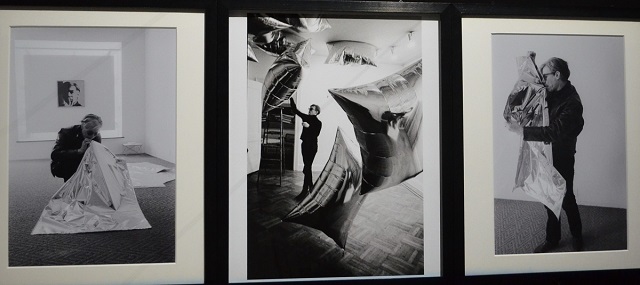

Andy Warhol préparant les Silver clouds.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

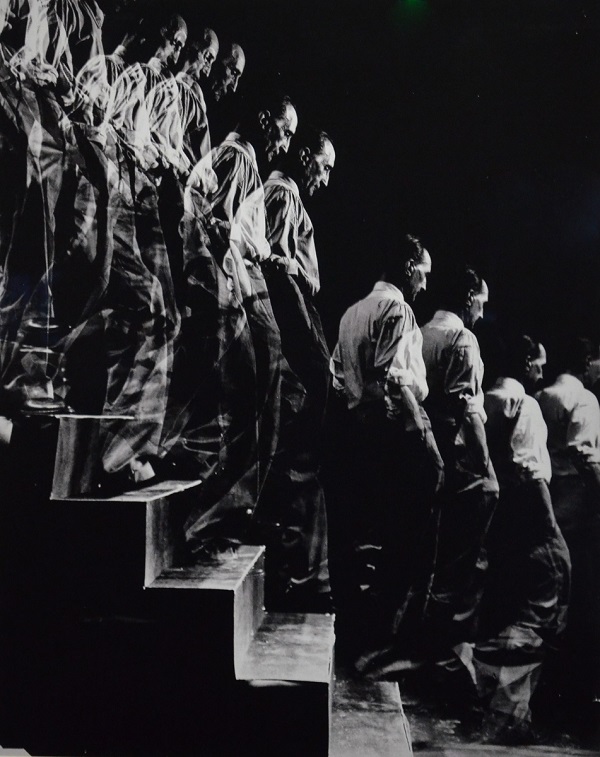

Eliot Elisofon, Marcel Duchamp descendant l’escalier, 1952.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

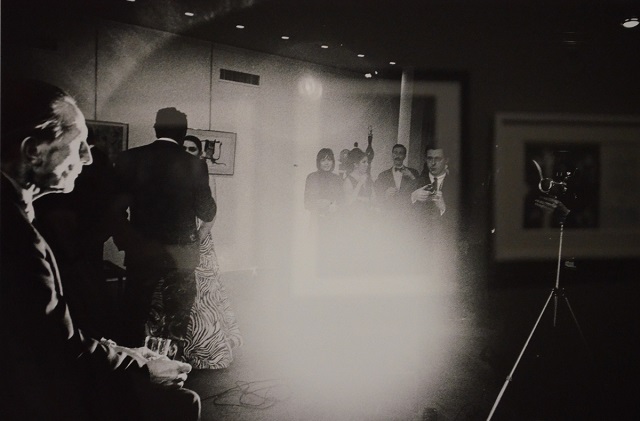

Nat Finkelstein, Marcel Duchamp filmé par Andy Warhol à la galerie Cordier et Ekstrom, 1966.

Warhol underground. Centre Pompidou Metz. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

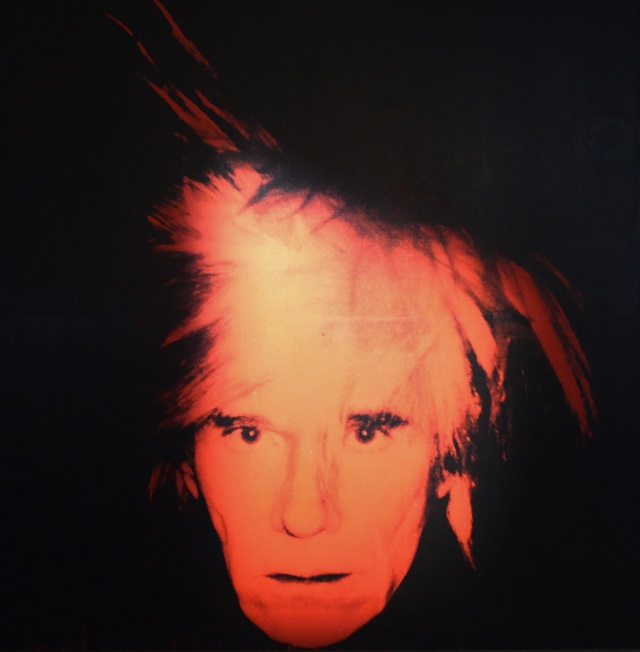

Andy Warhol, Autoportrait, 1986.

Acrylique et encre sérigraphique sur toile. Photo A.G., 10-09-15. Zoom : cliquez l’image.

Dossier Warhol Underground pdf

Vies et morts de Andy Warhol

Jean-Michel Vecchiet, 2005.

Icône, pape du pop art, Andy Warhol a marqué le 20ème siècle. Ce film lui rend hommage avec la participation exceptionnelle de Gérard Malanga, Ultraviolet, Billy Name, Peter Beard. Des images d’archives inédites d’un Warhol privé, des membres de la factory et du Velvet…

Le documentaire de Jean-Michel Vecchiet revient sur l’oeuvre multiforme de l’artiste américain en recueillant les témoignages de ses proches collaborateurs et en s’appuyant sur des images d’archives étonnantes. Andy Warhol, véritable icône du pop art, meurt à l’âge de 58 ans, le 22 février 1987 à New York. Pour lui rendre hommage, le réalisateur a choisi d’aborder le travail de la « superstar » à travers la diversité de son oeuvre…

[1] Les Screen Tests d’ Andy Warhol sont une série de portraits de films muets, réalisés de 1964 à 1966, consistant en des plans ininterrompus de plusieurs minutes d’habitués de la Factory, de stars, de célébrités, d’invités ou d’amis de Warhol. Le concept en sera repris par Gérard Courant dans ses cinématons (plan fixe muet de 3 minutes 20).

[2] Paroles de la chanson « Like A Rolling Stone » (avec traduction) par Bob Dylan :

« You used to ride on chrome horse with your diplomat

Tu chevauchais un cheval de chrome avec ton diplomate »

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?