LA MÉMOIRE OUBLIEE

Pour Dominique Rolin

Voici un beau texte, dont la signification du titre ne nous est donnée qu’à la fin, un texte sensible, pudique, que Philippe Sollers ne pouvait peut-être pas écrire. Pour Dominique Rolin par Jean-Luc Outers.

Lors de la sortie de son premier roman, un poète qui allait mourir peu après des atrocités de la guerre avait attribué son œuvre à un homme. C’est que le prénom de la romancière était indifféremment attribué aux deux sexes. Et le poète était loin d’imaginer qu’une telle violence romanesque pût sortir de la plume d’une femme. « Monsieur, vous avez, et vous seul, compris ce qui est la beauté de la création (…) Votre livre descend du ciel jusqu’à notre enfer... », lui avait-il écrit. Mais, appliquée à un cadavre étendu dans un cercueil de chêne, la question du sexe était devenue sans objet. Le corps s’apprêtait à retourner à la terre et à s’y confondre.

« Temps qui n’existe pas, je t’aime d’avoir bien voulu me garder. » Elle se maintenait, disait-elle, « dans une espèce de présent » sans passé, sans avenir comme si, à tout instant, elle avait le privilège d’embrasser ce qu’elle avait été et ce qu’elle serait. Et pourtant, le temps s’était arrêté pour elle, preuve qu’il existait bel et bien. Et si c’était lui, finalement, qui avait eu le dernier mot ? Les battements du cœur, la circulation du sang, la respiration avaient d’un coup déserté ce corps qu’ils avaient accompagné, nourri, propulsé durant près d’un siècle. « L’âme est la forme du corps », écrivait le philosophe de l’Antiquité. Elle n’avait jamais imaginé que son âme à elle prendrait son envol vers une quelconque éternité.

Dans l’église du Quartier latin, ils étaient nombreux à fixer le catafalque d’un œil incrédule. C’est qu’elle était la vie même et sa mort paraissait impensable. Elle n’aurait jamais cru à un tel rassemblement autour de sa personne, fût-ce à l’ultime moment, elle qui honnissait toute forme de rassemblement, cette dilution des êtres dans une sorte de dénominateur commun qui avait pour nom le social, « la marmite sociale », comme elle disait. Elle ne supportait que le tête-à-tête. « Je ne vois personne, à quelques rares exceptions près », proclamait-elle. J’étais conscient du privilège de figurer parmi ces exceptions. Comment ne pas se rappeler la montée des escaliers de l’immeuble rue de Verneuil, jusqu’au cinquième étage, exercice imposé à tout visiteur, avant que l’on y installe un ascenseur minuscule ? On atteignait l’appartement essoufflé, y compris les fleurs, récompensé par le sourire et le baiser de l’hôtesse qui nous accueillait sur le palier à l’heure dite. Robe de laine aux couleurs chamarrées, collier d’argent, bagues, boucles d’oreilles. Et déjà ce rire qui n’allait plus nous quitter. « Et toi, comment ça va ? », me demandait-elle, pressée d’entamer une conversation que nous aurions interrompue la veille, vaincus par le sommeil. Elle connaissait ma vie, je connaissais la sienne, commencée il y a si longtemps déjà. Nous ne parlions à peu près de rien d’autre que de ce qui en constituait le fil tortueux. Le reste nous semblait sans importance.

Au premier rang de l’assemblée, celui qu’elle appelait Jim dans ses romans semblait figé dans la contemplation silencieuse du cercueil rivé sur son amour. Il avait transmis quelques notes au prêtre officiant sur la vie et la personnalité de la défunte. « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels », dit celui-ci en commençant son homélie. Cette citation de Spinoza, que certains appelaient « le Juif de La Haye », éclairait l’origine de la défunte pourtant convertie au catholicisme. Sa foi resterait inébranlable jusqu’au bout. Comment s’accrocher au bonheur, qui serait la quête effrénée de sa vie, sans un dieu protecteur ? Elle avait éprouvé le besoin de se faire baptiser vingt ans auparavant dans cette même église du Quartier latin. Jim s’en souvient. Il était son parrain. Elle faisait ses prières presque chaque jour. Dans le corps-à-corps avec l’écriture d’un livre jusqu’à son terme, il lui arrivait de citer ce dicton : « Si Dieu me prête vie. » Y aurait-il un dieu des écrivains, celui qui dispenserait pensée et grâce propulsant l’encre sur le papier ?

Elle apparaissait dans les romans de Jim sous divers noms, Ingrid, Dora et quelques autres. A vingt-deux ans (elle en a le double), sa rencontre avec elle le sauva de la « grande tentation du suicide ». En elle, toujours, il voyait la beauté. « Je la regarde. La beauté, en réalité, est une bonté vive, profonde, tendue comme il faut, marquée par la douleur. » Elle était pour lui la Fée : « lumière intérieure, effet d’irradiation, sensualité, peau, bijoux, extraordinaire impression de confort et de repos que donne la beauté indifférente à elle-même (…) Elle va partir en riant dans un carrosse, mais je la retrouverai. » Ou encore : « (...) nous plongeons dans le crépuscule des ruelles, nous allons et j’aime ta beauté si extraordinairement accordée à la matière qui se déploie ainsi par nous et à travers nous, ta beauté, tes yeux ouverts, ta beauté », lui écrivait-il. Ils s’étaient écrit près de dix mille lettres, presque une chaque jour depuis le commencement de leur amour. « Une des plus belles femmes qui aient jamais existé », avoua-t-il dans un livre où il se laissait aller-à raconter sa vie. Même l’âge n’avait pas altéré sa beauté que renvoyaient comme un reflet son visage, ses yeux, ses lèvres, une beauté de l’âme. « Un corps savant et gracieux sauvé de la corruption générale, contre laquelle on ne peut et on ne pourra jamais rien », dira-t-il. Pas même le temps qui use. Qu’advient-il de la beauté des corps une fois que l’âme s’en est allée ? Du visage surtout, là où réside « le secret d’un être ». Elle avait été bouleversée par les visages peints par les primitifs flamands, dont le mystère et la grâce, traversant les siècles, à leurs modèles. Des visages, elle en avait dessiné, y compris le mien, « un visage à la fois de l’enfance et de la brutalité », m’avait-elle confié. Les portraits de Jim, entassés dans un grand carton vert, ne se comptaient plus.

Sur le destin de son corps sans vie, elle n’avait laissé planer aucun doute : « Brûler un corps est un crime aussi laid que théâtralement comique (...) Non, rien ne vaut le sommeil en terre, oui, la bonne et riche terre. C’est ce que j’ai souhaité pour ma part, un cimetière de haut niveau, pelouses bien ratissées, fleurs, monuments stupides, oiseaux vifs, juste ce qu’il faut pour que l’oubli s’installe avec sobriété ; je me transformerai sans hâte en compost (comme disent les jardiniers). » On prit donc le chemin du Père-Lachaise. Le caveau familial semblait l’attendre depuis toujours. Sur la pierre, on pouvait lire des noms, à peine effacés par le temps, comme Esther, sa mère, ou Judith, Rachel, ses tantes, aucun doute sur l’origine de la branche maternelle. Du beau monde, mine de rien, qui sur sa route avait croisé Baudelaire et Rodin. Judith, femme libre et indépendante, l’avait prise sous son aile dès les premiers soubresauts de l’écriture, une forme de compagnonnage qui commença dans l’appartement de la place de Füstemberg où l’aînée reçoit sa protégée qui, fuyant Bruxelles, vient d’abandonner mari et enfant pour s’installer à Paris et se consacrer à l’écriture. Judith dont la correspondance amoureuse alimenta les romans de sa nièce. Judith, encore elle, à qui elle succéda au jury d’un grand prix littéraire avant de s’en faire éjecter pour son indépendance d’esprit qualifiée de provocation publique. Elle s’était rendue indésirable aux yeux de l’institution littéraire devenue un carcan qui l’empêchait de respirer. Dans les bras de Jim, au contraire, tête renversée, cheveux au vent, elle respirait à pleins poumons ce quelque chose d’indéfinissable et grisant qui avait pour nom liberté.

Et pourtant tout avait commencé sous le signe du désastre, de la dislocation. Son père ne la supportait pas. « Toi, tu n’es pas ma fille ! Ton frère et ta sœur sont mes enfants, mais toi tu es horrible, ta lèvre pend, tu louches, tu as l’air d’un singe ... », lui disait-il. Au-dessus de son berceau de bébé, il grognait comme un chien, ce qui la faisait hurler de terreur. Sa mère qui lui a raconté cette scène l’implorait de cesser, mais il continuait. Bibliothécaire au ministère de la Justice, il déambulait parmi les codes, les traités de doctrine et les ouvrages de jurisprudence. Alors que sa fille aînée est en pleine adolescence, il s’éprend d’une étudiante - on l’imagine lui apportant le code pénal à sa table de travail à la bibliothèque -, quitte le foyer familial, menace ses trois enfants « de leur brûler la cervelle ». Dans un roman où elle met son père en scène, elle lui fera dire : « Au fond (...) qu’est-ce que le mariage ? Un simple changement de mère. » Et la famille, un enfer ? Elle commençait à se poser la question. Ce père, en tout cas, elle ne voulait plus le voir. Douze ans sans se parler avant qu’ils ne se réconcilient. A quoi bon tant de haine ? Ils s’écrivent chaque semaine jusqu’à cette dernière lettre : « Tu vis à Bruxelles, ma ville natale. Tu auras 91 ans le 16 septembre prochain, mais rien ne dit que tu atteindras vivant cette date : c’est à la fois très loin et très près. Tu es toujours là. Mais tu es déjà légèrement ailleurs. »

La mère, Esther, soumise, effarée, protectrice, prisonnière des tabous et des codes bourgeois de son milieu. Professeur de diction, ce qui signifie, en clair, apprendre à détacher chaque syllabe en ouvrant grand la bouche, à éviter les fautes syntaxiques, les accents et les belgicismes, bref à maîtriser au mieux l’usage social de la langue. « Ma mère appartenait au XIXe siècle. C’était une sorte d’ogresse. » Elle reprochait à sa fille d’avoir traîné dans la boue le nom familial par le seul fait d’avoir été enceinte en dehors du mariage. Quand la fille, fuyant la Belgique, s’installera à Paris, la mère lui écrit : « Reviens, ta chambre de jeune fille est prête. » C’est encore elle qui jubile en observant sa fille brûler les lettres de son mari alcoolique dans le jardin de la maison familiale. Mère et fille, réconciliées dans la mort, reposeraient désormais côte à côte.

Et le lieu de ce drame familial où l’on se déchire ? Une maison isolée à l’orée de la forêt de Soignes au bord d’une rue pavée qui semble la relier au monde des vivants. Une maison de brique, percée de fenêtres donnant sur la forêt, « ruinée, pimpante, frappée de soleil, de pluie, givrée, pourrie... ». Pour aller à l’école, il faut traverser un bois, vaincre des peurs subites, presser le pas, courir parfois. Pas une lumière, la nuit, l’obscurité est totale. Dans la maison s’agite un théâtre d’ombres, « un corps à cinq têtes », deux adultes, trois enfants. Le matériau est là. Tout est en place pour que commence une descente vertigineuse à l’intérieur du moi. « Il est un monstre. Nous sommes des monstres et toi aussi, tu en deviendras un à ton tour », s’écrie le double de la narratrice dans son premier roman qui a pour cadre cette maison hantée. « Au fond, nous sommes tous des monstres, les humains », m’avouera-t-elle un jour dans un grand éclat de rire. « Tes personnages aux noms singuliers sont conduits avec une rare méchanceté : le père fouette ses enfants qui passent leur temps à se gifler et se cracher à la figure, à la fois unis et déchirés à l’intérieur d’un nid de famille duquel on ne peut fuir (...) Ils se haïssent autant qu’ils s’adorent. Ils ne se regardent jamais. Ils sont uniquement sauvés de leurs obsessions par la permanence d’une fantasmagorie ténébreuse qui les autorise à flotter au long des jours et des nuits », écrit-elle dans une lettre imaginaire qu’elle s’adresse en avant-propos de la réédition de ce premier roman.

Fuir au plus vite cette maison de fous. Il y eut alors la rencontre avec le poète raté, comme « il en naît un toutes les vingt-quatre heures » en Belgique, qui se prenait pour Edgard Poe, avec « son côté étrange, vampirique et sombre ». Elle avait tenu à me montrer les étangs des Enfants noyés, à l’orée de la forêt de Soignes, pas très loin de la maison familiale, et le pont en bois qui les enjambait. C’est là précisément qu’elle avait donné son premier baiser à celui qu’elle continuerait d’appeler le « poète raté ». Il y eut très vite la naissance d’une-fille, les hurlements de la mère, puis le mariage. L’exode en bicyclette sur les routes de France pour échapper à la barbarie nazie. Et puis les injures, l’alcool et à nouveau l’enfer « beaucoup plus terrible que l’enfer familial ». « Les Enfants noyés », elle y avait songé bien plus tard après l’abandon de sa fille. Ce premier mariage, une noyade générale à laquelle elle avait échappé de peu.

Même s’il entendait s’acharner sur elle, en faire une proie docile, il était dit que le malheur glisserait sur sa peau comme sur une carapace. « ...je m’en suis sortie parce qu’à la base de tout ça, il y a chez moi, qui est comme une sorte de tronc d’arbre, la volonté et le goût du bonheur », m’avait-elle dit. Elle aimait cet entassement de ruines peint par Cézanne, « d’où émergent des chances de vie ». Elle avait le don de transformer un ratage absolu en opportunité offerte par la vie même. Du bonheur, elle en parlait comme d’un instinct, d’une ascèse. Friand des oxymores, Jim évoquait le « bonheur sur fond noir ». Le bonheur opposé au goût morbide pour le malheur. « Beaucoup de pourquoi au malheur, pas de pourquoi au bonheur », écrivait-il. Elle avait fait sien ce dicton en le renversant : « Cruauté bien ordonnée commence par soi-même », désignant par là tous ceux qui, consciemment ou non, avaient fait le choix de tourner le dos au bonheur. Elle, au contraire, en avait la vocation. Le bonheur : sa religion, encore une, dont elle s’était décrétée la vestale.

Le livre sur amazon.fr

« Il faut savoir descendre très au fond de soi-même et rejoindre cette espèce de merveille infinie qu’est le bonheur de vivre », m’avait-elle dit. Tel était le secret. « Qu’est-ce que vivre sinon aimer ? Qu’est-ce qu’aimer sinon écrire ? Qu’est-ce qu’écrire sinon repérer, au-delà des spasmes de la difficulté, de l’impuissance et de la peur, ce qu’on sait par intuition dès la naissance ? » C’est en se remémorant « trente ans d’amour fou » avec Jim qu’elle avait découvert sous sa plume ce qui lui apparaissait comme une évidence. « Terminer mon livre, je ne pense qu’à ça, c’est-à-dire à Jim. » C’était l’écriture, donc l’amour, qui sonnait l’heure du réveil chaque matin à six heures alors que les rêves de la nuit, à peine dissipés, flottaient encore dans la chambre et qu’il était l’heure de les attraper comme des papillons. Pas de temps à perdre : prendre son bain, son petit déjeuner, faire son lit et enfin rejoindre sa table de travail, rituel ordonné, militaire, chaque jour identique. L’encre, le stylo, le papier attendent sur la table que s’enclenche la lente mécanique de l’écriture. Ne l’abandonner qu’une fois la page écrite : « J’ai fait ma toilette, la page du jour est écrite. J’ai des forces à revendre. » L’appartement se transformait en atelier, en poste d’observation d’où le monde s’ouvrait à elle. Il lui suffisait de s’appuyer sur l’accoudoir de la fenêtre pour y observer la rue, le voisinage, les passants comme d’un mirador ou d’une loge de théâtre et, de là, rêver et revoir la maison de l’enfance, les visages aimés, le pays natal qu’elle appelait « l’autre pays » ou Venise, qu’elle appelait « la ville étrangère », où, deux fois par an, elle se transportait avec Jim. « La lanterne magique de la ville étrangère est constamment allumée en différé depuis ma fenêtre-accoudoir. » Dans cette pose, éclairée par la fenêtre, elle est un tableau de Vermeer. Jim revoit leur découverte de Venise en vaporetto par le Grand Canal. C’est l’éblouissement. Ils déposent leurs valises sur la place Saint-Marc, muets et pétrifiés l’un et l’autre. Ne pas en croire ses yeux, l’expression leur apparaît soudain dans sa lumineuse clarté. Plus tard, il lui dédie son livre sur Venise, un dictionnaire amoureux : « Pour la Grande Petite Jolie Belle beauté ».

Jim, il ne serait bientôt plus question que de lui dans ses livres qui s’étirent comme un long journal amoureux. Il lui téléphone tous les jours, de Paris, de New York, de Londres, de Rome, de Madrid, de Prague... Il se confond avec le monde, il est le monde. « Un Dieu protecteur vivant, un Dieu de chair, d’or, d’âme, d’intelligence, de bonté, et qui m’enveloppe complètement », m’avait-elle confié. Il arrivait que nos conversations soient interrompues d’un bref appel téléphonique. « C’est lui », me soufflait-elle comme pour me faire part d’un secret, sans jamais citer son nom. Parfois elle fixait l’heure où ma visite devait impérativement prendre fin, signe que Jim n’allait pas tarder à pénétrer dans l’appartement, dont il possédait les clés. Il m’arrivait de le croiser dans les escaliers, quelques fleurs à la main, ce personnage romanesque « exquis et grandiose » qui se révélait brutalement un être de chair et d’os : « Il est à moi sans être mien, je suis à lui sans être sienne, il le sait, je le sais, tout va bien. Aimer Jim, c’est aimer le monde et son obscure, abominable et superbe totalité. » N’y aurait-il d’amour que secret ? Ils le pensaient l’un et l’autre. Faire l’amour, depuis la nuit des temps, se fait à l’abri des regards. Mais s’aimer tout court ? Les amants sont l’opposé des « drogués du social ».

Jim : « Ils voyagent et ne bougent pas, ils fuient et sont retranchés sur place, ils se lavent, s’habillent, se déshabillent, et c’est comme s’il ne se passait rien. Ils sont dans le rien, le néant les aime... » Ou encore : « Pour vivre cachés, vivons heureux. » Bref, « l’amour ne peut être que clandestin, c’est sa définition ». Cette clandestinité, un mot qui fait penser à la contrebande ou à la résistance, avait volé en éclats lors d’une émission de télévision où l’animateur les avait invités ensemble avant de révéler à la face du monde : « L’homme que vous aimez depuis quarante ans, c’est Jim... et Jim est à côté de vous, c’est... » Et, fier de son coup (de son scoop ?), il avait prononcé le vrai nom de Jim, c’est tout juste s’il n’avait pas épelé chacune de ses lettres, anéantissant d’un misérable coup de projecteur la frontière invisible séparant le réel de la fiction. Elle avait vécu cette séance comme un rapt où quelque gangster cagoulé l’aurait enlevée d’un monde imaginaire où reposait son amour.

Jim ne pouvait se faire à l’idée qu’elle n’était plus là, alors que son corps, à quelques mètres de lui, lévitait au centre de la cérémonie. Tout ce qui se disait sur. et autour d’elle, elle l’entendait, il en était convaincu. L’ouïe, ce sens qu’elle avait si aigu, toujours en éveil, jusqu’à capter dans un café des conversations lointaines, ne pouvait s’évanouir comme ça, par un coup de baguette magique, sous prétexte que la grande faucheuse était passée par là. Jim le pensait. Il attendait que du cercueil surgisse un immense éclat de rire qui éclabousse l’assemblée et que celle-ci, interloquée puis prise de panique, se disperse dans le quartier sans demander son reste. Une dernière blague pour la route. À moins que ce rire, il n’y ait que lui pour l’entendre, un rire qui se distinguait de tous les autres, « Je n’ai jamais entendu quelqu’un rire comme ça, d’une seule coulée, cascade de gorge venant de derrière la tête, un rire de dos, retourné, de-profil, du bas et du haut, un vrai rire de joie sans raison, un rire pour être présente, simplement, et que tout le reste s’en aille. » Il n’y avait aucune raison, fût-elle impérative, que cela s’arrête. Une certitude : ce rire ne le quitterait jamais. Il resterait amarré en lui dans une zone indéfinie du cerveau, prêt à surgir à tout instant, même et surtout aux pires moments de son existence. Un fou rire répondant aux excès de l’horreur. Le rire sort intact de l’enfance. Tout le reste s’altère, s’abîme, vieillit. « En fait les écrivains sont des enfants, de grands enfants, dont l’innocence est radicalement préservée », avait-elle écrit. Écrivains, ils l’étaient l’un et l’autre et se délectaient de tremper leur stylo dans l’encre du rire.

A moins qu’au milieu d’eux elle ne dorme du plus profond des sommeils ? Qui n’a fait ce cauchemar d’être enterré vivant ? Et peut-être était-elle en train de rêver, couchée sur un nuage, elle qui n’avait cessé de le faire ? Mais qui les transcrirait désormais, ces rêves qui peuplaient ses livres ? Quel dommage qu’il n’y ait pas place pour deux dans ce cercueil, songeait Jim, lui qui tant de nuits avait sommeillé à son côté. Des cercueils jumeaux, il faudrait l’inventer, pour le sommeil éternel. Elle avait rêvé d’un « sarcophage à deux places ». « Une femme qui tolère votre sommeil fait mieux que vous aimer, elle vous pardonne d’exister », avait-il écrit. Lui l’observait plonger dans le sommeil « avec une détermination nette, comme si elle rejoignait un continent perdu personnel, île, grotte, sable fin mental ». Pour éclaircir le mystère de l’amour, il suffit de partager le sommeil de l’être aimé et de plonger de concert dans la nuit comme dans une eau bienfaitrice. Les corps endormis entretiennent d’insondables connexions. Ensemble ils se remuent, se rapprochent ou s’éloignent, se touchent ou s’écartent, s’entrecroisent, bref, ils se parlent à leur manière. Les odeurs, qui sait, le sang même, s’imprègnent, se mélangent, font ensemble ce voyage de la nuit où les corps lentement chassent les relents du jour pour se parer de la langueur odorante du sommeil.

Jim : « On parle trop, même en ne disant rien, le silence à deux est un art. » On nous apprend à parler dès le berceau, mais on ne nous a jamais appris à nous taire. Il y a une peur du silence qui n’est que la peur de se retrouver face à soi. La rêverie, la

création ne s’éprouvent que dans le silence. Comme l’amour dont la connivence serait le langage, connivence qui signifie cligner de l’œil. « N’aie pas peur, je suis là. » « Juste avant de quitter la ville étrangère, il m’avait dit de sa voix sourde, légère, enflammée : le silence partagé est un don de Dieu. » Les mots viennent-ils lu plus profond du silence ? « Ils jaillissent à l’intérieur de ma tête avant que je ne les écrive ». disait-elle.

Et la musique ? Et si la musique était la forme achevée du silence ? Jim : « Pour savoir où on en est avec quelqu’un, il suffit d’écouter de la musique ensemble. » Elle ne pensait pas autrement : « Écouter de la musique ensemble, c’est comme si on marchait à deux... La marche, la musique sont deux manières d’avancer dans le temps. » Voilà pourquoi la musique, elle ne pouvait l’écouter qu’avec Jim. Les cinq dernières sonates de Haydn, interprétées par Gould, ou les partitas de Bach, les sarabandes de Mozart ou encore la voix d’Alfred Deller chantant Purcell, et il n’en fallait pas plus pour que le silence les enveloppe comme un cocon protecteur. La fête dans le silence. « La Fête, c’est être deux (Jim et moi). »

Et pourtant il faut bien qu’un moment tout cela s’arrête. La fête éternelle, est-ce que cela existe quelque part ? Lentement le corps vacille. Son centre de gravité oscille. Rien de brutal mais un dérèglement à peine sensible. La mémoire d’abord, tout commence et finit par la mémoire qui était la matière tangible de ses livres. On la palpait, on la humait à chaque page. « Écrire, quelle boucherie ! J’ai tailladé dans la masse de mes souvenirs : c’est un travail minutieux et sanglant... » Ou encore : « Pour l’auteur, le fruit véritable du travail, c’est la préparation à ce travail, c’est le matériau perdu d’avance, le temps gâché, les déchets de la pensée, les intervalles de l’espoir, des passions, bref tout ce que l’on sera amené par la force des choses à jeter dans cette espèce d’immense terrain vague que représente pour chacun de nous la mémoire oubliée ».

Écrire, pour elle, ce n’était rien d’autre que d’avancer « dans le fatras de la mémoire oubliée. » La mémoire est volatile, « elle se présente, elle arrive comme ça par bouffées, et souvent d’une façon tout à fait inattendue, on ne sait pas quand elle va venir, on oublie... Quand on dit : les trous de mémoire (...) la mémoire souvent se réfugie dans un trou, et quand elle veut ressurgir, elle le fait contre vents et marées... »

Ce trou, elle avait fini par tomber dedans, une chute vertigineuse. Même ce qui ne pèse rien, la mémoire et sa perte, s’accélère selon les lois de la pesanteur. Quand nous nous téléphonions, chaque semaine, il suffisait que je dise « c’est moi » pour qu’elle reconnaisse le son de ma voix et que la conversation s’enclenche sur des personnages, des scènes, des petites histoires qui sont le lot du quotidien. Jusqu’au jour, redouté entre tous, où elle me demanda qui était, comme on dit, à l’autre bout du fil. Je déclinai mon prénom, puis mon identité complète. Elle répéta lentement ce prénom, que je n’étais pas seul à porter, ajoutant qu’elle ne connaissait personne de ce nom-là, que mon appel était probablement une erreur. Le nom de cette maladie qui, méthodiquement, détruit les centres vitaux du cerveau, en commençant par le siège de la mémoire avant de s’attaquer au langage même, m’apparut dans toute son indicible horreur. Je reformai son numéro le lendemain matin à la même heure, terrorisé. Il n’y eut pas de miracle, je n’existais plus pour elle. J’avais entendu sa voix - mais était-ce encore la sienne ? - pour la dernière fois. J’étais rayé de son cerveau. Sur mon nom, il y aurait désormais une croix. Comme sur le sien, bientôt, inexorablement, car que reste-t-il d’un être humain dépouillé de sa mémoire et des mots pour désigner le monde, surtout s’il est écrivain et que dès le matin il part à leur cueillette, traversant des eaux tumultueuses, des rues désertes et des champs de fleurs ?

- Photo Carlos FREIRE

Jim, le premier, avait compris que quelque chose s’achevait là dans la confusion et le silence forcé. Il continuait à se rendre chaque jour chez elle, à fermer sur lui la porte de l’ascenseur minuscule où en riant ils se pressaient l’un contre l’autre, à pousser sur le bouton du cinquième étage, à tourner la clé dans la serrure de l’appartement. Les fleurs, il ne voulait pas renoncer aux fleurs, faire comme avant, comme si de rien n’était, et, à peine entré dans l’appartement, il l’embrassait, remplissait un vase d’eau, et mettait un disque sur le phonographe. Une musique légère, bondissante, Mozart, envahissait la pièce, remplissait l’air du bonheur d’autrefois. On entendait l’aiguille labourer les sillons du disque noir. Il y avait toujours un moment de Cosi fan tutte qu’ils connaissaient par cœur l’un et l’autre, où, à force d’avoir été écouté, le trente-trois tours rayé provoquait des ratés dans la voix du ténor et Jim se précipitait alors pour pousser l’aiguille du doigt et rendre au ténor la maîtrise de son chant. Elle assistait assise à tout ce remue-ménage en simple spectatrice, comme si elle ne se sentait plus concernée. Plus tard, elle manifesterait des signes d’agacement, d’agressivité même envers ce qui lui apparaissait comme une mise en scène sans objet.

Avait-elle conscience de ce qu’elle était devenue ? Jim trouvait cette question sans importance. Qu’est-ce que la conscience sans le langage ? « L’absence de mémoire est une autre mémoire », avait-elle écrit. Sur les ruines de son cerveau poussait peut-être quelque chose comme un lierre tenace ou des plantes sauvages. Elle ne parlait à peu près plus. Parfois des mots incohérents sortaient en désordre de sa bouche. Même sa voix avait changé. Son rire avait disparu avec le reste. Il ne cherchait pas à comprendre. Il préférait l’imaginer dans le monde du rêve, de l’autre côté du miroir. Lui se voyait contraint de s’accrocher à la réalité, à l’organisation de leur vie imposée par la maladie. Il se vit, malgré lui, embrigadé dans la cohorte des médecins, des hôpitaux, des infirmières, des garde-malades. Il y avait urgence, surtout depuis le jour où des passants l’avaient interpellée errant dans le quartier où elle ne savait plus rien de sa rue, de son domicile. Lui dont la vie était compartimentée, réglée comme du papier à musique, découvrait brutalement une autre temporalité, celle de l’incertitude, de l’attente infinie, de la désespérance, un mot qui jusqu’ici ne faisait pas partie de son vocabulaire. Cet homme que certains confondaient avec une intelligence arrogante, sûre d’elle-même, éclaboussant de sa science et de sa verve les écrans de télévision et les auditoires bondés, passait désormais le plus clair de son temps dans les salles d’attente des médecins et des hôpitaux, aux distributeurs de billets pour retirer de quoi payer les garde-malades, quand ce n’était pas sur le siège avant d’une ambulance dépêchée d’urgence, traversant Paris en trombe. « On devrait pouvoir accompagner ceux qui meurent lorsqu’on est sûr de pouvoir tenir le coup à leur place, supporter le démantèlement biologique, la bouillie de fond, et leur montrer pas à pas, millimètre de néant par année-lumière de néant, que "ce n’est pas grave", lui avait-il écrit dans une lettre qui se terminait par : « Je t’embrasse à fond, sois bien. »

« Dans le couloir de la mort, j’attends avec délice le moment de mon exécution », écrivait-elle, sans se douter que cette attente aurait pourt destin une infinie défaillance. Elle considérait qu’entre la mort et elle existait un pacte, un compromis dont les clauses auraient été acceptées de part et d’autre. « À ce moment-là, je serai tranquille, sachant avoir écarté tous les rideaux, longé tous les corridors, monté et descendu tous les escaliers, enfoncé toutes les portes, toutes les fenêtres, mangé à toutes les tables, dormi dans tous les lits, sur tous les prés, les sables, noirci tous les cahiers, sachant l’avoir aimé, lui, avant de découvrir la seule issue qui permette, enfin, le premier geste, le premier pas. »

Outre-tombe, elle rejoignait le lieu d’avant-naissance, comme c’était écrit, par elle, par l’Autre.

Jean-Luc Outers

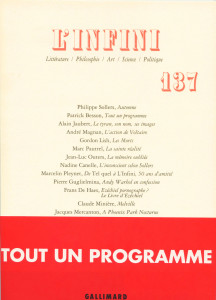

Publié dans L’Infini N° 137, Automne 2016

Sommaire

Revue L’Infini (n°137), Gallimard

Philippe Sollers, Automne

Patrick Besson, Tout un programme

Alain Jaubert, Le tyran, son nom, ses images

André Magnan, L’action de Voltaire

Gordon Lish, Les Morts

Marc Pautrel, La sainte réalité

Jean-Luc Outers, La mémoire oubliée

Jean-Luc Outers, La mémoire oubliée

Nadine Canelle, L’inconscient selon Sollers

Marcelin Pleynet - Fabien Ribery, De Tel quel à L’Infini, 50 ans d’amitié (entretien)

Pierre Guglielmina, Andy Warhol en confession

Frans De Haes, Ezéchiel pornographe ?

Anonymes, Le Livre d’Ezéchiel

Claude Minière, Melville

Jacques Mercanton, A Phoenix Park Nocturne

VOIR :

Correspondance Dominique Rolin - Sollers à la Bibliothèque royale de Belgique

Correspondance Dominique Rolin - Sollers à la Bibliothèque royale de Belgique

A propos de l’auteur

Jean-Luc Outers est un écrivain belge né le 5 mars1949 à Bruxelles où il vit toujours.

En 2013, il a été élu membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, à laquelle appartenait aussi Dominique Rolin.

Après des études de droit à l’Université de Louvain, il a travaillé dans le service public du cinéma et de l’audiovisuel et a fondé des ateliers de films documentaires et organisé des manifestations cinématographiques. En 1987, les éditions Gallimard publient son premier roman, L’ordre du jour. La même année, il devient Conseiller littéraire, responsable du Service des Lettres et du Livre au Ministère de la Culture de la Communauté Française et aussi éditeur de la revue Le carnet et les instants, un bimensuel consacré à la promotion et à la diffusion des lettres belges de langue française. Jean-Luc Outers a été, de 1990 à 2011, à la tête du Service de la Promotion des Lettres au Ministère de la Communauté française à Bruxelles.

En 1993, il a obtenu le Prix Victor Rossel pour Corps de métier, en 1995, le Prix ATT pour La Place du mort, et en 2008 le Prix Victor Rossel des jeunes pour Le Voyage de Luca . […] Il y a du moraliste dans l’œuvre d’Outers.

Jean-Luc Outers lors d’une lecture d’un extrait de son livre Le Voyage de Luca, 2008. En arrière plan sur le présentoir de livres, un portrait de Dominique Rolin (à d.)

ZOOM... : Cliquez l’image.

Crédit : Université de Liège

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?