Jean-Louis Poirier

Ne plus ultra, Dante et le dernier voyage d’Ulysse

Présentation de l’éditeur

Présentation de l’éditeur

Franchissant les Colonnes d’Hercule, Ulysse et ses compagnons s’aventurent vers l’inconnu, sur l’Océan, en quête de l’expérience inouïe du « monde sans habitants ». Leur navire emporté par un tourbillon, ils disparaissent corps et biens.

Prenant appui sur le récit de Dante, au Chant XXVI de L’Enfer, l’essai avance un questionnement dans plusieurs directions.

À côté d’une problématique de la mémoire et de la transmission, le destin d’Ulysse conduit à interroger l’entreprise même d’explorer le monde, avec les interdits qu’elle ne cesse à la fois de braver et de susciter, mobilisée de l’intérieur par des pulsions qui n’accèdent pas toujours à la lumière, mais aussi de l’extérieur par la présence insistante de recoins inaccessibles dans un monde de moins en moins hospitalier.

En retravaillant, avec Blumenberg, le thème de la non-fiabilité du monde, la voie est ouverte à un approfondissement qui dirige l’interrogation vers quelques métaphores décisives, en particulier celles qui relèvent de la navigation et du naufrage. En un champ à la fois métaphysique, historique et éthique, parfois théologique, on tente au fond de dégager les réquisits premiers de toute découverte du monde et d’esquisser ce qu’en termes phénoménologiques on pourrait appeler une archéologie de l’exploration du monde. Bref, on décrit la figure singulière, historique et concrète, que prend dans l’espace terrestre le partage du connu et de l’inconnu, ce partage même qui oppose le « monde habité » et le « monde sans habitants », et que déstabilise radicalement, au début des Temps modernes, l’irrésistible fièvre qu’a l’homme de connaître son monde.

Jean-Louis Poirier a enseigné plus de vingt ans en khâgne, au lycée Henri IV. Spécialiste de philosophie antique (il a collaboré à l’édition et à la traduction des Présocratiques et des Épicuriens pour la Bibliothèque de la Pléiade), il est auteur de divers articles et contributions en histoire de la philosophie et en sciences humaines. Fervent italophile, il a consacré un ouvrage à l’enseignement de la philosophie en Italie.

Table des matières Introduction Le chant XXVI de l’Enfer Première partie. Chapitre premier Chapitre II Chapitre III |

Deuxième partie. … lors fut la mer par-dessus nous reclose  Chapitre IV Chapitre V Épilogue Conclusion Bibliographie Index |

Extrait

L’Ulysse de Dante

L’ouverture de la base homérique

La base homérique, on l’a vu, donne à construire beaucoup de choses, comme des variations autour d’une structure fondamentale : le retour d’Ulysse. Or cette base, depuis l’époque proprement homérique des poèmes homériques, a considérablement évolué, dans de multiples directions. Dès l’Antiquité classique, et bien plus encore au long du Moyen Âge, elle s’est ouverte, avec des résultats littéraires au moins inégaux, souvent inattendus. Si, en général, la partie consacrée aux voyages et au retour d’Ulysse se maintient, la fin et la mort d’Ulysse, en revanche, se perdent dans de multiples versions, enchevêtrées, laissant pour ainsi dire ouverte la conclusion des poèmes [1]. Pour suivre Stanford [2], c’est cet état de la tradition homérique, ajouté à la connaissance très partielle [3] qu’il en avait et à l’adaptability de la figure d’Ulysse, qui explique que Dante a pu se sentir autorisé à inventer de toutes pièces, ou presque, une fin totalement contraire à la structure et à l’esprit des poèmes homériques.

Avec la disparition du paradigme du retour et le renversement du mouvement centripète en mouvement centrifuge, il se produit donc beaucoup plus qu’un développement, il y a une rupture et bel et bien une ouverture de la structure de base homérique traditionnelle. Désormais, le récit ne se termine plus de la même façon, et cela change tout : il n’arrive pas seulement autre chose aux personnages, nous avons affaire à d’autres personnages, à un Ulysse nouveau, habité de tout autres pensées. Ainsi donc, lorsque Dante met à profit l’indétermination reçue d’une tradition homérique lacunaire quant à la fin d’Ulysse, il opère un renversement inattendu [4] qui relève presque de la provocation. La mort océanique qu’il réserve à son Ulysse excède évidemment le cadre méditerranéen, mais inverse complètement les ressorts du personnage d’Ulysse : un désir insensé de connaître prend la place du mal du pays, l’ὕϐρις [hubris] celle de la nostalgie, le mouvement centripète qui le rapproche d’Ithaque devient un mouvement centrifuge. Ce renversement et cette provocation sont d’autant plus remarquables que Dante n’invente rien. En fait, il prend au sérieux, et même au tragique, une fin possible d’Ulysse imaginée dès l’Antiquité sur le mode de la fiction parodique, par Lucien de Samosate [5].

Le voyage — imaginaire — au-delà des limites du monde connu est, ou sera, un thème de fiction classique et en ce sens, le récit de Lucien relève au départ de l’intention de faire du Homère à l’envers et de défigurer la figure d’Ulysse, il n’engage que son imagination : « J’écris donc sur des choses que je n’ai jamais vues, des aventures que je n’ai pas eues et que personne ne m’a racontées, des choses qui n’existent pas du tout et qui ne sauraient commencer d’exister [6]. » Chez Dante, à supposer qu’il ait connu Lucien, dont il retrouve étrangement les termes mêmes pour décrire le voyage d’Ulysse et la tempête finale [7], cette fin — qui n’est qu’un début dans le texte de Lucien — n’a évidemment rien de parodique. On voit comment elle vient d’une part boucler toute l’évolution littéraire du traitement du thème d’Ulysse, et d’autre part s’adosser au pressentiment propre à la fin du Moyen Âge de l’effondrement du cosmos.

Dante libère la figure d’Ulysse en la désolidarisant non seulement de la géographie homérique mais aussi de sa teneur anthropologique plutôt rassurante. Son Ulysse n’est plus l’homme du retour, retenu séparé des siens par un exil douloureux loin de son île, pétri de sentiments familiaux et ne pensant qu’au bonheur fini de vivre sur sa terre natale. L’Ulysse de Dante incarne une nouvelle forme de liberté, inquiétante, faite de liens déchirés et d’attaches rompues, mais témoignant aussi de forces secrètement liées au désir et au vertige de la transgression. Ce n’est sans doute pas assez pour en faire un moderne, ni pour justifier sans discussion la future récupération romantique [8], car ce héros reste négatif et interdit d’œuvre ; mais c’est trop pour un Moyen Âge dont il fait craquer tous les repères. Ce qui est sûr, c’est que la destruction de la figure homérique entraîne avec elle la destruction du mythe, lié à son illustration possible dans les voyages d’Ulysse, sur lequel reposera une dialectique d’apparence hégélienne, celle qui résout les contradictions et reconduit heureusement les contraires à l’identité. Ce qui s’évanouit ainsi, c’est ce qu’on pourrait appeler la mythologie du chez-soi, du retour à soi-même à partir de l’être-autre. Ce qui est fondamental avec l’Ulysse de Dante, plus encore que la transgression qui dirige vers l’infini, c’est donc, si l’on considère les choses du point de vue de la force qui définit sa trajectoire — centrifuge —, le fait radicalement déstabilisant qu’Ulysse ne revient pas chez lui et n’y reviendra jamais. L’homme du retour est devenu l’homme du non-retour. L’Ithaque qui symbolise le terme de tout voyage, la conclusion heureuse de toute séparation, cette Ithaque n’est plus à l’horizon. Et il est clair que l’Ulysse de Dante, contrairement à ce que dit Homère dans les premiers vers de l’Odyssée, ne se soucie pas de rentrer chez lui. De là résulte le sens profond de l’évitement de cette étape dans la Divine Comédie. On peut certes se demander, à la lecture des vers 95-97 du chant XXVI de l’Enfer, où Ulysse évoque ses liens familiaux et ses devoirs à l’égard de Pénélope, s’il a lancé son expédition au-delà des colonnes d’Hercule directement après s’être séparé de Circé, ou s’il est repassé à Ithaque, avant de repartir pour de nouvelles aventures ; mais si, comme cela semble être le cas, il est parti directement au grand large depuis l’île de Circé, alors, il est bien l’homme du non-retour, il n’est jamais rentré chez lui. Et il convient d’insister : l’épisode de l’Enfer consacré à Ulysse est à un tel point en rupture avec la tradition homérique qu’il se présente comme mettant un terme définitif aux aventures d’Ulysse, enfermé d’une part dans une figure centrifuge qui exclut tout retour à Ithaque, emporté d’autre part, avec son navire, vers une mort en mer appelée à le faire disparaître dans un oubli entier. Le dernier vers du chant XXVI signifie presque explicitement que l’histoire qui vient d’être racontée est une histoire dont on ne parlera plus : « infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso [9] ». La chute elliptique décourage toute tentation de romantisme et installe dans le poème un silence définitif.

Viaggio da alfa ad omega [10]. Dante use de cette expression à la fin de la Lettre à Cangrande [11]. Expliquant son oeuvre, au terme d’une récapitulation de son propre voyage, de son ascension de ciel en ciel et donc du principe jusqu’à la fin, Dante entend ainsi marquer fortement le caractère totalisant de son voyage. Ce caractère s’oppose, évidemment, à l’errance qui caractérise les voyages d’Ulysse et interdit tout autant le retour que l’arrivée à bon port. La référence à l’alpha et à l’oméga introduit une règle de clôture : si l’on est parti du principe et parvenu à la fin, tous les champs de recherche ont été épuisés et il n’y a plus rien à chercher. Toute démarche d’exploration serait-elle vide de sens ? C ’est peut-être le cas, en effet, dans le cosmos parfaitement clos de Dante.

De la curiosité à la démesure

Si c’est comme conseiller perfide qu’il se trouve en Enfer, Ulysse ne saurait pour autant être enfermé dans sa seule habileté à tromper, il est non moins curieux, et c’est ce trait que retient Dante, au chant XXVI. À cet égard, Ulysse se distingue grandement d’une figure que l’on serait tenté de rapprocher de lui, celle de ]ason [12] Dans leur quête de la Toison d’or, les Argonautes sont intéressés, alors qu’Ulysse, mû par sa seule curiosité, apparaît comme un personnage remarquable, puisque son mobile n’est ni l’argent, ni la gloire, ni la piété et qu’il ne partage pas les alibis usuels des voyageurs lointains. Et sur ce point, Dante sait éclairer et approfondir les choses. Il a vu en Ulysse un désir de savoir assez singulier, en fait d’une puissance exceptionnelle qui en redéfinir la nature. Chez Homère, la curiosité d’Ulysse est une caractéristique parmi d’autres ; chez Dante, cette caractéristique envahit l’ensemble du personnage [13] et modifie le style de toutes les autres. Il en résulte que ce que Dante met en scène, et peut-être condamne, dans le vol fou d’ Ulysse, c’est l’orgueil ou la démesure, mais ce n’est pas on ne sait quelle modernité. Autre chose est la représentation de la démesure comme une annonce de la modernité, ce dont on aurait tort de tirer que Dante l’aurait vue venir et la condamnerait. Tout au plus voyait-il peut-être le Moyen Âge s’effondrer, comme il nous montre Ulysse — qui traduit quand même plutôt l’Antiquité — être englouti et s’enfoncer.

L’ὕϐρις, qui fait sans doute pour une grande part, la spécificité de l’Ulysse de Dante, n’a pas vraiment de rapport avec la modernité. La notion, comme on le sait, a été élaborée dans la Grèce antique et a vraisemblablement été importée par Hérodote depuis le champ de la tragédie grecque, originaire-ment elle vise les despotes qui abusent de leur pouvoir et ne respectent pas les lois communes, elle vise les atteintes à l’ordre voulu par les dieux [14]. Cette incrimination convient donc parfaitement à l’Ulysse de Dante qui, littéralement, va trop loin. Comme convient aussi alors la fin appelée par cet excès, si bien qu’Ulysse est, en ce sens, responsable, ou cause, de ce qui lui arrive, et tragique.

Si l’on approfondit davantage le portrait de l’Ulysse de Dante, sans s’arrêter à la description, assez convenue, donnée en termes d’ὕϐρις, on observera que l’interdit qu’il enfreint, en fait, n’est pas exactement celui que posent les colonnes d’Hercule. Si naturellement le passage de Gibraltar peut encore susciter quelque appréhension, la mythologie des colonnes d’Hercule ne vaut plus guère, du moins sérieusement, en cette fin de Moyen Âge. Mais ce qui est dit par Dante, au moins dans l’intensité de son expression poétique, c’est qu’Ulysse est un héros qui est à la recherche de l’extrême, qui trouve au fond la signification de ses actes dans la confrontation à l’échec, comme atteinte ou épreuve des limites. Il symbolise bien ce que peut ou ne peut pas l’homme, sans la grâce : faire son salut dans l’histoire, et sans transcendance.

Et le contexte, proprement métaphysique ou théologique, atteste bien qu’il s’agit du salut de l’âme et non d’une improbable modernité. Comme on l’a déjà observé, en effet, l’épisode du dernier voyage d’Ulysse s’accomplit dans un univers de sens assez bien défini. Dante ne cesse d’y réactiver le motif prophétique du peuple juif dans le désert et de la sortie d’Égypte, constante et puissante figuration historique de la délivrance et du salut. Se dessine ainsi nettement une insistante homologie entre 1’ Odyssée et l’Exode, Ithaque et la Terre promise, le sens géographique du retour et le sens spirituel de l’exil“. Tout cela prépare pour Ulysse un destin singulier. Car l’Ulysse de Dante pose manifestement un problème dans la mesure où d’un côté ce qu’il entreprend est proprement inouï, mais dans la mesure aussi où, de l’autre côté, cette entreprise inouïe s’achève en un échec sans reste. Dans le contexte donné d’une histoire du salut, on ne peut qu’en conclure à la fois à la perte des antiques certitudes concernant la fiabilité du cosmos, mais en même temps, à l’impossibilité de valider toute autre solution de salut tant qu’on reste dans cette problématique où aucune grâce n’est promise. De là, l’échec total — on serait tenté de dire définitif — de la tentative audacieuse d’Ulysse, mais aussi son caractère infiniment, et définitivement fascinant. Mais il y a là un peu plus que rien. En effet, si la voie d’un salut transgressif est — définitivement ? — barrée par l’échec d’Ulysse, le salut promis dans la région des anciennes certitudes médiévales est lui aussi très réellement frappé de nullité par l’entreprise même d’Ulysse, puisqu’il n’y a pas d’autre choix possible que l’entreprise de Dante, qui met son espoir en un salut transcendant, mais qui n’est peut-être pas aussi assurée qu’on le croit parfois. Que le drame, vécu jusqu’à la mort, par l’Ulysse de Dante, se nourrisse ou s’exaspère de cette incertitude quant à la consistance radicale du monde, cela pourrait bien comporter une leçon assez large, peut-être universelle.

Le moment est sans doute venu d’examiner la question de l’attitude de Dante à l’égard de la figure d’Ulysse, cette figure qui, à bien des égards, lui tourne le dos et pas seulement en raison de sa condamnation aux peines infernales. On a souvent souligné combien, en raison de ce que ces pages de la Divine Comédie ont d’indéniablement sublime, il est difficile de ne pas admettre une indéfinissable proximité, une incontestable sympathie de Dante à l’égard de ce damné. On a manifestement affaire à un cas du même genre que l’épisode de Francesca et Paolo [15] : voir l’étreinte de leurs corps frissonnants de désir au cœur de leur supplice entraîne une irrésistible compassion, et peut-être davantage. Et si Dante, au fond, secrètement, donnait raison à son Ulysse ? Quoi qu’il en soit l’Ulysse de Dante fait problème dans son contexte historique précisément parce qu’il le met en question. Et l’on est bien obligé de s’interdire toute conclusion à son sujet, car il n’engage en fait à rien, et il n’y a rien à en dire. Le poème de Dante est la mise en question simple du voyage d’Ulysse, mais aussi, inévitablement, du propre voyage de Dante. On peut soutenir en effet que le salut chrétien est pessimiste quant à ce monde, et cela le rapproche, ou ne l’éloigne pas tant de l’échec du voyage d’Ulysse : la voie chrétienne du salut, tentée par Dante, se déploie dans un autre monde, après jugement. Il n’y a rien à en attendre ici-bas, et Dante connaît parfaitement le monde terrestre et ses limites. (p. 248-256)

La critique de Yannick Haenel

Transfuge 99-100, juin-juillet 2016.

Zoom : cliquez l’image.

L’analyse de Karim Oukaci

« La plus extraordinaire des choses littéraires », disait Borges de la Divine Comédie. Jean-Louis Poirier vient de consacrer à l’un des plus sublimes passages de l’Enfer, qui forme le premier cantique de la Commedia, et le plus pittoresque, un commentaire à bien des égards très extraordinaire.

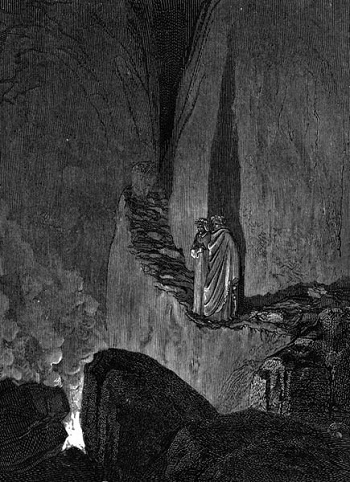

Au chant XXVI de l’Enfer, Ulysse surgit d’une fosse obscure sous la forme d’une langue de feu pour donner le récit de son dernier voyage au-delà des limites du monde connu. Ces vers fascinants ont été l’objet d’une glose considérable depuis plus d’un siècle (quarante pages d’indications bibliographiques si l’on ouvre par exemple Seriacopi 1994). Mais c’est l’interprétation qu’en fit Hans Blumenberg qui intéresse l’auteur (« un événement théorique à part entière », p. 4), et qui fait toute la nouveauté de son ouvrage dans les études dantesques. L’introduction (p. 1-10) propose de voir dans l’aventure d’Ulysse « la tentative sans doute la plus entière de mise en question radicale du monde » (p. 1), et interroge cette signification générale — pour Dante en premier lieu, pour nous ensuite, qui sommes les héritiers de la modernité que le poète florentin a précédée : n’y aurait-il pas dans ce désir de connaître l’inconnu, auquel Ulysse sacrifie tout jusqu’à en perdre la raison (il folle volo) et la vie (il mar sovra noi), quelque chose comme l’indice de la configuration d’un monde qui s’anéantit, en la nécessité duquel l’homme ne parvient plus à se fier, contre lequel il lui faut désormais s’affirmer, ne serait-ce qu’à titre de contingence ? Ce questionnement sur l’Ulysse de Dante, orienté par une problématique à la fois cosmologique et métaphysique, va conduire l’auteur à investir tout aussi bien, puisqu’il s’agit de poétique, de mémoire et de transmission, l’analyse des métaphores (l’océan, la navigation, le naufrage, etc.) que l’histoire des concepts (le désir de savoir, la curiosité, la limite, etc.).

Au préalable, JL Poirier se fait traducteur et commentateur du Canto di Ulisse (p. 13-55). De sa traduction des terzine en prose (p. 14-23), l’auteur avertit qu’elle est « volontairement élémentaire, exactement sans qualité » (p. 11). On reconnaîtra, quoi qu’il en dise, qu’elle est limpide, explicative, éclairante : au vers 57, l’ira est attribuée à Dieu de manière très explicite (« comme ils provoquèrent ensemble la colère divine ») ; au vers 72, la tua lingua est rendue par « ton discours » ; la notion de vertu (valore au vers 99 rimant avec ardore, virtute au vers 120) est comprise comme valeur et excellence ; l’alto passo du vers 132 (« le pas suprême » pour Longnon, « la haute aventure » pour Pézard) devient ici « la grande traversée ». — Quant au commentaire (p. 25-55), c’est à notre connaissance le premier à être publié en français qui soit si précis et si développé, attentif à la question de l’intertextualité comme l’essai de Giglio (1997), soucieux du détail et de la structure comme l’étude de Sasso (2011). On se souvient peut-être qu’André Pézard, au détour d’une note, avait promis à ses lecteurs une Damnation d’Ulysse, qui ne parut jamais (quoique des fragments de ce qu’elle eût pu être soient présents dans l’Ulisse que Pagliaro dédia au maître français). Or, si la Damnation de Pézard ne fut pas écrite, c’est semble-t-il qu’elle ne pouvait pas l’être, car JL Poirier, tout en comblant en quelque sorte ce manque, convainc assez facilement que, dans le cas d’Ulysse, damnation et justification s’entremêlent sur un mode prodigieusement complexe : « Tout le texte de Dante, toutes ses références, tout son ancrage historique montrent que ce [désir de savoir pour lequel il meurt] est naturel, inscrit profondément dans la nature de l’homme » (p. 55). Les moments successifs de l’Inferno XXVI, depuis l’adresse à Florence jusqu’à l’orazion picciola d’Ulysse et à sa fabuleuse narration du drame final, sont donc examinés dans leur littéralité, ainsi que dans leurs sources bibliques et classiques, l’importance probable de Cicéron, De Fin. V, 16-18 étant signalée.

La première partie (p. 57-226) présente la suggestion infiniment séduisante qu’au-delà de la passion de l’unité qui anime la doctrine de la Divine Comédie, il y a aussi en elle une intuition de contradictions ou, si l’on ose dire, une conscience malheureuse, déchirée par certaines négativités dont l’épisode d’Ulysse serait l’un des signes les plus puissants.

On ne s’étonnera pas que le chapitre premier (p. 59-82) rappelle l’ambivalence de l’écriture de Dante, tant l’allégorisation lui est inhérente, et expose la règle que lui-même très tôt formula, inquiet que la profondeur de sa pensée ne fût pas pénétrée, et qu’il prit soin de théoriser dans le Convivio : la lettre de ses sonnets, chansons, poèmes requiert une lecture indispensablement allégorique — exigence que l’on retrouve dans une expression rudimentaire au § 7 de l’Épître à Cangrande (« istius operis non est simplex sensus, immo polysemum »). L’auteur insiste sur l’héritage que constitue le précédent de l’exégèse propre aux traditions des enseignements néoplatonicien et chrétien, étrangement parallèles sur le point de traiter la figure d’Ulysse, qu’elle apparaisse chez Homère ou Platon, comme le lieu d’une allégorèse systématique — ce qu’attestent les écrits de Clément d’Alexandrie, de Plotin, de Porphyre, dont l’exercice magnifique sur L’Antre des nymphes est étudié en détail (p. 78-82). C’est Jean Pépin déjà qui, dans son article sur « l’Ulysse platonicien et chrétien », faisait observer, tout en soupçonnant une origine gnostique à cette douteuse proximité, qu’Ulysse fut le principal des mythes grecs pour la réception desquels les textes patristiques purent bénéficier de manière plus ou moins directe de l’exégèse médio-platonicienne.

Pour procéder à la délicate allégorèse de l’Ulysse de Dante, les chapitres II et III font l’hypothèse que cette figure exceptionnelle que le poète réinventa par seul droit de génie correspond en fait à une rupture dans la détermination médiévale de l’ordre cosmique et géographique d’une part (p. 83-127), de l’ordonnance de la question du salut d’autre part (p. 129-226) — détermination que toute la Commedia s’attache, pourtant, à confirmer chant après chant. Ainsi il conviendrait de discerner que la reprise par Dante de l’astronomie ptolémaïque se complique d’une dramatisation de quelques principes théoriques (précession des équinoxes, théorie de la trépidation) qui a pour effet de faire entrer l’irrationnel dans ce que le monde sensible a de plus élevé (p. 83-103). Pareillement, la géographie du monde habité se trouve confrontée à l’irrationalité des antipodes, de l’océan austral, de l’antigéographie infernale et de ce qui en est la cause métaphysiquement effrayante en termes de création, la chute de celui que le chant XXXIV décrit con paura (p. 103-127).

Le chapitre III, relatif à l’économie du salut, reprend dans des pages brillantes les analyses patiemment minutieuses de Blumenberg sur les concepts de modernité et de curiosité dont La Légitimité des Temps modernes faisait entre autres choses l’histoire. Le voyage d’Ulysse, loin d’être l’emblème sécularisé d’un itinerarium mentis ad Deum, serait donc un contrecoup du sentiment diffus que s’était épuisée l’idée métaphysique de cosmos, c’est-à-dire d’un être du monde adéquat à l’essence divine — et cela avant même que ne commençât la modernité : « ce qui caractérisera cette modernité (...), résume l’auteur, c’est la disjonction de la métaphysique et de la théologie, et donc la possibilité d’un monde qui ne soit pas un cosmos, d’un monde qui ne soit pas la réalisation d’un modèle ou, si l’on peut dire, d’un monde qui ne ressemble à rien. On comprend que, jeté dans un tel monde, l’Ulysse de Dante n’ait eu d’autre pensée que d’en sortir (...) » (p. 141). L’une des conséquences de cette « perte de confiance dans le monde » (p. 145) serait une modification de l’attitude théorique à son égard (p. 146-226) : l’histoire conceptuelle du désir de savoir, de ses altérations en concupiscence et en curiosité est alors retracée à l’aide de renvois à Platon, Aristote, Cicéron, Augustin, au Pétrarque du mont Ventoux, au Léonard des cavernes de l’Etna, etc. (p. 146-190), jusqu’aux positions pleinement modernes de Nicolas de Cues et de Giordano Bruno (p. 190-221), le Cusain et le Nolain de Blumenberg. L’auteur fait remarquer ce que cette attitude moderne a en définitive de tragique : « La quête moderne du savoir mime une quête de l’absolu, elle porte une ouverture à la transcendance, mais elle reste prisonnière du monde ici-bas » (p. 191) - tragique que l’Ulysse dantesque annonce, non sans contredire Dante lui-même jusqu’au dernier degré.

La seconde partie (227-349) complète l’étude de la fable que contient l’Inf. XXVI par celle de la signification qu’elle a pu prendre dans différentes réceptions modernes et contemporaines.

Le chapitre IV (p. 229-302) part du travail de Stanford sur la complexité et la plasticité de la matière du thème ulysséen pour y rechercher un invariant possible à travers l’histoire des variations poétiques depuis le prototype homérique. Cet invariant serait moins l’idée de retour que celle d’errance, qui associe la μῆτις aux ναυτικά de façon plus fondamentale. Cela expliquerait qu’à la manière de l’Odyssée dont la grandeur, disait Genette, est d’être devenue un point de mire de l’écriture hypertextuelle, l’Ulysse de Dante soit devenu à son tour l’hypotexte privilégié de poètes et de romanciers aussi géniaux et dissemblables que le Tasse, l’Arioste, Leopardi, Tennyson, Arturo Graf, Pascoli et Melville. Leurs appropriations respectives de l’Inf. XXVI sont l’une après l’autre considérées.

Le dernier chapitre (p. 303-349) reprend thématiquement les métaphores de l’océan, de la navigation et du naufrage avec pour références Platon, Primo Levi, le Blumenberg de Naufrage avec spectateur, et s’intéresse à la fonction de transmission qu’un mythe comme celui d’Ulysse a pour fin de remplir — étant donné, comme dirait Blumenberg encore, la différence d’extension entre métaphorique et métaphysique. Sous ce rapport, l’auteur note qu’il n’y a pas grand sens à faire de Dante le prophète de la modernité (p. 335), puisque, par l’équipée d’Ulysse, le poète s’établit en passeur d’une expérience (per dar lui esperïenza piena, dira Inf. XXVIII, 48), celle de « la mise en question d’un monde fini », et que « cette expérience s’ordonne à un besoin de transmission, qui ouvre sans doute à une espérance » (p. 348).

De cette espérance, l’épilogue (p. 351-370) et la conclusion (p. 371-373) ne font guère état : ils insistent sur une nouvelle modalité existentielle (une « chose post-moderne », p. 362) que l’auteur appelle la déchéance (« la déchéance n’est ni salut ni damnation. Entre les deux, elle est plutôt l’expérience effrayante de l’impossible néant de soi-même (...) », p. 361). À titre de témoin, d’Ulysse postmoderne, le héros d’Under the Volcano, le roman de Malcolm Lowry, montre d’après l’auteur que « ce n’est pas l’absence de salut qui rend la vie impossible, mais la vie même qui rend tout salut impossible » (p. 369), faisant donc précéder devant toute autre question celle, anthropologique, du besoin de salut, dont le contenu est redéfini comme besoin de reconnaissance : « la déchéance fait donc apparaître, plus encore que le désir d’être sauvé, le besoin d’être jugé, le besoin de faire reconnaître ce que nous sommes, le besoin de justification » (p. 372).

Qu’on nous permette de dire avec brièveté que dans ce livre, l’un des plus beaux et des plus denses, très certainement, de tous ceux consacrés à l’étude de la pensée dantesque, on ne peut qu’admirer sans réserve l’immensité de l’érudition, la profondeur de l’enquête, la finesse des analyses, le charme d’un style plein d’ironie — toutes qualités qui assurent un plaisir auquel il est facile et même légitime de se laisser prendre (une légitimité du plaisir dont convient Dante en toutes lettres au chant XXVII du Purgatoire : lo tuo piacere omai prendi per duce). Difficile aussi de ne pas se laisser convaincre par les conclusions de JL Poirier sur la richesse et les contradictions de l’Ulysse italien, sur l’actualité de la métaphore du naufrage (qu’elle tire sa force de la poésie dantesque ou mallarméenne), sur le désespoir d’une postmodernité près d’en revenir à la sagesse que Silène selon Aristote finit par avouer au roi qui l’avait capturé. — Moins évidentes (bien que la nature de l’ouvrage interdît que l’auteur les expliquât avec la moindre ampleur) nous semblent certaines propositions reprises de Blumenberg sur la fiabilité supposée du monde antique, sur la disparition corrélative de ce sentiment, si c’en est un, à la modernité : il n’est pas aisé d’être d’accord, sans plus de preuves textuelles, avec l’allégation que cette angoisse ait été inconnue des Anciens et que l’histoire de ce sentiment commence seulement à la fin du Moyen Âge, même si l’on prend la précaution d’ajouter — prudence qui change fort peu de choses à l’affaire — qu’il serait plus que tout question ici de son articulation avec une conception de l’acte qui se limiterait à la perspective de l’immanence.

Pour ce qui est de l’édition, le lecteur aura la satisfaction de la trouver formellement impeccable, en vérité au-dessus de tout reproche (une seule erreur de typographie en près de 400 pages, et encore s’agit-il d’un accent, p. 201 ; un nom s’insère mal à propos entre deux mots, p. 228). Sans doute aussi devra-t-il prêter son attention à la n. 10, p. 27, à la n. 21, p. 31, à la n. 40, p. 72 (où il faut lire « § 29 » au lieu de « § 9 »), à la p. 225 (« non dans les marges de l’Enfer » au lieu de « dans les marges de l’Enfer »), à la p. 334 (« son disciple Élisée » au lieu de « son fils »).

Parlant du fond de cet Enfer, l’Ulysse de Dante n’est donc pas la simple version dramatique du personnage parodique mieux connu du public français, Calogrenant le chevalier ridicule — qui lui aussi « cherch[ait] ce qu’il ne [pouvait] trouver », qui lui aussi réclamait « ou l’aventure ou les merveilles », qui lui-même manqua de mourir noyé, alors qu’il était non pas en mer mais à cheval, dans la tempête par laquelle Chrétien de Troyes s’amuse à le punir. Contrairement à lui, si l’Ulysse de Dante est sublimement grand, c’est que, substituant la question de l’héroïsme à celle du salut, il soumet la vie à une discipline plus qu’à une justification — d’où vient la forme désintéressée du désir, du gran disio qui est également grand mépris. Ne plus ultra montre le tragique de cette grandeur. Qui ne tirerait profit à suivre son auteur dans l’examen de ce tragique qu’il mène avec tant d’intelligence et de culture ?

Karim Oukaci, L’oeil de Minerve.

L’Ulysse de Dante

France Culture, Les Nouveaux chemins de la connaissance, 29.10.2014.

Avec Adèle Van Reth et Didier Ottaviani, Maître de conférences à l’École Normale Supérieure de Lyon, auteur de La philosophie de la lumière chez Dante. Du Convivio à la Divine comédie, Honoré Champion, Paris, 2004.

L’émission commence par la lecture des vers 43 à 75 du Chant V de l’Enfer, dans la traduction de Jacqueline Risset (Flammarion 1985, p. 241-243).

Références musicales :

Henrik Bjorrk, Voidum

Anonyme, Ciaccona di paradiso e dell inferno

Lightwave, Glissement d’Âme

AC/DC, Highway to Hell

Lectures :

Dante, La Divine Comédie , L’Enfer , Chant XXVI, vers 91-120

Borgès, Franz Liszt, Après une lecture du Dante : Fantasia quasi sonata

Saint Augustin : Sergio Balestracci, Passo et mezzo

Extrait : Adaptation France Culture de La divine comédie avec Alain Cuny et Yves Furet (6 juin 1958).

A propos de l’Ulysse de Dante

Le lecteur se souvient-il de ce passage du Coeur Absolu (1987) ?

— Je casse trois jugements de la Comédie, Mex. Le premier, bien sûr : Épicure. Le deuxième consiste à s’être débarrassé trop facilement d’Homère au profit de Virgile, cette plate contrefaçon latine. Je prends donc le parti Achéen contre le parti Troyen de la fondation de Rome. Vous vous rappelez qu’Ulysse est décrit par Dante comme s’envolant de chez Circé jusqu’à un naufrage en pleine mer en vue du Paradis terrestre… Du coup, tout le retour à Ithaque est éliminé, la question père-fils, la question Pénélope, le massacre légitime des prétendants, le rôle déterminant d’Athéna. Que Dante ait eu des reproches sanglants à faire à Gemma, sa femme, bien, mais là, quand même, il pousse le bouchon trop loin. Il faut attendre le XXe siècle pour assister à la « résurrection d’Homère », selon la belle expression de Bérard, un charmant Français, soit dit en passant. Avant, il est pris en otage, mythologisé, floué, dispersé, divisé, anonymisé, surtout par la philologie allemande… Vous me suivez ?

— Pfuitt ! fait la boule.

— Donc, le grec. On sort Épicure, Ulysse et Homère de l’Enfer, on les met au Paradis…Philippe Sollers, Le Coeur Absolu, 1987, Folio 2013, p. 125.

Mais c’est une autre histoire, un autre voyage, une autre expérience intérieure... dont Sollers pourrait parler le 5 octobre 2016 lors d’une conférence de la Société Dantesque de France (voir ici).

LIRE : Dante au paradis

ÉCOUTER, VOIR : Monteverdi, Il ritorno d’Ulisse in patria

Le péché sublime de Francesca et Paolo

Chant V de la Divine Comédie

Deuxième conférence de la Société Dantesque de France, avec Jean-Louis Poirier, ancien Professeur de Khâgne, 15 juin 2016, Salle des Actes, Sorbonne. Introduction du prof. Vincent Carraud et du prof. Bruno Pinchard.

L’Enfer. Chant V

|

Je descendis ainsi du premier cercle |

Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor, che punge a guaio. Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia : essamina le colpe ne l’intrata ; giudica e manda secondo ch’avvinghia. Dico che quando l’anima mal nata li vien dinanzi, tutta si confessa ; e quel conoscitor de le peccata vede qual loco d’inferno è da essa ; cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte ; vanno a vicenda ciascuna al giudizio ; dicono e odono, e poi son giù volte. « O tu che vieni al doloroso ospizio », disse Minòs a me quando mi vide, lasciando l’atto di cotanto offizio, « guarda com’entri e di cui tu ti fide ; non t’inganni l’ampiezza de l’intrare ! ». E ’l duca mio a lui : « Perché pur gride ? Non impedir lo suo fatale andare : vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare ». Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire ; or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d’ogne luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena li spirti con la sua rapina ; voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti a la ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento ; bestemmian quivi la virtù divina. Intesi ch’a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come li stornei ne portan l’ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato li spiriti mali ; di qua, di là, di giù, di sù li mena ; nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando lor lai, faccendo in aere di sé lunga riga, così vid’io venir, traendo guai, ombre portate da la detta briga ; per ch’i’ dissi : « Maestro, chi son quelle genti che l’aura nera sì gastiga ? ». « La prima di color di cui novelle tu vuo’ saper », mi disse quelli allotta, « fu imperadrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito fé licito in sua legge, per tòrre il biasmo in che era condotta. Ell’è Semiramìs, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa : tenne la terra che ’l Soldan corregge. L’altra è colei che s’ancise amorosa, e ruppe fede al cener di Sicheo ; poi è Cleopatràs lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi ’l grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Parìs, Tristano » ; e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch’amor di nostra vita dipartille. Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e ’ cavalieri, pietà mi giunse, e fui quasi smarrito. I’ cominciai : « Poeta, volontieri parlerei a quei due che ’nsieme vanno, e paion sì al vento esser leggeri ». Ed elli a me : « Vedrai quando saranno più presso a noi ; e tu allor li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno ». Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce : « O anime affannate, venite a noi parlar, s’altri nol niega ! ». Quali colombe dal disio chiamate con l’ali alzate e ferme al dolce nido vegnon per l’aere dal voler portate ; cotali uscir de la schiera ov’è Dido, a noi venendo per l’aere maligno, sì forte fu l’affettuoso grido. « O animal grazioso e benigno che visitando vai per l’aere perso noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re de l’universo, noi pregheremmo lui de la tua pace, poi c’hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che ’l vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui su la marina dove ’l Po discende per aver pace co’ seguaci sui. Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende prese costui de la bella persona che mi fu tolta ; e ’l modo ancor m’offende. Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte : Caina attende chi a vita ci spense ». Queste parole da lor ci fuor porte. Quand’io intesi quell’anime offense, china’ il viso e tanto il tenni basso, fin che ’l poeta mi disse : « Che pense ? ». Quando rispuosi, cominciai : « Oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo ! ». Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, e cominciai : « Francesca, i tuoi martìri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi : al tempo d’i dolci sospiri, a che e come concedette Amore che conosceste i dubbiosi disiri ? ». E quella a me : « Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria ; e ciò sa ’l tuo dottore. Ma s’a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse ; soli eravamo e sanza alcun sospetto. Per più fiate li occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso ; ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse : quel giorno più non vi leggemmo avante ». Mentre che l’uno spirto questo disse, l’altro piangea ; sì che di pietade io venni men così com’io morisse. E caddi come corpo morto cade. Dante, L’Enfer, traduction Jacqueline Risset, Flammarion, 1985, p. 61-67. |

Rodin, Le baiser de Paolo et Francesca.

La Porte de l’Enfer. Zoom : cliquez l’image.

[1] « Cette abondance et cet enchevêtrement de légendes se rapportant à la mort d’Ulysse, joints à l’absence de toute indication claire donnée par Homère, étaient la source de développements notables dans la tradition originale » » (William Bedell Stanford, The Ulysses Theme, p. 89).

[2] Ibid.

[3] Rappelons que Dante connaissait les poèmes homériques à travers vraisemblablement Benoît de Sainte-Maure, ou des traditions encore moins fiables.

[4] « On ne s’attendait guère / De voir Ulysse en cette affaire » (Jean DE LA FONTAINE. La tortue et les deux canards, dans Fables, X, 2). La Fontaine connaissait-il Dante ? Par l’intermédiaire de Boccace, c’est possible. En revanche, il avait évidemment lu Lucien de Samosate. Quelques fables, en tout cas, évoquent un désir comparable à celui d’Ulysse, et pour le condamner, conformément à la problématique épicurienne. Voir par exemple Les deux pigeons (XII, 1), ou Le rat et l’huître (VIII, 9) ; au sujet de cette dernière fable, voir plus haut, p. 175, note 121.

[5] LUCIEN, Histoire véritable, dans Romans grecs et latins, éd. et trad. Pierre Grimal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1958, p. 1346-1349.

[6] Ibid., p. 1346.

[7] Ainsi lit-on dans l’Histoire véritable, op. cit., p. 1346 s. : « […] partant des colonnes d’Hercule, le cap à l’ouest, vers l’Océan, je m’embarquai, par un vent favorable. La cause de mon voyage et son intention étaient l’activité de mon esprit et mon désir de choses nouvelles, ainsi que la volonté de savoir où s’arrêtait l’Océan et quels étaient les hommes qui habitaient sur l’autre rive. […] Nous nous abandonnâmes donc au vent […] et nous allâmes ainsi pendant soixante-dix—neuf jours. Le quatre—vingtième, le soleil se montra brusquement et nous vîmes, à quelque distance, une île élevée et boisée, entourée d’une barre assez faible […] soudain, un tourbillon se forma, fit tournoyer le navire, le souleva à une hauteur d’environ trois cents stades et le maintint en l’air, sans le laisser retomber sur la mer […] » Cf. Enfer, XXV I, 97-142. Nous avons déjà évoqué ce passage, plus haut, p. 48, note 71, à propos du « vol fou » d’Ulysse.

[8] Avec Tennyson, notamment, et quelques autres. En particulier, l’image, devenue si commune, d’un Ulysse romantique, capable de parler avec force à une sensibilité moderne, est vraisemblablement due à Francesco De Sanctis (Lezioni e saggi su Dante, corsi torinesi, zurighesi e saggi critici, Turin, Giulio Einaudi editore, 1967) et à Benedetto Croce (La poesia di Dante, chap. VI : « Modernité de Dante », op. cit., p. 168 s.). Une telle lecture, ouverte et libérée, a cependant un prix à payer qui est la perte de la dimension allégorique du poème. Pour cette raison, Charles S. Singleton (Journey to Beatrice, op. cit., p. v) s’en prend à Benedetto Croce. Sur la « récupération » de l’Ulysse de Dante par un certain nombre de philosophes récents (Ernst Bloch, Adorno, Horkheimer, Levinas), voir l’exposé très complet de Ruedi IMBACH, Dante, la philosophie et les laïcs, chap. VIII : « Ulysse, figure de philosophe », op. cit., p. 215 s.

[9] Enfer, XXVI, 142 : « jusqu’à ce que l’océan fut par-dessus nous refermé ».

[10] Tel est le titre d’un entretien de Primo Levi avec Walter Mauro, recueilli à l’occasion de la parution de Se non ora quando ? et paru dans Il Mattino du 22 mai 1982 (cité dans Primo LEVI, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 2005, p. 1000). Primo Levi y parle du thème du voyage : « Le voyage est quelque chose de plus : c’est le départ et l’arrivée, l’alpha et l’omega de la vie, l’imprévu et l’étrange qui donnent un sens à la vie, l’occasion de faire des rencontres, de se “mesurer” [...]. » Le voyage, qui fait le thème de Maintenant ou jamais, mais qui supporte également tout le récit, toute la dramatisation de La Trêve, dans la mesure où il est plus qu’essentiellement, dans ces deux exemples, voyage de retour, prend évidemment un caractère odysséen. Il est par suite naturel que s’y attache… un certain nombre de réflexions sur la mémoire, l’écriture et la transmission. Voir plus bas, ch. V, 3.

[11] Lettre XIII, À Cangrande della Scala. par. 33.

[12] Cf. Enfer, XVIII, 82s.

[13] N’oublions pas que, dans l’autre monde, dont la loi est la justice divine, chacune des âmes est représentée telle qu’en elle-même l’éternité l’explique.

[14] Cf. François HARTOG, Mémoire d’Ulysse, p. 94.

[15] Enfer, V, 73s.

[16] Minos : dans la mythologie classique, roi de Crète célèbre pour sa sévérité et son sens de la justice. Homère le place dans l’Hadès comme juge des Ames ; Dantes le reprend à travers Virgile, et en fait un démon infernal.

[17] Sémiramis : reine mythique de Chaldée et d’Assyrie, aux XIVe siècle avant Jésus-Christ ; célèbre par sa beauté et ses excès sexuels, elle aurait selon Orose promulgué une loi autorisant l’inceste.

[18] Celle-ci qui se tua par amour / en trahissant les cendres de Sichée : Didon, reine de Carthage, dont Virgile raconte qu’elle se tua lorsqu’elle fut abandonnée par Enée, trahissant par cet amour la promesse de fidélité à son mari défunt, Sichée.

[19] Cléopâtre : la reine d’Egypte, maîtresse de César puis d’Antoine, exemple traditionnel de luxure.

[20] Hélène : cause de la guerre de Troie.

[21] Achille : d’après les légendes médiévales sur la guerre de Troie, à cause de son amour pour Polyxène, il fut attiré dans un piège et tué par traîtrise.

[22] ces deux-ci : fait divers devenu légende. Francesca da Rimini, fille de Guido da Polenta, épouse Giovanni Malatesta en 1275 ; s’éprend de son beau-frère Paolo da Malatesta ; Giovanni les surprend et les tue.

[23] la Caïne : c’est la première des quatre régions du dernier cercle de l’Enfer, le Cocyte. Elle est assignée aux damnés traîtres à leurs parents.

[24] Lancelot : différentes version des romans de la Table Ronde racontent ses amours avec Genièvre, femme du roi Arthur.

[25] Galehaut : sénéchal de la reine, témoin d’un pacte d’amour. Dans les textes connus, il pousse Genièvre à embrasser Lancelot. Selon la version inconnue que suit Dante (ou suivant sa propre version) c’est Lancelot qui embrasse Genièvre.

suivi de : Le péché sublime de Francesca et Paolo

suivi de : Le péché sublime de Francesca et Paolo

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Complément : L’Ulysse de Dante par Didier Ottaviani (France Culture, Les Nouveaux chemins de la connaissance, 29.10.2014). VOIR ICI.