29/06/11 : Révision de l’intro et ajout illustration.

29/06/11 : Révision de l’intro et ajout illustration.

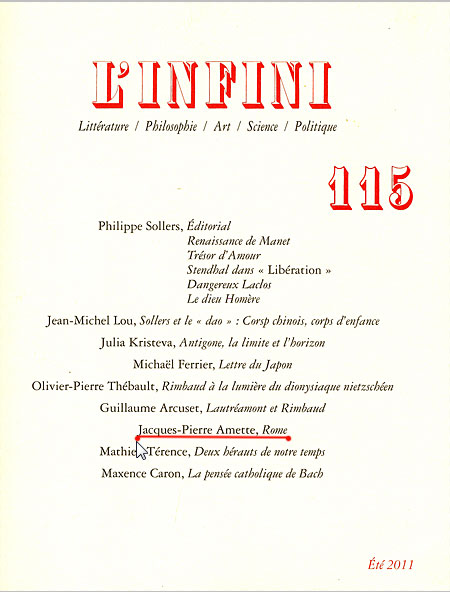

Au menu de L’Infini n° 115, Eté 2011 qui vient de sortir : Jacques-Pierre Amette, avec un texte intitulé Rome qui aurait pu s’intituler Carnet romain.

L’auteur y saisit quelques scènes romaines remixées par une plume littéraire qui laisse exprimer son imaginaire. Elles ont pour nom : Premier hôtel, Stendhal, Villa Médicis, Mariella, La première journée à Rome, Les églises romaines, Madonna di Rosario.

L’extrait que je vous propose : Les églises romaines !

Dans le lot, il y avait des titres qui semblaient plus aguichants peut-être direz-vous ? Lisez et nous en reparlerons car nous sommes à Rome et c’est Jacques-Pierre Amette qui écrit. Peut-être vous souvenez-vous que ce critique littéraire est l’auteur du prix Goncourt 2003, avec un titre que les Goncourt voulaient à tout prix couronner à l’occasion du centième anniversaire du prix : La Maîtresse de Brecht. Et pour ne pas se le faire souffler ils vont couronner leur auteur favori, avant tous les autres, quinze jours avant la date habituelle du prix... Du jamais vu !

Eh bien, lorsque j’ai lu cet extrait, je ne m’attendais à ce que l’on y parle de désir, d’érotisme, de fantasmes : « prière douloureuse et extatique », action de grâce...

Rien de sordide, ...désolé ! Juste l’art de mettre un peu de dentelle sur les mots comme Aubade en orne parfois ses dessous féminins. Les plus réussis étant les plus sobres. Juste un soulignement discret ton sur ton.

Ici, juste l’art de transmuter les mots en littérature.

Mais vous n’êtes pas obligé de partager l’humeur de mon vagabondage qui correspondait alors à celle de l’auteur. Il en est des mots comme des rapports humains, il est des moments privilégiés (et des lieux) pour que l’alchimie opère. Ce n’est pas automatique !

Ai aussi joint, en bonus, un autre extrait : Mariella. N’a pas déclenché la même étincelle chez moi. Mais pour vous, qui sait ? Et ceci vous donnera - si besoin est - un aperçu plus large de l’écriture de Jacques-Pierre Amette.

Rome / Les églises romaines

Parfois, après une rupture amoureuse, il m’est arrivé de passer des journées dans Rome et d’aller d’une église à l’autre, rien que des églises : de Sant’Eligio degli Orefici à l’église Santa Maria in Monserrato, de l’église San Girolamo della Carita à l’église du Spirito Santo dei Napolerani. J’y vais pour entrer dans l’immense garage du silence, dans ce bassin de lumière figée, avec de lointains bruits de citerne. Éloignement lent du raffut contemporain. Dans la réclusion de l’ombre, dans la piété, je vois la femme aimée qui s’installe dans un fauteuil profond et qui allonge ses jambes, étire ses membres, approche son pied droit de son pied gauche, et ôte ses sous-vêtements dans des mouvements fluides ; approche lente vers la cérémonie des plaisirs, ensauvagement au fond de la prunelle ; gestes attisés et ralentis, confondus ou séparés. Dans les chemins de croix les femmes essuient le visage du Christ. C’est vrai, les femmes ne cessent pas de toute leur vie d’essuyer les hommes, de leur faire pleurer des larmes et de recueillir la semence sur leur jupe et parfois, dessous.

Je suis dans une église comme dans une douce fondrière érotique. Les lueurs de faux-jour qui tombent d’une cheminée ressuscitent et rappellent des soirées où un homme et une femme, dans leur solitude, chauffent à blanc leurs désirs dans une sorte de pénombre commune ; les respirations et les salives se mélangent. Gestes recueillis et souples des femmes, de précaution et de stimulation, gestes les plus crus et les plus directs. Gestes essentiels de femmes, bruits d’étoffe qui glissent sur un corps, prière douloureuse et extatique quand un homme et une femme s’avancent à la limite extrême du plaisir, comme si, au fond, tout au dernier moment il fallait se détruire par fusion. Méduse, s’enfonçant dans la couleur trouble d’une toison pubienne, fouiller dans la hâte l’épaisseur étroite de la chair une révélation où l’on perd enfin son identité. Les noyés en train de couler naissent dans les pâleurs de ces chapelles annexes avec leurs petites grilles mal entretenues. Il y a aussi le sentiment d’une totale vacance de l’esprit, les sens aiguisés dans ces odeurs fades de bouquets fanés sur un autel, dans ces grésillements de minuscules flammes de bougies, dans des lumignons bleuâtres qui disent l’égouttement du temps.

Enfin, on peut parler à la femme absente, on peut s’agenouiller, sonder le visage immense qui vous boit littéralement, poser un regard lent, engourdi, vertigineux, sur les grains de beauté qui parsèment son dos, comme si, avec une lueur d’allumette, on découvrait une inconnue dans son sommeil. Tout se peuple et fourmille dans ces pénombres d’église. Rêver au manteau noir de la femme qui venait chaque soir doucement frapper à la porte de l’appartement pour venir ensuite multiplier les dévotions et agenouillements devant le membre masculin.

L’église est faite de courbes, de voûtes, de drapés, comme si, au fond, s’y superposaient les omoplates, les vertèbres, les hanches, les courbes et encorbellements d’un corps féminin épanoui. Et on y sent des froissements de tissu sur la chair, des chuchotements de confessionnaux endormis, des chasubles aux moisissures troublantes, de dalles avec des noms effacés, de cercles lumineux et fluides qui sont comme des parcelles de mémoire fugitives qui glissent et s’évanouissent comme des serpents. Chaque église, dans ses éclairages de poussière, vous met dans la marge énigmatique d’un immense bâtiment vide, dépeuplé. Et cependant, près d’un pilier, on reste comme aux aguets devant ces silhouettes. Vadrouille parmi des fantômes et ronde de nuit dans sa propre vie ; quelles étranges migrations au fond de soi.

On surveille la peau blanche et la courbe d’une belle nuque de jeune femme qui prie, d’immenses toiles qui montrent la mer qui se divise en deux, et les grains de beauté qui parsèment une épaule. On navigue entre fresques et chasubles mitées, silhouettes furtives sortant d’un confessionnal, et l’émotion du passé et du présent se mélangent pour donner, au fond, une idée de la réversibilité du temps. Je revois Ariane en train de se maquiller, cheveux tirés en chignon, prunelle qui flambe, noire, d’une gravité qui me trouble ; elle se penche vers le miroir pour scruter une inconnue au visage trop fixe. Imprévisibles dérives dans la tristesse subite, marinade mentale dans cette grotte en eau trouble, dans ces flaques de lumière huileuse, les lignes souples et épurées des bras nus, tout un passé érotique revient, louche, fade, tiède, attirant ... des jambes s’allongent sur une couette, la multiplication fourmillante de tous les secrets du simple désir humain s’épanouissent le long d’immenses parois poussiéreuses couvertes de plaques d’ex-vero, les mains jointes d’une jeune femme qui prie, à peine entrevues, suffisent à déclencher un torrent de fantasmes. Un amour soudain, sauvage, exclusif, avec cette inconnue. Cette manière brûlante et adolescente de prendre feu ne peut éclore que dans le bain onirique de ces grandes églises romaines à l’abandon. Il y a une douceur d’extase à entendre un froissement de robe, toussoter quelqu’un dans cette fausse nuit, dans ces demi-jours dans la cassure d’énormes pierres, dans ces odeurs et ces parfums d’encensoir. Les génuflexions rapides d’un habitué. Quand on pousse les hautes portes matelassées, le poids du monde bruyant s’allège. Il flotte dans les corniches de pierre, les saillies, les dômes, les balustrades ou les fresques et le même bain pour m’y recueillir, et rejoindre la femme aimée. Rien de tel qu’une chapelle latérale, un chuchotement monotone, un buisson lumineux de bougies qui tremble dans la pénombre pour que revienne le visage de la femme aimée. Stendhal a souvent mis Madame de Rénal et ses héroïnes dans l’ombre portée d’un vitrail, sous les grandes voûtes.

Il m’arrive souvent d’entrer au Panthéon. Intérieur de la coupole, rayons latéraux d’une lumière qui danse, voûte fissurée, silence de papillons qui volettent vers la rotonde... mais quand j’en ressors, crépi terre de Sienne brûlée dehors, je traverse la Piazza della Rotonda et marche dans la Via dei Pastini ; je m’installe dans un de ces étroits cafés voûtés tout en longueur pour accueillir la nonchalance du creux de l’après-midi ; l’abri romain par excellence. Café tiédissant.

Contrairement à ce que croient les touristes devant quelques colonnes isolées, ou appuyés contre la vasque d’une fontaine pour mieux déplier leur plan, ils peuvent savourer la perpétuation d’une soirée antique ; elle commence chaque soir après six heures, quand les serveurs en veste blanche prennent la pile des nappes blanches et les étendent sur les tables avec un geste de la paume de la main pour les lisser. Je ne suis pas dans un temps différent des dieux ni d’Agrippa. Le legato d’une soirée romaine, si indéfinissable : paix soudaine, engourdissement, bien-être, fluidité.

Enfin, plus tard dans la soirée, ce muret de briques rougeâtres Sut lequel je m’appuie, il ne se dilue pas : l’ombre brûlée s’y consume depuis tant de siècles comme une promesse, ce muret, grâce à lui, je suis moins fugitif au cours de mon séjour chez les vivants. Ce muret, ce fossé de silence et d’herbe rongée suit mon ombre ; ce tout simple muret où poser mes lunettes après avoir lu la victoire de Berlusconi me laisse vide et m’imprègne aussi de la légèreté courante des ombres du soir dans cette rue-là ; le legato d’une soirée romaine, si indéfinissable de paix soudaine, d’engourdissement, comme si on retrouvait une saveur paysanne si ancienne.

Ensuite je retournerai à l’arrêt Piazza Argentina. Ensuite une marche le long d’une villa romaine réduite à son terrassement, les pauvres rejets de ronces, de simples terrains herbeux pour des enfants qui jouent trop tard le soir, la douceur de l’air si soudainement. Quand on marche dans ce cadastre de ruines, avec ces coupoles byzantines dans la nappe flottante du ciel à peine bleu ... ou en plein c ?ur de, ce qui frappe, c’est aujourd’hui cette présence si fragile, si délabrée, leur symétrie qui bouge quand les ombres s’allongent au plein de la journée ; comme si une simple pellicule de terre séchée devait nous tenir compagnie dans une odeur de lau riers jusqu’à notre propre fin, mais pas davantage, elle se dissout avec la nuit proche qui recommence. Oui, à chaque seconde du jour ça s’évanouit aussi fragile que le rythme du corps humain, de son humble respiration régulière. Fûts, terrasses à carrelages nus et abîmés, présages et ombres de dieux dans le cobalt du plein ciel, chants d’oiseaux éternels du côté du Vatican, épanouissement, espérance, sagesses de fin de matinée catholique, baptistère pour bénir le dernier bel été ... les crépis, colonnades, briquettes, cela se dérobe et n’a rien d’éternel ni de pétrifié : les marches ne montent vers rien que la lumière nue qui se transforme, printanière, plus évanescente.

Murets bas, les petits fossés avec éboulis sont dans un murmure de disparition, comme lavés dans une eau limpide qui s’étale sur une bande de sable.

Regardez les Thermes ou les cercles de pierre d’un cirque : un absolu vide vous entoure. Empreintes de sandalettes dans le sentier puis eau limpide des mosaïques ; c’est du temps qui sèche le soir dans cet endroit.

Sommeil végétal et lapidaire. Le sentiment d’être absorbé, dans le papier buvard du Temps, filtré, évaporé, revenu à la naissance.

Nous pouvons nous asseoir tranquillement, sortir d’un étui une paire de lunettes, c’est bien d’une commune disparition, un immense séchage qu’il s’agit. Se perdre des heures dans ces allées au silence pauvre et tiède d’une pinède.

La lumière descend d’une ouverture ovale. Fascinant secret de cet antre enfumé avec murmures de dieux, portes de bronze, pilastres cannelés de marbre, temples, escaliers larges qui s’effacent dans la brise avec des odeurs de myrrhe et s’emplir de la lumière et dans la joie du mirage et de l’effacement.

- crédit dessin : Le Monde (non signé)

Rome / Mariella

Hier, vers trois heures de l’après-midi, en pleine élection vaseuse, s’accumulèrent sur la ville quelques nuages, et des trouées de clartés plombées... Je marchais sous les arcades qui menaient à la stazione Termini et je butai sur Mariella. J’avais connu Mariella à l’Ospedale Santa Caterina il y a vingt ans environ... Nous attendions dans le cloître pour une consultation ; j’avais remarqué cette grande fille trop poudrée qui avait engueulé un type déplaisant qui s’était allongé sur l’unique banquette du couloir. Mariella l’avait tiré par le col de chemise et l’avait déséquilibré en lui disant : « Les banquettes sont pour les femmes !!! » J’avais été pris de fou rire et puis nous avions fini la soirée dans un café de la Torre Argentina, devant du vin rouge épais dans une carafe et des assiettes de tripes. Elle me racontait son métier, assez ancien et traditionnel. La manière dont grognaient ses clients au moment suprême.

Aujourd’hui, elle tient une bijouterie via del Moro. Elle s’habille en noir chic et sort la photo de ses petits-enfants ; elle a un visage fatigué comme j’aime : émouvant avec des ombres sous le regard tendre...

Et puis nous n’avons pas eu grand-chose à nous dire. Nous marchions. Nous nous sommes serré le bras en complice, avec le sourire. Nous avons marché un moment le long du Tibre en disant des banalités, avec, chacun, dans la tête, l’idée de se débarrasser de l’autre. Le passé nous encombrait, étrange... Il ne fallait pas y toucher.

Une heure plus tard, après l’avoir vue monter dans un taxi, je suis resté assis sur un rebord de fontaine dans le crachotement d’une gueule de triton ; à bêtement regarder ce filet d’eau couler couler couler... ce qu’il avait coulé d’eau depuis notre rencontre à l’Ospedale. Au fond j’étais heureux que nous n’ayons échangé ni numéro de téléphone ni adresse, rien. Le temps nous avait séparés, oh, pas de l’autre, mais de nous-mêmes à cette époque-là.

J-P. Amette, La Maîtresse de Brecht sur amazon.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?