Philippe Sollers, Entretien avec Yann Moix

Philippe Sollers, Entretien avec Yann Moix

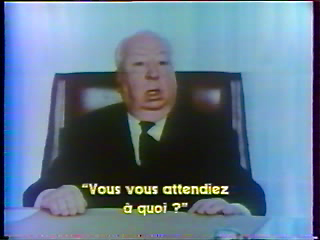

Hitchcock s’explique

Hitchcock s’explique

Valeur d’usage et valeur d’échange

Valeur d’usage et valeur d’échange

Alfred Hitchcock par Jean Douchet

Alfred Hitchcock par Jean Douchet

La « scène primitive »

La « scène primitive »

Sollers, Un innocent dans un monde coupable

Sollers, Un innocent dans un monde coupable

Hitchcock, Un innocent dans un monde coupable

Hitchcock, Un innocent dans un monde coupable

Hitchcock, The man who made movies

Hitchcock, The man who made movies

Alfred Hitchcock : Entretien

Alfred Hitchcock : Entretien

Humour : L’éloge de l’American Film Institute

Humour : L’éloge de l’American Film Institute

ANNEXES

Truffaut parle d’Alfred Hitchcock

Truffaut parle d’Alfred Hitchcock

Catalogue Hitchcock

Catalogue Hitchcock

1958, Bernard Hermann compose la BO du film "La Mort aux trousses"

1958, Bernard Hermann compose la BO du film "La Mort aux trousses"

Bernard Hermann par Thierry Jousse

Bernard Hermann par Thierry Jousse

Dans l’ombre d’Hitchcock. Alma et Hitch

Dans l’ombre d’Hitchcock. Alma et Hitch

En guise de conclusion

En guise de conclusion

Alfred Hitchcock (Les oiseaux, 1963)

« Le cinéma ? Hitchcock suffit. Le déluge spectaculaire s’intensifiera (comme pour les livres), mais il y a, et il y aura, un tri. » C’est ce que Philippe Sollers déclare dans Le Nouvel Observateur du 27 novembre 2008 [1].

Au diable, le cinéma !

Lors de l’entretien qu’il accorde à Yann Moix dans La Règle du Jeu de janvier 2010, Sollers développe comme il l’a rarement fait (excepté dans ses articles sur Debord, Godard ou Jean-Daniel Pollet) ce qu’il attend du cinéma en général (peu de choses) et ce qu’il pense d’Alfred Hitchcock en particulier. Il met l’accent sur l’importance de la technique et de la direction d’acteurs.

[...] Je vais vous dire que le cinéma m’intéresse lorsqu’on a une technique éblouissante avec pénétration temporelle et métaphysique sous-jacente, ce qu’on appelle, à juste titre le suspense. Il y a un maître absolu : Hitchcock. Je peux revoir indéfiniment certains films d’Alfred Hitchcock.

Y. M. Par exemple ?

Ph. S. North by Northwest (La Mort aux trousses). C’est-à-dire quelque chose que je serais bien incapable de faire, il faut une technique. Ce n’est pas la peine de s’occuper de cinéma si on n’apprend pas la technique. La technique la plus importante est d’ailleurs celle de la direction d’acteur. Pour ça, il faut trouver quelque chose qui entre profondément, pas seulement psychologiquement, freudiennement, érotiquement dans ce qu’on appelle les femmes. Hitchcock est celui qui a réussi, à mon avis, il est unique sur ce plan-là. Quand vous voyez la façon dont il a utilisé la substance féminine avec cette merveille qu’est Ingrid Bergman dans Notorious (Les Enchaînés)...

Y. M. J’allais vous rétorquer, à propos d’Ingrid Bergman, que Rossellini a fait un peu la même chose.

Ph. S. Comparez Ingrid Bergman chez Hitchcock et Ingrid Bergman chez Rossellini.

Y. M. Pour moi, la comparaison est vite faite ! Je suis plutôt du côté de Rossellini.

Ph. S. Vous vous trompez d’une certaine façon parce que Rossellini est dans une sorte de romantisme amoureux, etc. Tandis que Hitchcock la coince dans son anémie fondamentale. Regardez Eva Marie Saint, l’admirable menteuse de North by Northwest, et, surtout, la sublime Tippi Hedren. Et puis, il faut aussi savoir choisir ses acteurs. Dans Les Oiseaux, par exemple, Cary Grant manque, le type [Rod Taylor] est moins bon. Les Oiseaux est un film absolument extraordinaire. Ça veut dire quoi, le suspense ? Ça veut dire que quand on arrive à ce niveau-là — après North by Northwest, je ne vais plus au cinéma.

Y. M. C’est ça qui m’intéresse. Pourquoi ?

Ph. S. Parce que ça ne va pas assez vite, ou alors pas assez lentement. Il y a une fausse vitesse du cinéma, une contrainte qui m’ennuie très vite. Si c’est à la télévision, je zappe tout de suite, je vais sur les documentaires, surtout les archives militaires.

Y. M. Il y a dans le cinéma quelque chose qui ne capte pas votre cerveau. Il n’y a pas de prise, en fait. Ça glisse.

Ph. S. Il y a peu de place dans mon cerveau pour la pure marchandise qu’est, au fond, le cinéma. De ce point de vue, je suis assez d’accord avec Debord qui a réussi à faire In girum. C’est quand même ce qu’il a fait de mieux, les autres films ont vieilli, sont moins performants. Ça consiste tout simplement à dire qu’on peut faire du cinéma avec n’importe quoi, à condition d’avoir derrière, une voix et un texte.

Tout ce qui est de la question technique, je serai tout à fait incapable de diriger vraiment, écrire pour le cinéma, n’en parlons pas, c’est une évidence : Faulkner, Fitzgerald, etc. En revanche, passer derrière la caméra, comme on dit, demande une formidable conscience technique. Pourquoi ça ne m’intéresse pas ? Parce que je sens immédiatement les contraintes, le fait qu’il faut travailler avec les autres, être là en équipe, d’une certaine façon.

Y. M. Vous avez écrit et prouvé qu’il n’y avait pas de poésie sans pensée, pas de pensée sans poésie et donc que la littérature était avant tout un art de la pensée ; la poésie pure, c’est la pensée. Il y a une densité de pensée dans la poésie qui est fondamentale et qui apporte une forme de vérité. Est-ce que vous reconnaissez qu’au cinéma certains réalisateurs ont réussi à apporter de la pensée, comme on en a apporté en poésie ? Bon, pour vous, c’est Hitchcock. Mais est-ce que vous reconnaissez, ou pas, au cinéma le pouvoir équivalent d’apporter sa forme de pensée ?

Ph. S. C’est rarissime.

Y. M. C’est rarissime, mais est-ce possible ?

Ph. S. Ce n’est pas impossible, à condition, encore une fois, d’entrer dans des passions fondamentales qui sont de l’ordre de la suspension du temps. Par exemple, certains plans de Hitchcock : il va se passer quelque chose au bout de ce couloir. Vous êtes là complètement capté parce qu’il joue sur des émotions enfantines très profondes et très lentes. Hitchcock a eu ce mot merveilleux que Truffaut ne relève pas — et c’est un tort, parce qu’il aurait dû aller là au coeur du problème, Truffaut lui dit à propos d’I Confess (La Loi du silence) : « Est-ce que votre oeuvre n’est pas marquée par votre éducation catholique ? Est-ce que vous n’êtes pas marqué par ça, par le péché ? » Hitchcock lui répond : « Mais comment pouvez-vous dire ça ? Je décris toujours un innocent dans un monde coupable. » Truffaut ne rebondit pas, alors que Kaplan dans La Mort aux trousses, c’est ça. C’est extrêmement fin, c’est métaphysique.

Y. M. S’il y a une oeuvre dans laquelle il y a de la pensée, c’est l’oeuvre de Fassbinder.

Ph. S. C’est lourd.

Y. M. Quoi ?! Vous trouvez ça lourd ?

Ph. S. Oui.

Y. M. Je trouve ça extrêmement léger.

Ph. S. Ça manque probablement de relativisation du négatif qui chez Hitchcock atteint un maximum. Vous êtes au milieu du crime mais, en fait, c’est toujours l’innocence qu’il conçoit. [...] [2]

Autant d’affirmations qu’il est bon de vérifier. Après Godard, Hitchcock donc.

Hitchcock s’explique

Le 20 décembre 2005, dans L’Evangile de Nietzsche, Sollers déclare à Vincent Roy :

Pensez seulement au côté hyper-ringard d’un Robbe-Grillet faisant ses films avec ses petites chaînes, et déclarant dans une interview aux Inrockuptibles qu’Alfred Hitchcock n’est pas un grand auteur parce qu’il tient toujours à expliquer. [...] (je souligne) [3]

Explications. Ce que Hitchcock lui-même a fait et dit.

La première fois qu’Hitchcock s’est expliqué, en français, c’est en 1963, à l’occasion de la présentation de son film Les Oiseaux au festival de Cannes.

Alfred Hitchcock livre sa conception du suspense

12 mai 1963. Visite d’Alfred Hitchcock à Cannes, venu avec son interprète Tippi Hedren présenter hors compétition le film Les Oiseaux. Hitchcock joue avec les photographes, s’essaye aux ombres chinoises et répond avec humour et en français aux questions du journaliste François Chalais sur le suspense, l’humour macabre et le "type" des héroïnes hitchcockiennes.

Puis, en 1965, Hitchcock s’explique, images à l’appui, devant la caméra d’André S. Labarthe.

Extrait 1 : le suspense. « Psycho » : image et son

Comment composer musicalement une scène.

(durée : 3’39" — Archives A.G.)

Extrait 2 : le suspense. North by Northwest (La mort aux trousses)

Regardons d’abord la scène mythique de l’avion dans son intégralité [4].

Extrait 3 : le commentaire d’Hitchcock

Le suspense contre les clichés.

(durée : 10’13" — Archives A.G.)

Valeur d’usage et valeur d’échange

Revenons sur North by Northwest. Que raconte le film ? À la suite d’un quiproquo, un publiciste (dont la mère est plutôt envahissante), Roger Thornhill, échappe à une tentative d’assassinat, commise par les hommes de main d’un certain Philip Vandamm. Peu après, il se trouve recherché par toutes les polices d’Amérique pour le meurtre d’un diplomate au siège des Nations-Unies. En fuite vers Chicago (North by Northwest !), il fait la connaissance d’Eve Kendall qui n’est autre que la maîtresse de Vandamm...

Thomas A. Ravier, dans L’innocence de Hitchcock, écrit :

En 1959, La Mort aux trousses est la description d’un monde en pleine effervescence idéologique. Insistant géométriquement, glaçant, sans extériorité réelle, unifié par l’absurdité technique, ce pauvre Monsieur K doit pourtant s’y déplacer, condamné par sa méconnaissance féminine. C’est la tragédie inévitable du petit publicitaire universel enfermé dans sa bulle maternelle et numéraire, avec pour unique ressource encore une fois l’allure, la distance et l’ironie que lui prête momentanément l’acteur Cary Grant. C’est peu, c’est beaucoup. Un demi-siècle avant Tian’anmen, Hitchcock met en scène la solitude homérique grandiose d’un corps face à la machine. Le grand défi chaplinesque historique — lui, l’acteur, jouant de l’intérieur un jeu subtil avec sa propre disponibilité marchande.

Il poursuit par la description de la fameuse scène de « la vente aux enchères » :

À ce propos, la scène où George Kaplan met le bordel dans une vente aux enchères est à elle seule une petite merveille surréaliste. Voyez comme elle entraîne un fou rire d’une étrange profondeur enfantine. Quel bonheur de sentir ainsi se dérégler la sphère économique... de voir le secteur du chiffre copieusement ridiculisé... d’assister à l’humiliation des acteurs financiers... de constater que les tenants de la hiérarchie marchande sont définitivement sans pouvoir réel... Farouche happening juvénile !

et il tire de cette scène un "procès" — assez debordien — du cinéma :

Pauvre Thornhill : le cinéma est en réalité ce qui peut vous arriver de pire dans l’existence, le plus mauvais rôle qui vous ait jamais été offert (voilà pourquoi la société se devait d’en faire un idéal existentiel). Succombez-y, vous serez contraint d’y personnifier un condamné à mort, vous serez victime d’une surveillance infernale, vos amours l’objet d’une manipulation institutionnelle invivable : en bref vous n’êtes plus qu’un corps monnayable dans une vente aux enchères planétaire [5].

Tout cela n’est sans doute pas faux... mais Hitchcock n’est pas Guy Debord. Là où Debord parle (importance de la voix off — celle de Debord lui-même —, vacuité des images), Hitchcock montre (et, puisque le « suspense » est aussi une course contre la montre, dé-montre). C’est tout l’art de sa mise en scène.

La scène de « la vente aux enchères » se situe vers le milieu du film. Elle dure environ huit minutes. À partir de là, le film va basculer... de nouveau leurre en nouveau leurre. Il faut y regarder de plus près.

C’est la première fois que tous les protagonistes du film sont réunis : le héros positif — Cary Grant/Roger O. Thornhill (R.O.T) [6]/Kaplan (sorte de Joseph K. pris dans un "plan" qu’il ne maîtrise pas), publiciste —, la « merveilleuse menteuse » — Eva Marie Saint/Eve (Eve !) Kendall, agent double —, le héros négatif — James Mason/Vandamm (vend dame ?) — ; les hommes de main (dont le bras droit de Vandamm : Martin Landau/le troublant Leonard) et, assis discrètement dans la salle, le Professeur (Leo G. Carroll/chef du contre-espionnage, double du metteur en scène ?) [7].

Voici la séquence [8].

La première partie de la séquence oppose Thornhill à Vandamm. On peut la diviser en deux temps. Premier temps : l’enjeu est Eve. La femme comme valeur d’échange sur fond d’homosexualité et de rivalité mimétique (à qui a-t-elle menti ? suivez la main de James Mason). Deuxième temps : la vente de la statuette — que Thornhill identifie ironiquement à Eve et qui contient des... micro-films (dont on ne saura jamais le secret caché). Vandamm sort accompagné d’Eve. Thornhill veut les suivre. Il en est empêché.

La deuxième partie de la séquence est proprement surréaliste. Cary Grant qui a compris qu’il ne pourrait échapper aux hommes de main de Vandamm qu’en s’en remettant à la police (entre deux maux, le moindre mal), dérègle la vente aux enchères (devant un public hilare) jusqu’à en être expulsé et emmené par la police (sous l’oeil du Professeur qui lui prépare d’autres surprises). Comédie. Jeu de dupes autour de la femme, de l’art (du (micro)film) et du marché de l’art, de la marchandise comme valeurs d’échange socialement tour à tour sur-valorisées et dévalorisées. Magistral. CQFD.

Alfred Hitchcock par Jean Douchet

’La Mort aux trousses’ et autres films

Stage d’analyse filmique animé par Jean Douchet, maître en la matière et fin connaisseur de l’oeuvre d’Alfred Hitchcock, qu’il a contribué à faire reconnaître comme grand cinéaste dans les années 1950.

A l’Institut Lumière le samedi 12 mars 2011.

Analyse et débat autour de "Fenêtre sur cour"

Cinéma & rencontre au C2 le 12 janvier 2013

La « scène primitive »

Dans la première partie de North by northwest, Cary Grant, après avoir échappé à la mort, est arrêté par la police ; il se retrouve, ivre, dans un commissariat de police. Il raconte aux policiers, devant sa mère goguenarde (qui, proprement, l’infantilise), ce qui lui est arrivé : on l’a kidnappé, on l’a fait boire ; personne ne le croit. Peu après, recherché pour le meurtre présumé d’un dignitaire de l’ONU, il fuit cette fois la police. Dans la scène de la vente aux enchères, c’est l’intervention de la police qui le sauvera (entre deux maux, il faut choisir le moindre). Ces multiples scènes de commissariat ne sont pas sans rappeler ce qu’on pourrait appeler « la scène primitive » qui semble avoir marqué le jeune Alfred Hitchcock.

Hitchcock a raconté cette scène à plusieurs reprises, en variant parfois sur l’âge qu’il avait quand elle a eu lieu (4 ans ? 6 ans ?). Il la raconte ici en français. C’était quand il était « un méchant enfant », son père, pour lui faire la leçon, décida de le faire mettre en prison ! Cela ne dura que cinq minutes : « c’était tout pour moi », dit Hitchcock.

Un innocent dans un monde coupable

On peut douter que « le méchant enfant », Alfred Hitchcock, ait commis, à quatre ans, un acte qui méritât la prison. C’est donc, d’une certaine manière, un « innocent » qui fut mis en prison. La leçon fut en tout cas retenue. Comme la plupart des héros hitchcockiens, Roger Thornhill, est innocent (selon la polysémie du mot « innocent » : innocent du meurtre dont on l’accuse ; il n’est pour rien dans les événements dont il souffre ; il est naïf, voire niais) .

« Tous mes films décrivent les aventures d’un innocent dans un monde coupable. »

Cette phrase attribuée à Alfred Hitchcock dans ses entretiens avec François Truffaut — réalisés en 1964 et publiés en 1966 —, Philippe Sollers la cite dans de nombreux articles ou interviews au point qu’il n’est pas exagéré de dire qu’elle résume ce que l’écrivain pense de lui-même et de la position de l’artiste "en général" (ou plutôt dans sa singularité). Position "christique" par excellence, c’est celle d’Hölderlin, de Nietzsche, de Rimbaud, et même de Bataille [9]), voire de... Céline.

Exemples parmi d’autres :

dans Lire en mai 1988 :

La "culpabiline" c’est la principale substance chimique de notre époque. Moi, je me sens innocent. Et je pense toujours à Hitchcock disant à Truffaut : « Tous mes films décrivent les aventures d’un innocent dans un monde coupable. » Si vous voulez, j’ai la notion de péché concernant l’humanité tout entière, sauf moi !

dans Plus de cinéma en 1989 [10] :

Hitchcock m’a intéressé parce que son oeuvre est humoristique. Dans le fameux livre d’entretiens, Truffaut est incapable de pousser Hitchcock sur ce sujet. Truffaut était plus puritain qu’Hitchcock. C’est flagrant dans le dialogue qui s’engage sur I Confess (La Loi du silence). Truffaut demande si l’éducation catholique, culpabilité et sens du péché, n’ont pas pesé sur ce film [11]. Hitchcock a cette réflexion superbe : « Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Mes films représentent toujours un homme innocent dans un monde coupable. » C’est une formule inouïe. Tous coupables dans un monde qui devrait être innocent : voilà, au contraire, la thèse forcenée du cinéma. Truffaut passe à côté d’une perle. Il fallait le pousser métaphysiquement, Hitchcock. [12].

Et, vingt ans plus tard, dans Transfuge (Hors série N°2, été 2007) :

Lors de ses entretiens avec François Truffaut, Hitchcock a eu un mot célèbre — mot sur lequel Truffaut ne rebondit pas. Ce dernier lui demande si son éducation chez les jésuites explique l’atmosphère de culpabilité de La Loi du silence [13]. « Comment pouvez-vous me dire ça, répond Hitchcock, puisque tous mes films décrivent un innocent dans un monde coupable. » Cette réponse s’entend en termes métaphysiques.

ou encore à la fin de l’avant-propos son Céline, en octobre 2009 :

Céline est à tout jamais un innocent dans un monde coupable. La formule vient de François Truffaut, interrogeant Hitchcock : « N’avez-vous pas l’impression qu’à cause de votre éducation catholique le péché est toujours présent dans vos films ? » Et Hitchcock répond : « Pourquoi me dites-vous cela ? Je décris toujours un innocent dans un monde coupable. » C’est ainsi qu’il faut voir Céline, comme il se décrit finalement dans tous ses livres : un enfant innocent perdu dans un monde coupable. (c’est évidemment l’affirmation la plus scandaleuse)

et enfin, en décembre 2009, dans l’entretien avec Yann Moix que je citais en commençant :

Hitchcock a eu ce mot merveilleux que Truffaut ne relève pas — et c’est un tort, parce qu’il aurait dû aller là au coeur du problème, Truffaut lui dit à propos d’I Confess (La Loi du silence) : « Est-ce que votre oeuvre n’est pas marquée par votre éducation catholique ? Est-ce que vous n’êtes pas marqué par ça, par le péché ? » Hitchcock lui répond : « Mais comment pouvez-vous dire ça ? Je décris toujours un innocent dans un monde coupable. » Truffaut ne rebondit pas, alors que Kaplan dans La Mort aux trousses, c’est ça. C’est extrêmement fin, c’est métaphysique.

Sollers désigne Cary Grant/Thornhill par son nom fictif, Kaplan. C’est un nom d’origine juive.

« Un innocent dans un monde coupable »

C’est à la fin de la dernière émission des célèbres Entretiens Hitchcock/Truffaut [14] qu’Alfred Hitchcock prononce cette fameuse phrase. Elle n’intervient pas dans n’importe quel contexte.

Écoutons l’entretien. Je l’ai divisé en deux parties.

1ère partie (16’41)

On recommence avec « Psycho ». Hitchcock raconte ce qu’il lit : les journaux, des récits de voyage, « jamais de fiction ». Peu de littérature (trop de descriptions). Hitchcock révèle que « son esprit est uniquement visuel ». Truffaut évoque La nuit du chasseur de Charles Laughton (qu’Hitchcock n’a pas vu), le combat du Bien et du Mal. Hitchcock insiste, lui, sur son plaisir de « raconter une histoire ».

2ème partie (11’44)

Sollers écrit dans L’Evangile de Nietzsche [15] :

Vous êtes un peu allés au cinéma, comme moi, et vous savez, j’espère, que les plus beaux portraits cinématographiques de femmes ont été faits, sans aucun doute, ou alors il faut me démontrer le contraire, par Alfred Hitchcock, qu’il s’agisse d’Ingrid Bergman, de Kim Novak, de Grace Kelly, de l’admirable Tippi Hedren, voire d’Eva Marie Saint dans North by Northwest. Hitchcock est d’une grande pénétration sur cette question de la merveilleuse menteuse.

Et il ajoute :

Je dis ça pour que Ludi et Nelly [personnages féminins de Une vie divine.] vous apparaissent, à travers l’écran de la représentation cinématographique (je ne vais pas vous parler de peinture, parlons de cinéma, nous sommes dans cette ère-là), comme des personnages filmés et filmables par Alfred Hitchcock. [16]

Les femmes donc. Retour au « sexe » qu’Hitchcock lie à la notion de « suspense ». Hichcock donne son point de vue sur les actrices qu’il préfère (Grace Kelly et pas Marylin Monroe ou Brigitte Bardot) ou les femmes d’apparence un peu froide : les anglaises ou les scandinaves, pas les latines.

Puis dans un second temps, Truffaut revient sur l’idée de péché originel qui, selon lui, marque tous ses films. Il faut ici citer le passage exact :

Truffaut : Je sens vraiment dans votre travail le sens du péché originel, c’est-à-dire d’une culpabilité, d’une culpabilité des hommes...

Hitchcock (après un temps de réflexion) : Comment pouvez-vous me dire ça alors que nous avons constamment le thème de l’homme innocent, qui est sans culpabilité et qui est constamment mis en danger ?

Truffaut : Oui... non... Il est innocent de ce dont on l’accuse mais il y a toujours aussi le refus de diviser le monde en deux — les bons et les méchants. Tout le monde a toujours quelque chose à se reprocher. Par exemple, le personnage de James Stewart dans Fenêtre sur cour, est un personnage vraiment coupable et d’un péché au regard de l’Église [17]...

Hitchcock : That’s true. That’s true. Je suis d’accord avec vous que c’est vrai mais, malgré le fait que c’est horrible à cause de l’idée du voyeur, si quelqu’un m’avait dit ça avant de commencer le film, il ne m’aurait jamais arrêter de faire le film, c’est-à-dire mon amour du film ou de l’idée est plus importante que la moralité [...]

Pour démarrer l’écoute, cliquez sur la flèche verte

François Truffaut, certes, « ne rebondit pas » sur cette idée d’« innocence » fondamentale, comme le signale Sollers, mais il relance cependant le metteur en scène. Les choses, en vérité, sont plus complexes.

« Le thème de l’homme innocent, qui est sans culpabilité et qui est constamment mis en danger » (pour reprendre les termes de Hitchcock lui-même) ne signifie pas que le monde, l’humanité, la société, ne connaissent pas le Mal (Hitchcock, en bon catholique, croit au Diable), mais que quelqu’un peut toujours faire exception et échapper à la malédiction. Et ce « quelqu’un » peut avoir des identités multiples. C’est d’ailleurs pour cette raison que le spectateur peut s’y identifier en tant qu’il est potentiellement cet un, cet être-là [18].

Rappelons que Hitchcock avait déjà évoqué ces thèmes (l’innocence, l’identification), dès 1959, à propos de The wrong man (Le faux-coupable) et de North by Northwest, dans un entretien qu’il avait accordé à Jean Domarchi et Jean Douchet pour les Cahiers du cinéma.

Q : North by northwest reprend les thèmes de la plupart de vos films. Celui de The wrong man, par exemple, l’innocent que l’on accuse injustement.

Q : North by northwest reprend les thèmes de la plupart de vos films. Celui de The wrong man, par exemple, l’innocent que l’on accuse injustement.

Hitchcock : Ne croyez pas que je rabâche sans cesse. Les peintres peignent toujours la même fleur. Ils commencent par la peindre lorsqu’ils n’ont aucune expérience, et ensuite ils la peignent en profitant de toute l’expérience qu’ils ont acquise. Il y a une très grande différence. Oui, le thème est celui de The wrong man : l’homme innocent. Si je me sers de ce thème, c’est parce qu’il me permet de résoudre une part importante de mon travail artistique et technique. Je crois dur comme fer à l’art cinématographique, moi. Je ne crois pas aux dialogues. Je fais du suspense et j’essaie de jouer avec les spectateurs comme le chat avec la souris. Donc, pour que les spectateurs ressentent l’anxiété, le suspense, etc.... vous devez avoir sur l’écran un héros auquel ils puissent s’identifier. Je crois qu’il est vain de vouloir leur faire ressentir les sentiments d’un gangster. C’est impossible, car ils ne connaissent pas ce genre d’individu. Mais l’homme de la rue, l’homme ordinaire. ils le comprennent. C’est comme s’ils faisaient partie intégrante des aventures racontées par le film. (je souligne)

En 1973, Hitchcock revenait sur toutes ces questions — la scène d’enfance, la peur de la police, le suspense, le « mac guffin », le Bien, le Mal —, bref sur « son art et son temps » dans un documentaire de Richard Schickel, The man who made movies. Images à l’appui.

The man who made movies

Extraits et analyse de Psychose (le meurtre du détective), La mort aux trousses, Les cheveux d’or, la 5ème colonne, L’ombre d’un doute, Les enchaînés, Psychose (la scène de la douche, la cave), Les oiseaux, Le rideau déchiré, Frenzy.

Un jour, on m’a demandé :

« Quel est votre idée du bonheur ? »

J’ai dit :

« Un horizon clair... Pas de nuages... Pas d’ombres... Rien du tout. »

(durée : 57’44" — Archives A.G.)

Fiche documentaire avec le film en VO-NST

Alfred Hitchcock : Entretien

Humour

L’éloge de l’American Film Institute (1979)

On n’insistera jamais assez sur l’humour de Hitchcock. Dans ses films, bien sûr, mais aussi dans chacune de ses interventions. Exemple dans cette cérémonie où Ingrid Bergman, James Stewart, Georges Steven Jr, etc. témoignent de leur admiration et narrent de savoureuses anecdotes, avant que Hitchcock reçoive le prix de l’A.F.I. couronnant ses 50 ans de carrière cinématographique et prononce un discours, mi-ému, mi-humoristique (15 min, VOSTF).

Voir en ligne : Site sur Alfred Hitchcock

En guise de conclusion

Note du 25 janvier 2013 : lire, sur le site de Philippe Sollers, La fin surprise d’Alfred Hitchcock : « Un biographe prétend que le metteur en scène, à la fin de sa vie, rejetait la religion. Ce n’est pas vrai. J’étais là ». Témoignage d’un jésuite américain, recueilli par le Wall Street Journal.

[1] Cf. Mauriac à la une.

[2] Cf. L’entretien intégral pdf

.

.

[3] L’Évangile de Nietzsche, folio, p. 92.

[4] Lire aussi : Scène culte : L’attaque de l’avion dans "La mort aux trousses".

[5] Cf. L’oeil du prince, Gallimard, 2007, p. 112-113.

[6] Thorn : épine. Hill : colline.

[7] On notera que Cary Grant, James Mason et Martin Landau et Leo G. Carroll sont tous nés en Angleterre.

[8] Jean Douchet, dans son essai sur « Alfred Hitchcock » de 1967 (Première édition : L’Herne cinéma n°1. Réédité en 1999 dans la collection Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma) avait déjà noté l’importance de cette scène de la vente aux enchères.

Jean Douchet fut, après Rohmer et Chabrol, l’un des premiers à mettre l’accent sur les aspects métaphysiques de l’oeuvre d’Hitchcock. On peut considérer son essai sur Hitchcock comme daté (il n’en disconviendrait pas). On peut critiquer les côtés "néo-platoniciens" de son analyse, mais Douchet est peut-être le premier à indiquer, sans en faire explicitement mention, l’influence de la gnose sur l’oeuvre d’Hitchcock. L’accent qu’il met sur la lutte entre la Lumière et les Ténèbres (Lucifer) en témoigne. L’analyse de Douchet a cependant évolué. S’en rendront compte ceux qui participeront au stage qu’il animera les 11 et 12 mars 2011 dans le cadre de la rétrospective d’Hitchcock.

[9] Bataille qui, en 1943, alors que le mal est partout, écrit Le Coupable, mais ajoute : « par anti-phrase ? », on l’oublie souvent. Cf. Bataille, le coupable, à Vézelay.

[10] Cf. Improvisations, folio, 1991.

[11] Sollers se trompe en partie : ce n’est pas dans le dialogue sur I confess (18ème émission) qu’est abordée la question de « l’innocent dans un monde coupable ». Et, par ailleurs, c’est Hitchcock qui demande à Truffaut : « Croyez-vous que la lourdeur du film [I confess] est due à mon éducation jésuite ? » et Truffaut répond : « Non. »

[12] Sollers ajoute : « Cela dit, ses films vont vieillir très vite. »

[13] Voir note précédente.

[14] Pour écouter tous les entretiens.

[15] Op. cité, Folio, p. 93.

[16] J’ajouterai les personnages de Cyd (dans Femmes) et de Sophie (dans Portrait du Joueur) qui m’ont toujours semblé être des héroïnes "hitchcockiennes".

[17] Que dire du personnage de James Stewart, dans Vertigo, qui perd deux fois la femme qu’il aime au sommet d’une église !?

[18] Quelqu’un pas tous. Si tous se croient "innocents" — par cynisme ou indifférence — comme les personnages de Mais qui a tué Harry ? (Titre original : The trouble with Harry) — qu’on peut lire : « Mais qui a tué INRI ? » INRI : Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) —, cela signifie que tous sont potentiellement coupables. C’est ce qui arrive dans un monde en-deçà du Bien et du Mal (et non « par-delà »).

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

7 Messages

Les "Mardis du cinéma : Un printemps pour Hitchcock", une analyse de Jean Douchet et Laurence Drummond du dialogue, important dans l’histoire du cinéma, entre Alfred Hitchcock et François Truffaut, et plus largement sur l’art d’Alfred Hitchcock, un dandy, "Un homme qui en savait trop"...

avec : Jean Douchet (cinéaste, historien et critique de cinéma (1929-2019)), François Truffaut, Alfred Hitchcock, Jacques Chancel (Journaliste).

En savoir plus

Né à Londres le 13 août 1899, mort à Los Angeles le 9 avril 1980, Alfred Hitchcock continue de faire peur, de faire rire et réfléchir, autrement dit, d’être grave et énigmatique.

C’est ainsi que Laurence Drummond présentait "Les Mardis du cinéma" le 26 février 1985 en préambule à une émission intitulée "Un printemps pour Hitchcock".

En 2019 nous pourrions dire la même chose du célèbre cinéaste britannique. Nous nous replongeons dans cette émission avec Jean Douchet qui interroge le climat des entretiens que François Truffaut eut avec Alfred Hitchcock dans les années 60 (Le cinéma selon Hitchcock aux éditions Seghers). Comment le maître du suspense s’est-il mis en scène au fil des questions ? De quelle nature sont ces questions ? De quelle nature sont ses réponses, a-t-il expliqué le choix de ses thèmes ?

Ces thèmes, le critique et historien du cinéma français, également écrivain et réalisateur Jean Douchet, en analyse l’originalité et la force d’expression de film en film. Peu à peu s’esquisse l’homme Hitchcock tel que Jean Douchet l’a rencontré et pressenti : "L’homme qui en savait trop" sur les pièges du conscient et de l’inconscient et sur leurs lois frustrantes ou salvatrices...

Selon Jean Douchet :

L’entretien est illustré par des extraits de films et des archives, dans l’une d’elles Hitchcock racontait son état d’esprit lors des premières, alors que le film Psychose allait être projeté à Paris, en 1960 :

Il évoque son thème préféré :

Avec Jean Douchet et les voix d’Alfred Hitchcock, Jacques Chancel et François Truffaut.

Production : Laurence Drummond

Mardis du cinéma - Un printemps pour Hitchcock (1ère diffusion : 26/02/1985)

Indexation web : Sandrine England, Documentation Sonore de Radio France

Archive Ina-Radio France

En savoir plus : Alfred Hitchcock à propos de "Fenêtre sur cour" : "J’étais très créatif à cette période"

Dans l’ombre d’Hitchcock. Alma et Hitch

Inventif pince-sans-rire et maître du suspense au cinéma... : au travers de la relation fusionnelle entre Alfred Hitchcock et son épouse Alma Reville, un portrait iconoclaste du réalisateur de légende.

Un documentaire de Laurent Herbiet (2018) à voir ici

En 1962, Alfred Hitchcock donnait une série d’entretiens à François Truffaut. En 1999, ces entretiens sont diffusés en 25 épisodes sur France Culture. Dans le 24ème épisode, il parle des "Oiseaux", puis dans le 25ème, et dernier épisode, Hitchcock évoque le bien, le mal, le sexe dans ses films.

L’acteur Anthony Perkins jouant le rôle de Norman Bates dans une scène du film "Psychose" d’Alfred Hitchcock, en 1960.

Crédits : Photo by Paramount Pictures/Courtesey of Getty Images - Getty. ZOOM : cliquer sur l’image.

Hitchcock/Truffaut, ou Le Cinéma selon Alfred Hitchcock, surnommé également "le Hitchbook", est un livre de François Truffaut, paru en 1966.

Ce livre est principalement constitué d’une série d’entretiens entre Alfred Hitchcock et François Truffaut qui a eu lieu en 1962 avec l’aide d’Helen Scott, une amie de Truffaut qui traduisait simultanément le dialogue entre les deux cinéastes.

En 1999, Serge Toubiana et Nicolas Saada proposaient de réécouter les bandes de ces entretiens, remontées en une série de 25 épisodes.

Nous vous proposons d’écouter le début du 24ème épisode dont le thème est le film Les Oiseaux puis ensuite l’intégralité du 25ème épisode où il sera question, en particulier, de la représentation de la sexualité dans les films d’Hitchcock.

En août 1962, au moment des entretiens entre François Truffaut et Alfred Hitchcock, celui-ci achevait la post-production de son 48ème film, Les Oiseaux. Le matin même du 24ème entretien Hitchcock avait montré le film, dans une version inachevée, à Truffaut. Inquiet, soucieux, attentif aux réactions de son interlocuteur, Hitchcock décrivait une expérience inédite, l’utilisation de sons électroniques qui remplaçaient la musique.

Pour la première fois au cours de ces entretiens Hitchcock parlait d’une oeuvre en train de se faire et non pas achevée.

Tippi Hedren dans "Les Oiseaux" d’Alfred Hitchcock.

Crédits : Photo by Universal Studios/Getty Images - Getty. ZOOM : cliquer sur l’image.

Dans le 25ème, et dernier épisode, Alfred Hitchcock parle de la place de la sexualité dans ses films, "mon attitude à propos de montrer du sexe à l’écran ? Je pense qu’il doit y avoir du suspense, je pense que la scène ne doit pas être évidente, ne doit pas trop montrer". Hitchcock évoquait la scène de Psychose quand Janet Leigh, jouant le rôle de Marion Crane, apparaissait en soutien-gorge avec son amant, Sam Loomis interprété par John Gavin, dans une chambre à coucher :

A propos de la représentation du bien et du mal au cinéma, il résumait ainsi sa façon de voir :

Par Serge Toubiana

Réalisation : Claude Giovannetti

Entretiens avec Alfred Hitchcock par François Truffaut - Entretien 24 et 25/25 (1ère diffusion : 04/11/1999 et 05/11/1999)

Rédaction web : Documentation sonore de Radio France

Archive Ina-Radio France

VOIR AUSSI SUR PILEFACE : Tippi Hedren.

Chantage, Les 39 marches, L’Inconnu du Nord-Express, Vertigo, Psychose, Les Oiseaux... Des premiers films anglais du jeune réalisateur aux chefs-d’œuvre américains, sans oublier les titres pour la télévision, Alfred Hitchcock, cinéaste prolifique et inventif, a fait preuve d’un style unique et a, tout au long de sa carrière, joué avec les plus intimes émotions de ses spectateurs. LIRE ICI.

Psychose, Vertigo… Les classiques d’Alfred Hitchcock à redécouvrir à la Philharmonie

Ils ont fait la renommée du maître du suspens. Du 2 au 4 février 2018, ces films devenus mythiques se voient mais surtout s’écoutent lors d’un cycle événement à la Philharmonie. Des ciné-concerts uniques à Paris pour se replonger dans le génie hitchcockien. LIRE ICI.

Alfred Hitchcock, les années Selznick : retour sur une période riche mais houleuse de sa carrière

A l’occasion de la sortie du coffret Ultra Collector Hitchcock : Les années Selznick chez Carlotta, Ecran Large revient sur le cinéaste, sa carrière et ses névroses. Parés pour une plongée près du maître du suspense ? LIRE ICI.

Sollers et le cinéma : « à€ part Hitchcock, il n’y a personne  » , un entretien avec Thierry Lounas et Jean Narboni , Sofilm, mars 2013.

Hitchcock, Noël était presque parfait

Cette semaine, Les Nouveaux chemins de la connaissance vous proposent non pas un crime, mais des fêtes de fin d’année presque parfaites, et consacrent, à cette occasion, une série de quatre émissions à Hitchcock.

France Culture.