« ... H, le plus oublié des romans de Sollers, perdu un peu dans l’ombre

que fait porter sur lui le monument, à peine postérieur, de Paradis. »

Philippe Forest, Une comédie de phrase

art press 364, février 2010.

Dans le numéro 364 de la revue art press, en février dernier, pas d’entretien avec Sollers qui vient de publier Discours Parfait, mais un article de Philippe Forest, précédé d’un texte où Jacques Henric raconte, pour la première fois, l’étrange rituel de ses entretiens avec Philippe Sollers depuis... trente-sept ans. Henric écrit :

Il m’a été donné d’assister de près, depuis des années et à intervalles réguliers, à l’occasion de la parution des romans de Sollers, à une étrange opération suscitée par moi, opération qui a donné naissance à ces objets bizarres qui n’ont laissé d’intriguer les lecteurs d’art press, puis ceux de Tel Quel et de l’Infini. Je veux parler des textes qu’on retrouve aujourd’hui, pour un certain nombre d’entre eux, dans Discours Parfait, et qui ont de statut : Propos recueillis par Jacques Henric, ou Réponses à des questions de Jacques Henric.

Le rituel est simple : un coup de fil, arrivée à 11h chez Sollers, bref échange sur les amis communs et la situation politique, assis en tailleur sur le plancher, un magnéto. « On y va ? ». Pas ou peu de questions. Sollers parle pendant une heure et demi (monologue, polylogue). Puis : « ça vous va ? — ça me va ». C’est que Henric appelle un corps à l’oeuvre [1].

Voici le tout premier de ces entretiens (sans rituel, donc). C’était au printemps 1973, art press en était à son numéro 3 (première série). L’entretien portait sur H, le roman que Sollers venait de publier [2].

ZOOM : cliquer sur l’image

Comme il le fera toujours par la suite, Jacques Henric présentait rapidement l’entretien.

Quelle continuité/rupture H marque-t-il par rapport à votre précédent livre ?

Une chose me paraît claire : j’ai dû, depuis trois ou quatre ans réapprendre à écrire. C’est une drôle d’histoire, compliquée, personnelle et non personnelle, liée, je crois, à l’ébranlement de mai 68. En tout cas, il y a là, pour moi, un avant et un après. Lois est évidemment un livre de crise. Et j’ai l’impression maintenant de commencer à peine à entrer dans le langage qui serait le mien. C’est pourquoi, je voudrais écarter tout de suite un malentendu : « sollers » n’existe pas encore, « sollers » est en train d’opérer autre chose que ce qu’on croyait et que lui-même croyait. En un sens, il faudra reparler de « sollers » dans dix ans. Ceci pour dire que j’ai eu à un moment très précis la vision de mon cadavre en circulation sur le marché littéraire, lui-même contrôlé par celui du savoir. Bref, « j’avais eu lieu », et certains de m’expliquer où, quand, comment et pourquoi. C’est une expérience. L’étrange est qu’elle soit à ce point une expérience de vie ou de mort je veux dire évidemment sexuelle. Sexuelle et politique, bien entendu. Inscrite avec violence dans une guerre des discours. Lois a provoqué une sorte de scandale dont la signification fondamentale était : comment ça, il s’obstine à écrire ? Sans demander la permission ? En changeant de rythme ? De quel droit ? L’accueil fait à ce livre a été symptomatique d’une désorientation comique. Or, l’essentiel pour moi, à ce moment là, était d’atteindre un tourbillon de langue, une autre scansion signifiante qui fasse surgir massivement le poudroiement du sujet dans l’histoire. Disons : Wo es war, soll dervich werden. C’est à dire : une danse-vertige du « je pense » avec son langage, comme si celui-ci commençait à pleuvoir (je note au passage que la lettre h dans les inscriptions runiques vient du mot hagall qui signifie : grêle ). Si l’on n’embraye pas sur cet aspect de tourniquet, de moulin non plus à prière mais à critiques qu’est Lois, si l’on ne saute pas dans son geste à la fois agité et sec, dans son bombardement électronique, dans sa « chambre à bulles », on est tout de suite obligé de se raccrocher à des lambeaux de sens transitoires et, finalement, de reconstruire un fantasme d’unité que la partition du texte a pour fonction de liquider. H, il me semble, va encore plus loin dans ce sens : ça se met à parler, à murmurer, à chanter, à marquer et à effacer en même temps de tous les points du discours et de la durée. La tentative est d’arriver à ce que j’appelle dans Lois une « langue pluriverselle » qui serait moins la condensation-martellement d’ensembles de langues qu’une matrice de transformation elle-même en transformation brisant et relançant toute matrice de langue possible. Le travail, en somme, à peine commencé, consiste à se munir d’un appareil qui soit à la fois un analyseur, une arme et un compteur de décharge . Ce qui m’intéresse, c’est d’aller chercher au fin fond de son effondrement actuel (là où, comme le dit Joyce d’Ulysse, on n’est plus séparé de la folie que par une mince feuille de papier) le creuset de notre culture et d’en prévoir la transmutation. Je vois maintenant la suite sous forme d’une fresque, entamée en plein milieu et à calculer sur un certain nombre d’années.

Dans Lois, l’espace de la page était relativement morcelé : blancs, décalages de lignes, marges diverses, disposition du texte en colonnes ; ponctuation insistante... Dans H : plus de chapitres, de retours à la ligne. Un ensemble d’une typographie compacte, sans la moindre fissure. Plus un signe de ponctuation. Pourquoi ? Vous écrivez : « ... la ponctuation vieux c’est la métaphysique en personne y compris les blancs les scansions... » Pouvez-vous préciser ?

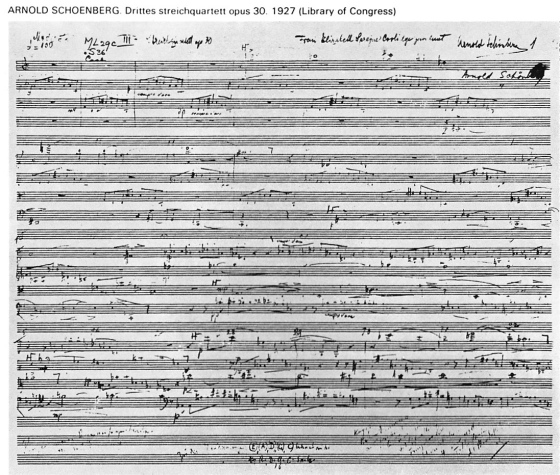

Lois présente en effet une ponctuation en relief. C’est un espace d’interpellation, d’exclamation, on sent que le sujet de l’expérience est littéralement débordé de plusieurs côtés à la fois. Vibration, flux et n ?uds de mots-phrases. Matière première d’un geste discontinu, transitif. Quelque chose frappe à pic (inconscient à pic) dont on voit l’ombre portée. Ce livre restera pour moi lié à un état inattendu et constant d’ivresse, d’effervescence non cherchée, d’a-pesanteur. « De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible » (Rimbaud). Il paraît que ce n’est pas bien. Que cela prouve les plus noirs desseins quant à la cohérence sociale. Qu’il s’agit de désespoir ou de dérision, etc... Comme quoi le malentendu est à son comble. Dans H on peut dire que le travail porte sur la liaison de cette énergie déclenchée. Le texte se déploie comme une cantate (je pensais aux cantates de Webern, par exemple Das Augenlicht) où les blocs de voix, percutantes, s’enlèvent au-dessus d’un passage à vide, pulsion continue. C’est pourquoi ce texte, beaucoup plus microactif que Lois, encore plus différencié, hétérogène, a l’air d’une seule coulée. Il laisse apparaître les positions d’énonciations à l’intérieur même d’une ponctuation latente . Ni écrit, ni parlé il suppose que le lecteur prenne d’abord acte du volume contradictoire dans lequel « s’allume » l’ensemble des messages en cours de modulation. Je dis que la ponctuation manifeste fait la preuve d’une certaine limite métaphysique, dans la mesure où quelque chose du rythme du sujet reste pour lui « dehors », en représentation, capté par l’exhibition de son image spéculaire. La ponctuation injectée, elle, est à la fois plus interne et plus externe, elle laisse en plan le lieu médian où s’expose le compromis de censure. Du point de vue technique, cela relève si l’on veut de la « mélodie de timbres », de la Klangfarbenmelodie. J’appelle ça le « polylogue extérieur » (rien à voir avec le monologue intérieur centré) qui est en même temps beaucoup plus intériorisé que toute instance subjective. Ce qui me frappe, déjà, c’est à quel point les lecteurs « cultivés » ont davantage de difficultés que d’autres à embrayer directement sur cette vitesse qui est simultanément très rapide et très lente, là où, disons, des lecteurs plus jeunes, déjà familiarisés avec l’underground, trouvent tout cela naturel (naturel du point de vue formel : je ne dis pas que le sens leur soit immédiatement accessible dans la mesure où il porte des condensations de savoir). Bref, le surmoi veille au découpage il refuse d’être entraîné, immergé dans ce flot verbal. Cette introjection de la ponctuation a d’autre part pour moi la signification de mimer la jouissance. H est aussi un éclat d’orgasme, dissolvant l’écueil de l’objet.

ZOOM : cliquer sur l’image

Il est intéressant de noter de quelle façon Lois a été reçu par la critique. Deux aspects de votre travail ont été totalement occultés : le « contenu » lui-même (et pour cause !). je veux dire ses thèses, ses propositions théoriques et politiques ; et le travail sur la langue, plus précisément ce qui touche à la musique de la langue. Pourquoi ce refoulement portant sur la musicalité du texte ? Vous dites : « ... rien n’est dit si rien n’est chanté. » Qu’entendez-vous par là ? Écoutez-vous de la musique en travaillant ? Laquelle ?

« Plus que le goût, écrit Artaud, plus que la lumière, plus que le toucher, plus que l’émotion passionnelle, plus que l’exaltation de l’âme soulevée pour les plus pures raisons, c’est le son, c’est la vibration acoustique qui rend compte du goût, de la lumière, et du soulèvement des plus sublimes passions. Si l’origine des sons est double, tout est double. Et ici commence l’affolement ». Voilà. Toutes les révolutions du langage moderne me semblent liées à ce postulat. Depuis La Musique et les lettres et le Allez la musique ! de Lautréamont jusqu’à l’étourdissante base sonore qui sous-tend la roue de Finnegans Wake. Finalement, quoi ? S’il y a une « troisième oreille » analytique (qui n’a que trop tendance à se refermer mais avec laquelle il est devenu impossible de ne pas écouter toute structure de discours), disons qu’il y en a une quatrième qui n’est plus seulement d’écoute et de repérage de l’évanouissement ou du clivage du sujet, mais de son surgissement transversal, pluriel, vibratoire. La musique met en échec le discours universitaire sourd et muet comme le verbiage philosophique spiritualiste. C’est l’instance matérialiste minimale d’une nouvelle position du langage, sa chance de dialectisation. Insistance du signifiant, filtres : ça commence à tenir les notes, à monter, descendre, couper, se tendre et dégringoler ; ça raconte en forme de découverte invocatoire ; ça empêche l’Autre de se refermer. La musique-en-langue me paraît être le champ d’expérience même du sujet entre la pulsation énergétique et une économie de pensée dont, sans doute, la topologie donne le levier. Accents, fréquences : on oublie toujours trop les voix. Il y a une pétrification littéraire, une langue pâteuse, mortuaire, qui signe l’impossibilité à franchir une interdiction fondamentale, comme si la jouissance venait buter sur une membrane ossifiée, cuirassée, tabou. H commence dans un cimetière et en sort . Bien entendu, la musique n’est pas encore la musique : la musique arrive en même temps que la langue et le concept passent dans leur consumation réciproque. Là se mettent en place les abréviations, les séries « épiques » (destinées à éclairer les procès historiques, à analyser les dépôts mythiques, linguistiques, religieux, etc...). Je peux cependant dire la musique-musique qui m’aide à obtenir parfois un certain « déclic » architectural : les Selva morale e spirituale de Monteverdi, des cantates de Purcell et, pour « l’attaque », le dernier quatuor à cordes de Webern. Mais il peut s’agir de n’importe quelle conversation saisie au hasard.

Vos précédents livres se construisaient selon un schème structurel donné : 64 chants pour Drame, le carré pour Nombres, le cube pour Lois. Un tel mode de progression existe-t-il dans H ? Ou le développement de récriture obéit-il à une logique autre ?

La composition : c’est ce qui est le moins vu. Je suis surpris de voir à quel point il est difficile d’aborder le sens du volume. Au fond, il s’agit ici de sculpture. Barthes, à propos de Drame, avait repéré cette distinction de Vinci, reprise par Freud, entre peinture et suggestion d’un côté (via di porre), sculpture et analyse de l’autre (via di levare). Ceci rejoint Hegel qui écrit : « La poésie épique présente avec la sculpture une étroite affinité, et cela aussi bien au point de vue de son contenu substantiel qu’à celui de la forme extérieure ». En passant, il n’est peut-être pas inutile de rappeler précisément ce que dit Freud du poète épique comme fonction d’assumation du meurtre du père. Les compositions auxquelles j’ai eu recours (échiquier, carré, cube), outre qu’elles avaient pour rôle d’instituer une sorte de méthode « sérielle », devaient aussi « traiter » la représentation depuis son décrochage interne, court-circuiter l’investissement projectif, donner accès à l’engendrement d’abord topologique des scènes de langue. L’accent était mis ainsi sur un développement-transformation, différent de la simple répétition-juxtaposition qui sert en général de support à la fiction. Champ magnétique, donc, préparant l’intervention ponctuelle de l’énonciation (et non pas remplissage d’énoncés). Autrement dit : système de coupes intégrées. Blanc global divisant les termes. En fait, cette phase est pour moi désormais dépassée. H n’est d’ailleurs que le premier tome d’une autre organisation par bandes . Il s’agit du prologue de ce qui pourrait devenir une sorte de télescripteur fonctionnant presque de façon permanente (ou du moins donnent l’idée d’une telle folie). Journal lumineux-sonore mais en-dessous du seuil de conscience, destiné à déjouer sans fin la censure et à se transposer sans fin, librement. L’utopie est ici de se livrer à une orchestration immédiate et simultanée des explosions de sens au moment où elles passent d’un état à l’autre, de rassembler et de relancer des rapts de sauts qualitatifs (psychiques, sociaux) comme s’il s’agissait de faits « naturels » (tourbillons, cristaux).

H. Pourquoi ce titre ? Référence à Rimbaud... ?

H, hydrogène, hashisch (Rimbaud établit l’équivalence). Mais aussi cette notation d’Artaud disant qu’au Mexique il a vu un peu partout dégagée par le feu, cette lettre, « le H de la génération en somme ». Rappel du HCE de Finnegans Wake. Dans l’écriture ogamique par entailles le A et le H s’écrivent d’un seul trait et H, huitième lettre de l’alphabet pour nous, devient la première (voir l’étude de Stephen Heath dans Tel Quel 54 en partie consacré à Joyce). H hiératique des hiéroglyphes. H où vous entendez le tranchant du A, son sifflement aspiré. Marque indiquant qu’il s’agit d’opérations portant sur des ensembles et, comme Lacan à raison de le rectifier, la lettre ne désigne pas des ensembles, elle les fait .

Lois constituait pour une part une réécriture décapante, violemment subversive, de divers grands mythes fondant notre culture occidentale. Dans H, il semble que vous ayez été occupé plutôt par un matériau historique...

Le problème qui se posait à moi était le suivant comment inventer une forme d’épopée qui, tenant compte du bouleversement de la rationalité et du langage au 20e siècle (Finnegans Wake ; les Cantos ; Artaud), n’en expose pas moins les inégalités-détours-courbes-sauts du procès historique ? Regardez le 19e : la perspective téléologique, linéaire, évolutionniste, spiritualo-scientifique, se marque dans La légende des siècles, par exemple, ou dans Michelet. Tout un formidable fouillis culturel, pulsionnel, vient se couler dans une vision perspectiviste qui est à la fois majuscule (Peuple, Humanité, etc...) et prosodie fixe (la « période » romantique, l’alexandrin). Hugo est magnifique mais comment le lire sans s’endormir ? On ne peut pas « refermer » la crise ouverte par Lautréamont, Mallarmé, etc... et « revenir » à l’unité du 19e. Quand cela a été tenté, on voit bien l’échec. Pourquoi ? D’abord les « siècles » ne sont pas le lieu d’une légende mais d’une vérité, et nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas savoir que cette vérité est marxiste. Ensuite, l’inconscient depuis Freud (et Lacan) coupe court à toute « continuité » de l’énonciation, nous oblige à penser et à pratiquer des « places » de discours multiples, un sujet « innombrable ». La dialectique matérialiste, à ce niveau, ne peut plus prendre l’aspect d’un mouvement total, englobant, mais se fait tri, criblage, intégration d’intégrations, mouvement du fini et de l’infini dans chaque cellule, zébrure battante du transfini, verticalité, masses. Autre exemple : Dante (cf. Dante et la traversée de l’écriture, dans Logiques). Il est évident que tout ce que j’écris est hanté, à la lettre, par la Comédie. A savoir par la question d’ensembliser le savoir de toute une époque dans une opération-procès « langue-musique ». Mais il est non moins évident que cela ne peut se faire aujourd’hui que dans un espace méconnaissable . Je pense que tout le monde se rend plus ou moins consciemment compte de la nécessité d’un tel risque de refonte lyrico-épique, lequel, pour n’être pas « creux » exige des prises de connaissance incessantes. De plus en plus, il apparaît impossible de continuer le vieux jeu du roman naturaliste ou formel, le vieux jeu du lambeau-poésie, bref la question des cloisonnages de langue. L’ambition de sortir de toutes ces potiches devrait augmenter. Stanze, de Pleynet, en précise le surgissement inévitable. Nous pouvons prévoir, en ce sens, la conjonction critique, subversive, de l’histoire avec le sujet. Dans Lois, les sondages historiques, les fouilles , sont déjà profondément entamés. Cela, comme dans la cure analytique, ne va pas sans des résistances violentes qui vont du mimétisme hystérique à l’agression projective-identificatoire (j’en donne un exemple : tout un antisémitisme refoulé viscéral, jetant sur Lois l’accusation de fascisme et d’antisémitisme alors que ce livre préci-sément met à jour les tumeurs enfouies du cancer raciste). Ouvrir le tombeau d’une culture ne vas pas sans cris, ni attitudes vertueusement indignées des tartuffes de la bonne conscience. Inutile de préciser que ces partisans du refoulement se retrouvent après 68 comme par hasard, principalement au sein du même parti d’ordre (le pcf). Un parti marxiste-léniniste qui s’intéresse désormais au « personnalisme » ! Toute cette décomposition est d’ailleurs logique. Crue de bêtise.

Mais Lois, H, ce qui suivra, c’est déjà une autre histoire, une autre mémoire, un autre futur. J’aimerais faire sentir comment la préhistoire entre dans le temps de la fission nucléaire, comment la conquête de l’espace a lieu sur les traces de la tragédie grecque, comment nous entrons dans ce sens insensé, vie-mort, expansion audible et « apocalyptique » d’écarts.

« ... multiple voix une et liée multiple divisée liée et l’un multiple le non-un le toujours et jamais multiple... ». On a l’impression que votre texte est constamment multicentré, plutôt décentré ou a-centré. Comme si le roman connaissait enfin sa révolution copernicienne... Vous traversez les époques, les lieux, les cultures, les langues, les peuples, les sujets... Qui parle dans H ? Quels sont les lieux d’émission des messages ? Comment, de façon inédite, se pose, a partir de ce texte, le problème du sujet de l’énonciation dans le roman ? Quelle est la part de mise en jeu du « sujet biographique » ?

Il y aurait, à la rigueur, une seule figuration pensable, corporelle, du héros moderne, une seule silhouette humaine supportable à se profiler dans la mutation en cours : Chaplin. Si H était un film, il faudrait voir le récitant sous cette forme, c’est-à-dire affecté d’un coefficient irréductible d’humour. Mais évidemment ce n’est pas un film. Donc, pas besoin de personnages. Rien que des lieux de discours rapides, effleurés, repris, déformés, reformés, harmonisés avec leurs fautes volontaires, leurs dissonances. Oui parle, dans H ? Jamais un un , un tout . Toujours au moins deux . Peut-être le qui du zéro, s’il avait la parole. Le « sujet biographique », lui, est là parmi d’autres . Il fait part des boucles de son parcours dans une histoire située, réelle (la mienne donc). La biographie est un élément du procès de transformation. Ecrivons ça : l’zhéros positif.

Comment, après un tel texte, peuvent se penser la vieille question de la sublimation, celle, neuve, de la jouissance ? Ne croyez-vous pas que l’accueil critique fait à Lois, celui, probable, réservé à H, s’expliquent par le fait que tels textes déçoivent de manière abrupte toute tentative de fétichisation ?

Le problème du fétichisme me paraît déterminant pour savoir si, oui ou non, un langage est ouvrable. Le point de fuite du fétiche bloque, en fait, la quasi-totalité des champs d’expérience esthétique. Que serait un « au-delà du fétichisme » ? Probablement une langue neuve, inouïe, une désarticulation-réarticulation au premier abord insensée de syntaxe. Un « par-delà la mère », en tout cas. Ce qui ne manquerait pas de nous donner un peu d’air. Par là-même, cette position a-fétichiste pourrait être considérée par le sens social comme la plus grave transgression, la plus impardonnable, celle qui met (bien plus profondément que la perversion) en question son espace de reproduction. Si ce que dit Freud est vrai, alors ni la forme ni l’anomalie ne sont à leurs places, et, en effet, la jouissance est un immense continent inconnu. Je crois que l’approche de cette « côte » est perceptible dans H. Sans quoi, pourquoi cette intonation ? Pourquoi cette fin de Lois, avec cette couleur, ces sonorités-là ? Pourquoi, dans H, cette espèce de « certitude » sans certitude, cet état léger matériel dans chaque micro-drame écrit ?

Questions plus concrètes : avez-vous travaillé à partir de notes ? Quand travaillez-vous ? Quel effet physique a sur vous l’écriture d’un tel texte ? Le matériau onirique joue-t-il un rôle important ? Comment envisagez-vous votre travail à venir ?

Notes : Jour et nuit (carnets, inscriptions au vol). Temps : quand ça marche. Effets physiques : accélérateurs. Rêves : fonction de bords. Travail à venir : plus libre.

Le numéro d’art press faisait le point sur l’évolution de Tel Quel depuis sa création.

Historique de « Tel Quel »

1960 : Naissance de Tel Quel. Soutien des recherches menées dans le domaine de la fiction ; plus particulièrement le « nouveau roman » dont le travail formel rend possible une manière nouvelle d’aborder la littérature. Période formaliste. Dès les premières années, les dissensions d’ordre politique et littéraire vont instaurer ce qu’on pourrait appeler une crise permanente dans le comité de rédaction

1963 : Colloque de Cerisy. Moment charnière dans l’histoire de la revue. Accent mis non seulement sur les recherches formelles de fiction mais sur l’élaboration d’un terrain critique. Déjà se trouve précisée la manière dont la série littéraire s’insère dans la politique. Jusqu’en 67 environ, élaboration d’une théorie de l’écriture et d’une théorie de l’action littéraire. Déconstruction de l’idéologie littéraire bourgeoise. Apparition en 1966 du sous-titre : linguistique/psychanalyse/littérature. En 67 : science/littérature. Publication de textes de Pound, Artaud, Bataille... numéro spécial de la revue consacrée à Sade. Dès 1966, intérêt très vif de certains membres de Tel Quel pour ce qui se passe en Chine.

1967 : Publication de « Pour une sémiologie des paragrammes » de Julia Kristeva. Fin 67, nouvelle crise due à la politisation croissante de la revue qui se place désormais sur des bases marxistes.

1970-1971 : Rupture avec le parti communiste français à propos de la Chine. Vive polémique entre Tel Quel et la Nouvelle Critique, organe des intellectuels du P.C. Tel Quel dénonce vivement ce que les collaborateurs de la revue appellent l’hégémonie idéologique désormais régnante de la bourgeoisie et du révisionnisme (cf TQ 47 comportant une autocritique à propos de mai 68). Nouvelle crise dans le comité de rédaction qui voit les membres et les collaborateurs favorables à la politique du P.C. quitter Tel Quel. Fondation du Mouvement de juin 71 qui se donne pour tâche partout où cela est possible la formation de noyaux d’intervention politique dans la lutte idéologique Le but étant une lutte idéologique générale et approfondie que Tel Quel estime désormais avoir un rôle déterminant dans la conjoncture actuelle.

1972 : Colloque de Cerisy sur Artaud et Bataille. Parution courant 73.

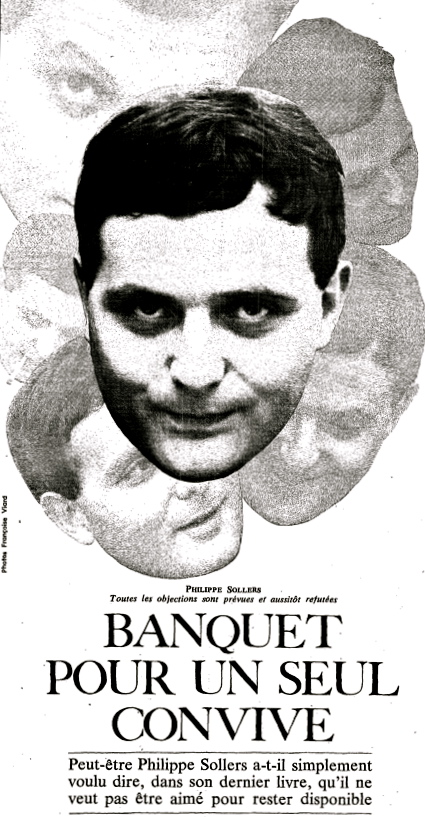

- Le Nouvel Observateur du 9 avril 1973, page 64.

Archives A.G.

par Hector Bianciotti

Il faut dire qu’on ne lit pas beaucoup Philippe Sollers — mais on le respecte. On croit en lui, ici et à l’étranger. On le suit, on le guette, on espère de lui quelque chose de plus. Il représente une rupture dans la littérature française. Ce qui se fait de vraiment nouveau. Et cela continue de compter, la nouveauté qui vient de Paris.

Depuis des années, on ressasse que cette ville est morte, finie. Qu’en matière artistique tout se passe ailleurs, à New York, à Londres, en Italie. Mais il suffit d’être à l’étranger pour se convaincre que les regards continuent d’être braqués sur Paris. Et, quand on y vient, on a l’impression d’être moins loin — on ne sait pas très bien de quoi, si c’est de Zurich, du passé ou de l’avenir, mais moins loin. Paris continue d’être, qu’on le veuille ou non, une sorte de conscience esthétique pour l’Occident.

A la différence d’autres magnifiques villes dont les volumes architecturaux composent un ordre évident, Paris est une ville qui est surtout belle par ses creux, ses espaces, ses perspectives. Littérairement, cela correspond aux claires avenues du concept que l’esprit français sait tracer comme nul autre. Réduire les choses à des concepts, c’est toujours séduisant. Classer, étiqueter, s’en tenir strictement à des théories, à des principes, à des règles, c’est une passion bien française, et qui donne l’illusion du savoir.

Et puis, Paris est une ville qui tend des miroirs. Et ces miroirs captent des images surprenantes, les rehaussent et les relancent. Parfois, du reste, ils sont vides. Alors, il n’y a plus d’images vivantes mais des masques sévères qui imposent la morne liturgie du commentaire.

Alors, toujours prêtes en coulisse, Cathos et Magdelon font leur entrée en scène. Les miroirs deviennent les « conseillers des grâces ». Ornées, précieuses, implacables, elles imposent des théories, inventent des codes, bannissent des mots, interdisent la métaphore ou autres figures de rhétorique. On ne parle plus de mise en scène mais d’écriture scénique, de lecture de Goya, de foyer textuel, de scripto-seminalo-gramma, etc. Et tout devient lieu : l’homme ou l’écriture sont le lieu où ceci et cela se produisent. La liste serait longue de ces mots de passe ultra-chics. Et la langue française — si bien mise au point qu’elle sert d’intelligence aux autochtones — devient un dialecte nocturne.

Paris est la cour du royaume occidental qui se prolonge en provinces lointaines et il se trouve toujours des gens de bonne volonté pour singer ses us et coutumes.

Qui dira jamais les souffrances des héros du snobisme ? Il se trouve des gens en Amérique du Sud, en Italie, en Espagne, partout, qui ne lisent « Tel quel » que pour se sentir différents. Parce que Paris est un mythe, une superstition inébranlable, même quand Paris n’est pas à la hauteur de sa réputation.

Or, bien que l’on sache que la revue « Tel quel » (où rien n’est jamais tel quel) est avant tout représentée par Sollers, l’opinion générale considère celui-ci comme quelqu’un qui, en marge de sa revue et bien au-delà de ses prises de position politiques et autres, possède un souverain pouvoir d’écriture, dont il n’a donné que des échantillons.

Personne ne nie qu’il ait, au plus haut point, le don — le don, qui n’est pas un bacille de Koch hérité du romantisme. Ou, si l’on préfère, une « griffe » hors du commun. Il a prouvé largement qu’il est un écrivain dont les phrases peuvent atteindre ce relief exact, cette ordonnance que l’on ne peut pas toucher sans entamer sa magie, ce qui est le signe même de la littérature et ce qui fait que les choses dites passent dans la vie des autres, élargissant leur vision du monde, ou leur procurant du plaisir.

Mais on dirait qu’il veut nier, détruire cette capacité dont il ne laisse apparaître que des bribes dans la trame de son incessant discours critique. Même ces simples mots du prière d’insérer de « H » : « Voilà, détendez-vous, c’est clair. Restez sur le sens, c’est simple. Ils sont deux, ici, dans la nuit. Tempo », font entrevoir au lecteur une zone affective et comme la promesse d’une révélation que le livre escamote.

Mais voilà « H », roman.

S’il y a un livre qui désarme à l’avance non seulement la critique ou l’opinion du lecteur mais toute interprétation, c’est bien celui-ci. L’auteur y prévoit toutes les objections pour les réfuter aussitôt. Mais qui parle dans « H » ? Un, personne et cent mille. Un auteur circulaire, global. Les messages fusent dans tous les sens, s’entrechoquent, s’annulent. Un véritable jeu de massacre. Cent quatre-vingt-quatre pages — des pages compactes — sans ponctuation, sans le moindre blanc, a-tant au milieu du calcul qui les conduit, le drapeau libertaire de la drogue. Mais pas la drogue charnellement vécue, jusqu’aux limites du manque, du coma. Il s’agit id de drogue domestique, imaginaire. Littéraire. On se perdrait à chercher un sens à ce livre dont les phrases sécrètent d’une façon vertigineuse ses propres métamorphoses. On dirait une rêverie du langage qui, ne pouvant pas saisir un sujet de livre — et historiquement déçu quant-u pouvoir qu’il exerce —, s’administrerait à lui-même un traitement humoristique, se livrant à la chance de l’indéterminé.

Sollers, le théoricien rigide et ponctuel, donne ici libre cours à ses contradictions toujours latentes. Ainsi son livre nous propose d’emblée une sorte de cataclysme où naviguent, flottent, sombrent, reviennent à la surface, se rattrapant, se télescopant,des bouts de phrase, des bribes, de pensée critique s’exerçant au passage et au hasard sur toute chose, philosophique, éternelle, historique ou appartenant à la plus éphémère actualité. Opposant au monologue intérieur le « polylogue extérieur », Sollers parle de Hölderlin, de Mao — « tortue truculente » —, de Sade, de Proust « voyant passer sous ses fenêtres les mecs et les filles avec leurs banderoles criant sodome gomorrhe le combat continue », de Golda « Menhir », de la théorie dite du « big-bang », de Mozart et du retour que Jésus effectue dans le pop’, du ballet « Spartacus » présenté par le Bolchoï, du devoir de l’écrivain et de Joyce qui le hante.

Et enfin, il parle de lui-même. Ou ne serait-il pas lui ce « grand garçon aimable subtil presque souriant d’un commerce exquis où l’on perçoit à peine des nuances d’ironie un peu timide avec ça directeur de conscience bagarreur tout de rage intellectuel qui procède par exclusives violentes depuis peu il assume un troisième rôle chef des brigades de l’intelligentsia maoïste il abreuve la société de consommation et la cinquième république d’insultes et de menaces dont on peut d’ailleurs se demander si elles ne sont plus les inutiles impatiences d’une âme élégiaque soudain saisie par le prurit d’un pouvoir impossible à atteindre mais enfin il lui manque la flamme véritable c’est des taquineries des extases forcées un splendide tempérament qui écrase des pensées douteuses d’ailleurs il paraît que l’ensemble du livre est la description très croustillante d’une gigantesque mêlée sexuelle d’accouplements sans nombre de caresses au catalogue complet pas possible non mais il y a intérêt à le dire en ajoutant aussitôt que de ce point de vue ça n’arrive pas à la cheville de x ou y » ?

Il nous gratifie de phrases en anglais, italien, espagnol, chinois, allemand, etc. Il se livre à une sorte d’« émotionnalisme imitatif » composant des, mots — des mots-valise et autres. Il s’adonne à l’étymologie — ce qui est une variante de la psychologie — ou fait des blagues, par exemple " aboli biberon d’insanité pécore ». Il s’offre une fête, un « satyricon ». Il glousse, il rigole. Et cette transcription scrupuleuse de tout ce qui traverse son esprit, sans mise en ordre, sans choix apparent, aboutit à une nouvelle forme de naturalisme.

Parce qu’il est bien évident, n’est-pas ? que c’est cela, exactement cela que peut penser un homme qui a lu Plotin et Pound et Mao et « le Figaro », et écouté Mozart et Webern et France-Inter, quand il marche ou mange ou fait l’amour... avec les mots. Un véritable encéphalogramme.

Une fête privée, banquet pour un seul convive — l’auteur. Le lecteur-Sisyphe qui, en arrivant en bas d’une page, doit, sans le moindre répit, remonter la lourde pente de la suivante, se sent exclu.

On pourrait risquer une autre interprétation de ce roman, réduire encore une fois le texte à test. Même si le prière d’insérer, signé Sollers, commence par ces mots : « Les raisons pour lesquelles ce livre ne peut pas comporter de présentation seraient sans doute aussi longues à exposer que ce livre lui-même. » On pourrait essayer de voir, comme dans les tables de Rorschach, ce que l’on peut. En définitive, que peut vouloir nous dire ce livre dont, assurément, une typographie courante rendrait évident et l’intérêt et la banalité de bien des pages ? Et s’il n’était qu’un refus ? Refus violent de l’image que Sollers a donné de lui-même, et dont ses partisans lui ont fait un véritable masque de fer, un carcan ? Il ne semble pas interdit d’y voir un besoin absolu de faire le vide autour de lui et en lui, et d’échapper aux dogmes que, si promptement, il a su promulguer et parfois substituer l’un à l’autre. Un besoin de liberté, de nettoyage. Une envie d’éluder le devoir de cohérence. D’être seul. Sans suiveurs. Sans acolytes. Et de voir venir. Peut-être Sollers voulait simplement dire, ici, qu’il ne veut pas être aimé, pour rester disponible.

« On aura peine à me persuader que l’histoire de l’enfant prodigue ne soit pas la légende de celui qui ne voulait pas être aimé », dit Rilke dans « les Cahiers de Malte Laurids Brigge ». Peut-être Sollers est-il cet enfant prodigue.

Mais il est « Tel Quel », et l’exercice de l’autorité, sinon de la terreur, est paralysant et laisse des traces indélébiles. Lui, qui a renié son premier livre — « Une curieuse solitude » — et très explicitement, dans l’avant-propos de son édition de poche —, osera-il aujourd’hui son auto-excommunication ?

Hector Bianciotti, Le Nouvel Observateur du 9 avril 1973.

Crédit : Philippe Sollers.

Lire aussi :

Cela se passe comme une danse de derviche.

Cela se passe comme une danse de derviche.

H, 1973 (1).

H, 1973 (1).

H comme Hölderlin (1973).

H comme Hölderlin (1973).

A propos de l’avant-garde.

A propos de l’avant-garde.

[1] Nous avons déjà fait l’inventaire de ces entretiens et nous le complétons dès qu’un nouveau est publié. Voir Sollers dans " art press ".

[2] Sauf erreur, cet entretien n’a pas été republié. Nous en avions cité des extraits dans H, 1973 (1).

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?